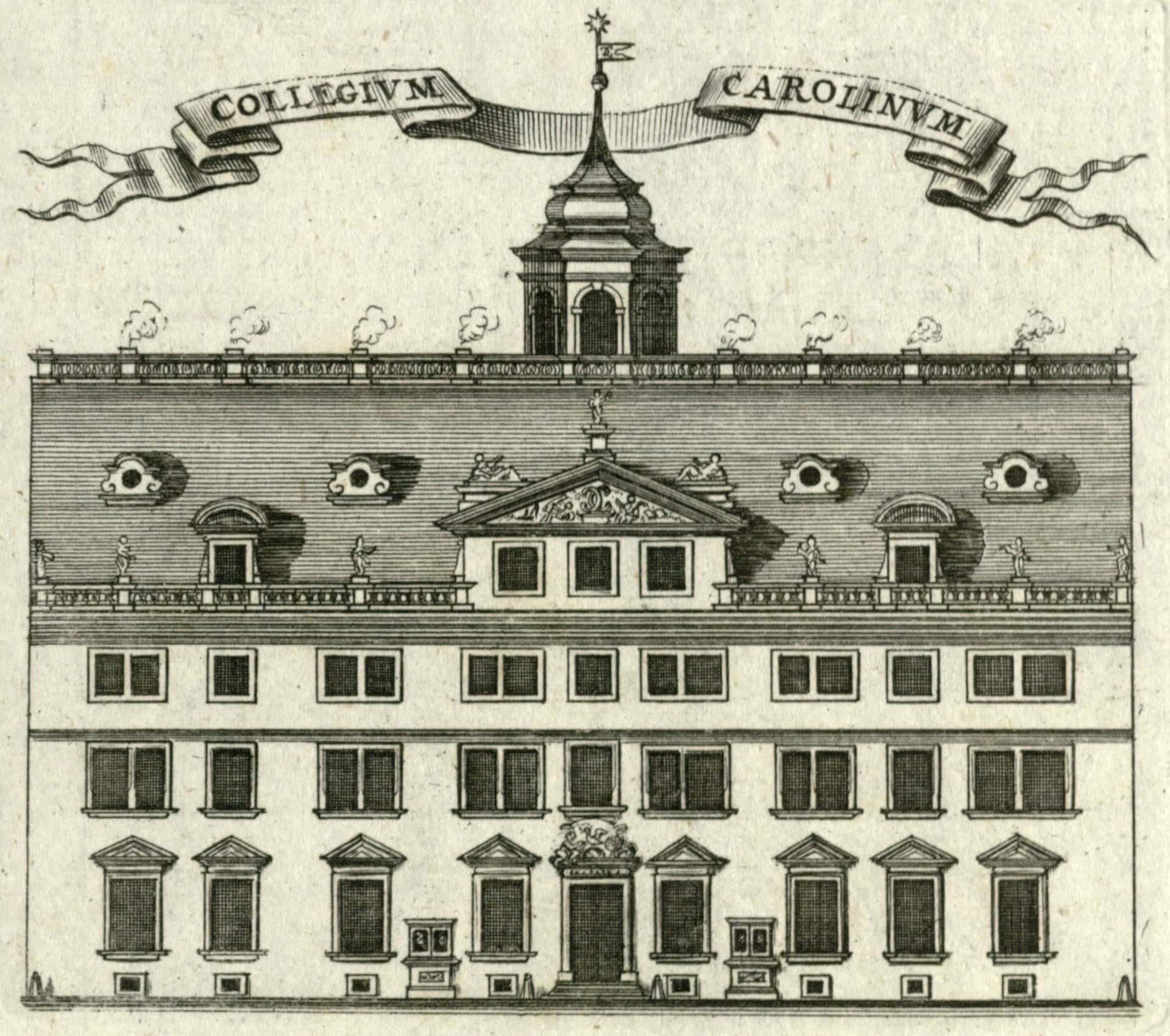

Herzogliches Kalenderblatt, Folge 10: Die Gründung des Collegium Carolinum.

Im „Juli-Kalenderblatt“ geht es um ein 280. Jubiläum. Wir freuen uns mit der TU Braunschweig: Ihre Gründung am 3. Juli 1745 ist Herzog Carl I. zu verdanken, einem der fortschrittlichsten und zukunftsorientiertesten braunschweigischen Herzöge. Ursprünglich hieß sie jedoch ganz anders.

Wissenschaft im Zentrum der Macht

Direkt in der Mitte der neuen Braunschweiger Residenz gelegen, die der herzogliche Hof seit 1755 bezog, war das neue „Collegium Carolinum“ als Ausbildungsstätte für sein modernes Land gedacht. Es ging um die Heranbildung von Fachkräften in der Verwaltung, in militärischen und zivilen Ingenieursberufen und in der merkantilen Wirtschaft des 18. Jhs. (d. h.: Güterherstellung im Land und geringe Einfuhren).

Am 5. Juli 1745 begannen die Vorlesungen im ehemaligen Stadtkommandantenhaus am Bohlweg. Es war ein spätgotisches Fachwerkhaus, das der herzogliche Baumeister Martin Peltier de Belford im Inneren durch geschwungene Rokokoformen bereicherte; das Treppenhaus blieb immerhin bis um 1885 erhalten.

Das Anwesen gehörte zu der Residenzmeile in Braunschweig, die seit den 1720er Jahren, seit dem Neubau des Grauen Hofschlosses, sich bis zum öffentlichen herzoglichen Opernhaus (von 1690) am Hagenmarkt erstreckte. Das Zeughaus von 1712/35, das neue Kavaliers- und Reithaus von 1748 mit ihren teils prächtigen Barockfronten zum Bohlweg, gehörten ebenfalls dazu. Damit hinterließ der braunschweigische Hof einen prächtigeren Eindruck als der preußische.

Aufklärung als Motor von berufsbezogener Wissenschaft und Fortschritt

Abt Johann Friedrich Jerusalem hatte die Aufsicht über die Einrichtung des Lehrplans mit seinem geisteswissenschaftlichen Schwerpunkt zur „Geschmacks- und Verstandesbildung“, Es lehrten hierzu die Bremer Professoren J. F. Zachariä, J. Ebert, K. Ch. Gärtner und K.A. Schmidt.

Grundlage von Allem war freilich die „Aufklärung“, die ein selbstverantwortliches Handeln auf Grundlage der Vernunft voraussetzte. Um 1755 ergänzte Hofrat Heinrich Bernhard von Schliestedt den Fächerkanon um die mathematisch-technischen Disziplinen.

Von Anbeginn wurden die Veranstaltungen berufsbezogen ausgerichtet, in dem auch Objekte der Naturaliensammlungen der Herzöge zur Anschauung kamen. Diese Lehrmethode wurde sogar von den entfernten „Hamburgischen Berichten der neusten Gelehrten Sachen“ am 22. Januar 1754 gerühmt: „Man sieht […], dass [der] Durchl. Herzog [Carl] seiner rühmlichen Gewohnheit nach, alle Arten der nützlichen Wissenschaften in seinen Landen […] empor zu heben suche“.

Erfolg als Grundlage der Technischen Universität

Diese Zweigleisigkeit glückte, im Gegensatz zur Bildungseinrichtung von Carls Großonkel Anton Ulrich, dessen Ritterakademie im Kleinen Schloss in Wolfenbüttel 1712 nach nur 25 Jahren schon wieder schließen musste.

Das aufgeklärte, geistes- und naturwissenschaftlich angelegte Veranstaltungskonzept (einschließlich der neuen attraktiven Reithalle am Bohlweg für junge, hinzugewonnene Adelige) führten zum Erfolg des Collegium Carolinums. 1877 konnte es die noch heute genutzten Gebäude an der Pockelsstraße beziehen, nannte sich nun (bis heute) Carolo-Wilhelmina, womit an den anderen großen Förderer der Einrichtung Herzog Wilhelm gedacht wird. 1968 avancierte die Technische Hochschule (seit 1878) schließlich zur TU: alles in allem eine 280jährige Erfolgsgeschichte.

In der derzeitigen Ausstellung „Residenzwechsel“ im Schloßmuseum (bis Ende Oktober) ist die Anfangsgeschichte der TU vertieft dargestellt.