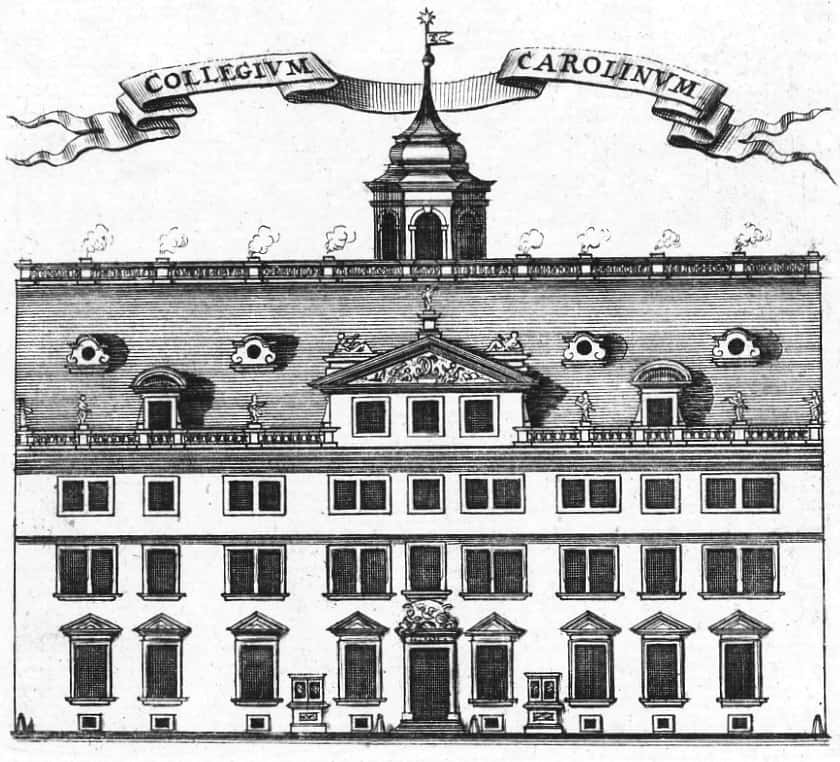

275 Jahre Technische Universität Braunschweig, Folge 2: Gründung des Collegium Carolinum

Ausgangspunkte der Gründung des Collegium Carolinum in Braunschweig waren einerseits das ernsthafte Interesse des regierenden Herzogs Carl I. an einer grundlegenden Verbesserung des Bildungswesens im Braunschweigischen, andererseits die Aktivitäten von Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem (1709 – 1789). Jerusalem, am 22. Dezember 1709 in Osnabrück als Sohn einer Pastorenfamilie geboren, studierte in Leipzig, Göttingen und Leiden Theologie und erwarb 1731 in Wittenberg den Magistertitel. Jerusalem, der schon bald einer der führenden Vertreter der Neologie in Deutschland werden sollte, begründete nach dem Studium seine wissenschaftlichen Interessen auf ausgedehnten Bildungsreisen durch Holland und England. Seit 1742 war Jerusalem im Dienste des braunschweigischen Hofes in Wolfenbüttel tätig.

Als Hofkapellan, Reiseprediger und besonders als Erzieher des Erbprinzen Carl Wilhelm Ferdinand gelang es ihm aber schon sehr bald, großen Einfluss beim Herzogspaar zu gewinnen und als Berater in schulischen und bildungspolitischen Fragen eine maßgebende Rolle im Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel zu spielen. Entsprechend groß war auch sein Einfluss bei den Planungen und der Realisierung des Collegium Carolinum.

In neueren Darstellungen wurde stets an die Person Jerusalems angeknüpft und auch das Programm der neuen Schule in besonderer Weise definiert: „Jerusalem aber bleibt der Ruhm, den Gedanken der Technischen Hochschule zum ersten Mal in Deutschland und zwar in unmissverständlicher klarer und scharfer Form, öffentlich vertreten zu haben. Aber auch der noch größere Ruhm, die erste hochschulmäßige Lehranstalt für Techniker und damit die erste Technische Hochschule Deutschlands in der damals möglichen Form ins Leben gerufen zu haben, kann ihm nicht abgesprochen werden. Im Prinzip entsprach die Anstalt bereits bei ihrer Gründung den Zielsetzungen, die später den Aufgabenbereich der polytechnischen Lehranstalten und schließlich der Technischen Hochschulen ausmachten.“

Diese auf Jerusalem bezogene Betrachtungsweise im Zusammenhang mit der Gründung des Collegium Carolinum ist eng verbunden mit der ersten Bewertung des Vorgangs bei Johann Joachim Eschenburg (1743 – 1820). Er wollte 1812 mit seinem „Entwurf einer Geschichte des Collegii Carolini in Braunschweig“ seinem verehrten Freund Jerusalem ein literarisches Denkmal setzen, und bis in die jüngste Zeit hat sich diese Gründungstradition als allgemeine Darstellung gehalten.

Tatsächlich aber lässt sich aufzeigen, dass für die Gründungsphase und auch für die Diskussion der inhaltlichen Konzeption der neuen Schule neben dem Aufklärer Jerusalem zwei weitere herausragende Persönlichkeiten Braunschweigs maßgeblich waren:

Aus dem Kreis der staatlichen Verwaltung war das der Jurist Heinrich Bernhard Schrader (1706–1773), Sohn des Braunschweiger Bürgermeisters Paul Schrader. Unter Carl I. trat er in den Staatsdienst ein, zunächst als Hofrat, dann ab Februar 1754 als wirklicher Geheimrat und Staatsminister, der sich nach der Erhebung in den Adelsstand nach seinem Rittergut „von Schliestedt“ nannte. Schrader von Schliestedt besaß in Fragen der Wirtschaftspolitik einen nahezu uneingeschränkten Einfluss auf den Herzog und betrachtete die Problematik des Collegium Carolinum ganz wesentlich unter ökonomischen Gesichtspunkten.

Gegenspieler in inhaltlichen Fragen des Schulwesens war für Jerusalem dagegen der konservativ-orthodoxe Theologe Johann Christoph Köcher (1699 – 1772). 1751 übernahm Köcher, nach Auseinandersetzungen um die Führung des Collegium Carolinum, eine Professur für Theologie an der Universität Jena. Das Collegium Carolinum hatte letztlich nicht einen, den populären Abt Jerusalem, sondern mehrere geistige Gründungsväter mit unterschiedlichen pädagogisch-wissenschaftlich-wirtschaftlichen Zielsetzungen.

Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung an der TU Braunschweig.