275 Jahre Technische Universität Carolo-Wilhelmina, Folge 7: Lehrangebot zu Beginn der Industrialisierung entsprach den Anforderungen der Zeit.

Das Collegium Carolinum wurde am 22. Oktober 1835 in drei Abteilungen unterteilt: eine humanistische, eine merkantilistische und eine technische. Letztere entwickelte sich in der Folge zur wichtigsten Abteilung. In der merkantilistischen Abteilung, die sich als wissenschaftliche Einrichtung verstand, erhielten angehende Kaufleute Unterricht in Theorie und Politik des Handels, kaufmännischem Rechnen, Korrespondenz in deutscher, französischer, englischer und italienischer Sprache, Buchhalten, Warenkunde, Technologie, Handelsgeographie, Handels- und Wechselrecht und mehr. Ganz in der geisteswissenschaftlichen Tradition befand sich die humanistische Abteilung. Bedeutende Vertreter waren neben Victor Friedrich Leberecht Petri für klassische Sprachen und Literatur, seit 1821 Friedrich Conrad Griepenkerl (1782 – 1849) für deutsche Sprache und Literatur und im Fach Geschichte ab 1845 Wilhelm Assmann (1800 – 1875).

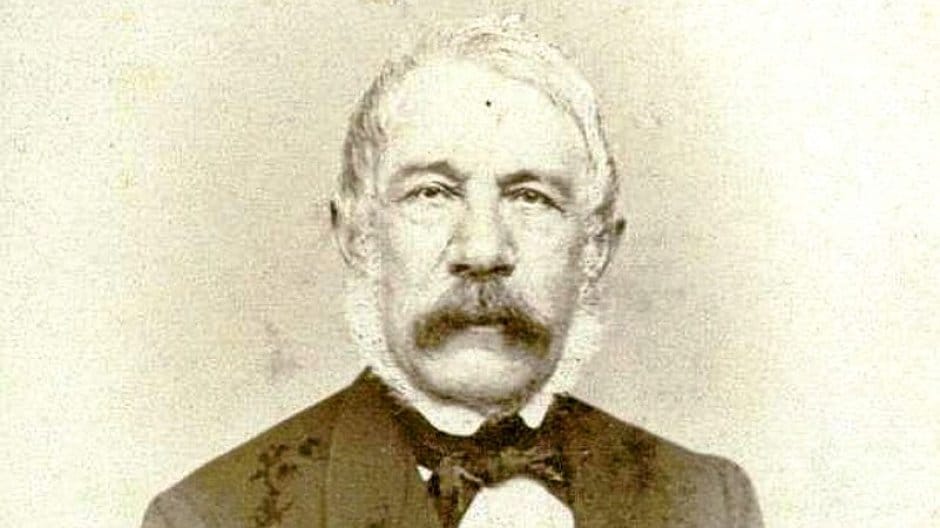

Kernstück der Neuorganisation war die Einrichtung der technischen Abteilung, deren Gründer und erster Vorstand August Wilhelm Uhde (1807 – 1861) wurde. Diese Abteilung sollte zur höheren technischen Ausbildung dienen, in Abgrenzung zur Erlangung handwerklicher Fertigkeiten. „Die technische Abtheilung des Collegii Carolini ist für den höheren wissenschaftlichen Unterricht der Techniker bestimmt“, befürwortete Uhde eine Wissenschaft, die an die Praxis heranführt, ohne jedoch in diese überzugehen.

Ausbilden für den Eigenbedarf

Als „Teil der Naturwissenschaften“ wurden auch Botanik, Zoologie und Mineralogie gelehrt, jedoch war die Eigenständigkeit als wissenschaftliche Disziplin in Braunschweig zur Zeit der Reorganisation 1835 noch nicht entscheidend zum Tragen gekommen. Ganz anders dagegen die chemisch-pharmazeutischen Fächer, die zur Keimzelle der naturwissenschaftlich-technischen Disziplinen werden sollten. Dabei waren ab 1835 Pharmazie und Landwirtschaft sowie ab 1838 die Forstwirtschaft eigenständige Studienrichtungen. Ziel war es überwiegend, geeigneten und gut vorgebildeten Nachwuchs für den Bedarf der eigenen Landesverwaltung auszubilden.

Maschinenbau von besonderer Bedeutung

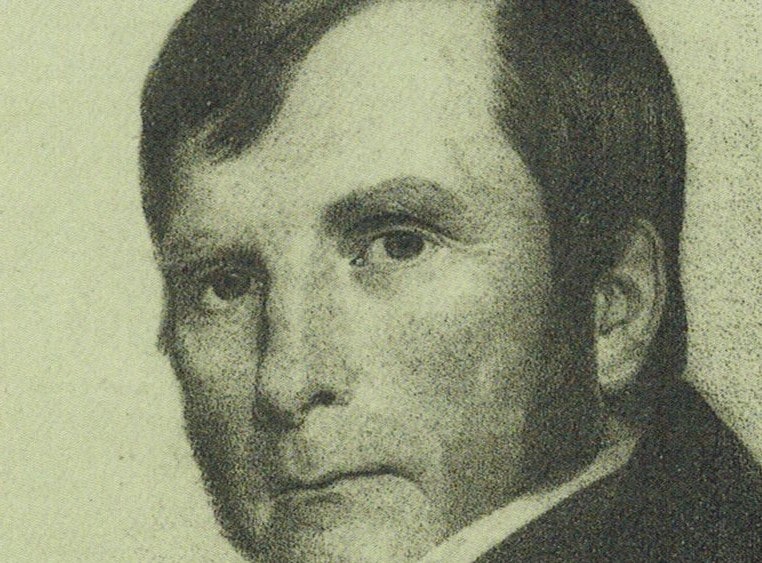

Zu erwähnen ist noch der Maschinenbau, kam doch gerade diesem Wissenschaftszweig, der sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts herausbildete, besondere Bedeutung für die Entwicklung der Industrialisierung in Deutschland zu. Am 19. Juli 1835 gelang es, Johann Bernhard Schneider als Professor für Statik, Mechanik und darstellender Geometrie zu gewinnen, der in der Tradition der von Bode als Vorbild formulierten Wiener Schule stand und bald zur herausragenden Autorität auf technischem Gebiet in Braunschweig wurde. Im Dezember 1837 wurde Schneider auch technischer Leiter der Braunschweiger Staatsbahnen und Mitglied der herzoglichen Eisenbahnkommission. Er entwickelte sich zum Eisenbahnspezialisten mit international hohem Ansehen.

Büssing als Gasthörer

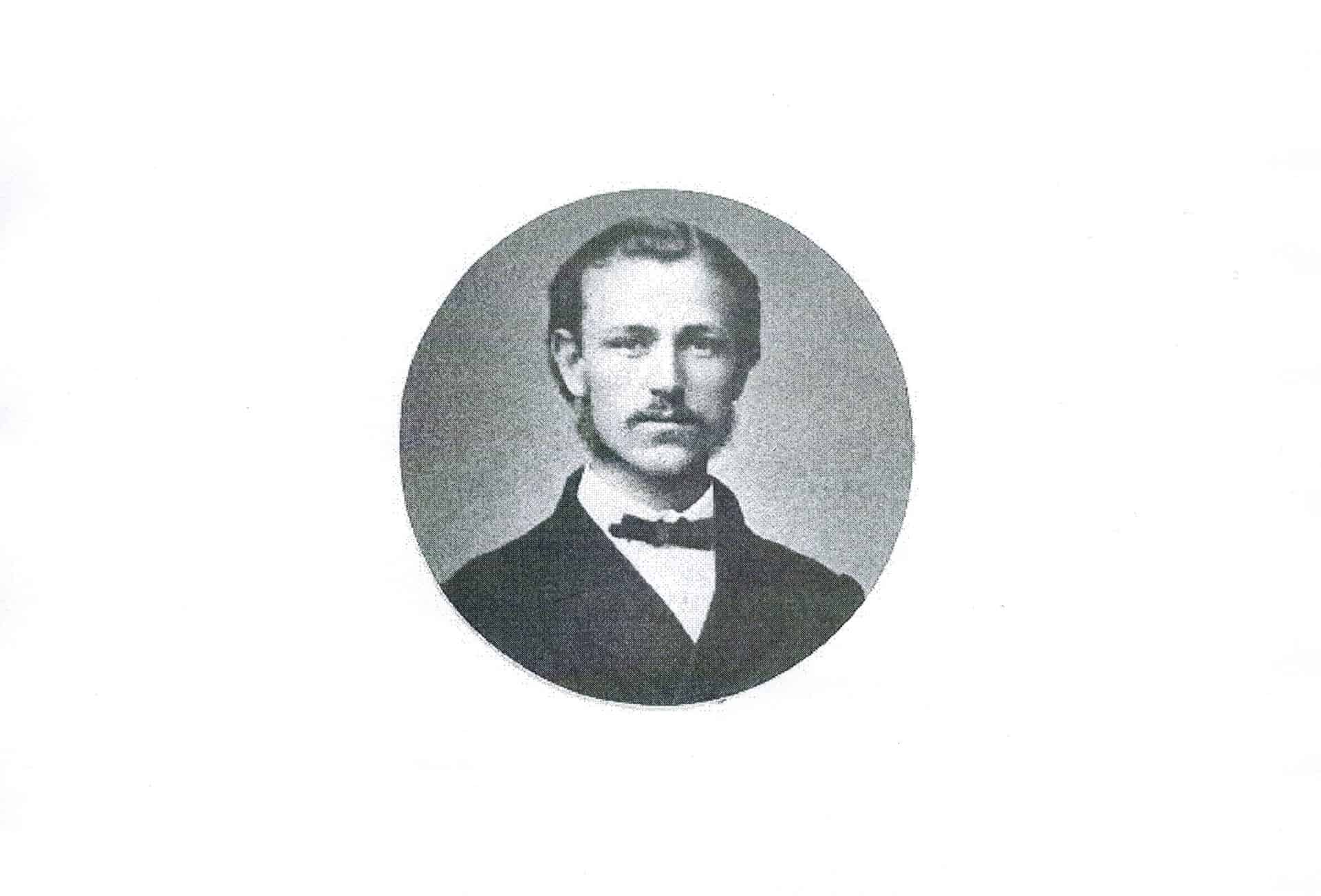

Sein Nachfolger wurde der ehemalige Schüler des Collegium Carolinum Adolf Friedrich Scheffler (1828 – 1913). Bei Scheffler hatte auch Heinrich Büssing (1843 – 1929) als Gasthörer des Collegium Carolinum zwischen 1862 – 1866 Mechanik-Vorlesungen gehört. Als im Zuge des allgemeinen technisch-industriellen Wandels das Collegium Carolinum 1862/63 in ein Polytechnikum umgewandelt wurde, verbesserte sich die Situation und das Lehrangebot entsprach den aktuellen Anforderungen der technisch-industriellen Entwicklungen der Zeit. Das Collegium Carolinum hatte es stets verstanden die Zeichen der Zeit zu erkennen, neue Strömungen der Wissenschaften zu integrieren und das eigene Institut auf Zukunft zu orientieren.

Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung an der TU Braunschweig.