Geschichte(n) aus dem Braunschweigischen, Folge 26: Im Siebenjährigen Krieg (1756–1763) befreite Herzog Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel Norddeutschland von den französischen Besatzern.

Herzog Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel, Bruder des seinerzeit regierenden Herzog Carl I., erreichte im Siebenjährigen Krieg (1756 – 1763), als preußischer Offizier bemerkenswerten militärischen Ruhm und trug entscheidend zur Befreiung Norddeutschlands von französischen Truppen bei. Herzog Ferdinand wurde am 12. Januar 1721 geboren. Anlässlich der 300. Wiederkehr des Geburtstags erinnert Prof. Gerd Biegel, Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte an der Technischen Universität Braunschweig, in seinem diesjährigen Silvestervortrag an die bedeutende Braunschweigische Persönlichkeit.

Globale Dimension

Biegel schreibt Herzog Ferdinand in seinem Vortrag eine „globale Dimension“ zu. Pandemiebedingt konnte der Vortrag nicht wie traditionell üblich im Kaiserdom Königslutter gehalten werden, sondern wurde online an Interessierte verschickt. „Der Löwe – das Portal für das Braunschweigische“ fasst den Vortrag in seiner Reihe „Braunschweigische Geschichte(n)“ zusammen.

Auf Wunsch des englischen Königs Georg II. und unter Druck des preußischen Königs Friedrich II. wurde Herzog Ferdinand im November 1757 als Nachfolger des Herzogs von Cumberland die Führung des Heeres in Nordwestdeutschland übertragen. Zuvor war Ferdinand als Gouverneur von Magdeburg eingesetzt gewesen.

Rücksichtslose Ausbeutung

Allein Herzog Carl I. von Braunschweig (1713–1780) konnte sich durch eine hohe, an die Franzosen entrichtete Geldsumme Neutralität in seiner Grafschaft Blankenburg erkaufen. Norddeutschland war ansonsten in französischer Hand. Die Franzosen besetzten, ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen, den gesamten welfischen Besitz und stürzten das Land durch rücksichtslose Ausbeutung und Kontributionen in Not und Elend.

Die sogenannte „Observationsarmee“ bestand aus dem hannoverschen Heer und norddeutschen Soldtruppen. Es befand sich im Zustand physischer und moralischer Auflösung. Entsprechend schwierig gestaltete sich die Aufgabe des Herzogs, zumal er diese gegen den entschiedenen Widerspruch seines Bruders übernommen hatte. Herzog Carl I. hielt sich zu der Zeit im Exil in Blankenburg auf.

Preußen als Großmacht etabliert

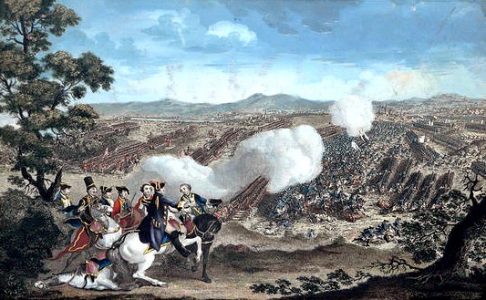

„Mit dem Sieg in der Schlacht bei Minden am 1. August 1759 hatte Herzog Ferdinand einen entscheidenden Erfolg gegen ein zahlenmäßig überlegenes französisches Heer errungen. Es war ein in vielfältiger Hinsicht wirkungsmächtiges Ereignis. Das für Preußen wichtige Westfalen blieb gesichert und Hannover sowie Norddeutschland waren von der französischen Besetzung befreit, die mit der Schlacht bei Hastenbeck am 26. Juli 1757 und der schmachvollen Konvention von Zeven am 8. September 1757 begonnen hatte. Hastenbeck, Zeven und Minden waren die entscheidenden Eckpunkte auf dem westlichen Kriegsschauplatz des Siebenjährigen Krieges, mit dessen Ende im Frieden von Hubertusburg sich Preußen unter Friedrich II. endgültig als europäische Großmacht etablieren konnte“, schreibt Biegel.

Erreicht hatte Herzog Ferdinand das mit einer desolaten und zusammengewürfelten Truppe mit Kontingenten aus sechs verschiedenen Ländern. 40.000 Mann standen 55.000 Mann der Franzosen gegenüber. „Allerdings war es seiner militärischen Fähigkeit und überlegenen Führungsqualität als Heerführer gelungen, ein taktisch geschickt operierendes und hoch motiviertes Heer in die Schlacht bei Minden zu führen, dessen Tapferkeit letztlich manchen Nachteil gegen die überlegenen Verbündeten Frankreich und Sachsen ausglich. Der entscheidende Angriff der Infanterie auf die Elite der französischen Kavallerie war dabei nur ein Beispiel für ungewöhnliche Taten in dieser Schlacht“, so Biegel.

Große Verluste auf beiden Seiten

Der preußische König Friedrich II. schrieb in einem Brief an den Herzog. „Ich danke Ihnen von Herzen für den mir überschickten Plan von der Bataille von Minden; ich habe ihn betrachtet, und die Falle, in die Sie den Marschall von Contades hineingelockt haben, sehr bewundert.“ Beide Truppen hatten in der Schlacht bei Minden schwere Verluste erlitten. Auf französischer und sächsischer Seite wurden die Verluste mit rund 8.000 Mann beziffert, während auf Seiten der „Alliierten Armee“ knapp 3.000 Gefallene gezählt wurden.

„Aus allen Dörfern von Hahlen und Hartum bis nach Todtenhausen wurden am Tage nach der Schlacht mitten aus der Erntearbeit heraus die Bauern aufgeboten, um die Ernte des Todes auf der Minderheide bergen zu helfen. Die Fuhren mit Verwundeten knarrten auf den ausgefahrenen Sandwegen auf Minden und Petershagen zu, wo die Lazarette waren. In den sandigen Heideboden wurden tiefe Gruben gegraben, in denen die Tausende Namenloser eingeschaufelt wurden an der Stelle, wo sie der Säbelhieb, der Bajonettstich oder die Kugel getroffen hatte. Dunkle französische Gesichter, englische und hannoversche Rotröcke, blutgetränkte hessische, preußische und braunschweigische Uniformen. Eine tagelange Arbeit, denn der Tod hatte große Ernte gehalten und die Toten lagen weit versprengt im Tannenholz, Busch und Hohlweg. Hundert Jahre darauf wurden noch in einer Kiesgrube auf der Heide menschliche Gerippe und französische Reiterharnische gefunden“, zitiert Biegel aus einen historischen Bericht.

König und Feldherr gespalten

Das persönliche Verhältnis zwischen König und Feldherr war später gestört. Ferdinands Interesse galt weniger den Sonderinteressen des preußischen Staates als vielmehr dem norddeutschen Raum, den er zu verteidigen dachte und so konnten Spannungen nicht ausbleiben. Herzog Ferdinand von Braunschweig schied im Juni 1766 im Range eines Feldmarschalls überraschend aus dem preußischen Dienst aus und verzichtete auf sämtliche Pensionsansprüche.

Verarmt in Vechelde gestorben

Er lebte fortan als Privatmann zeitweise in Braunschweig und als „Gutsherr von Vechelde“, wo er sich 1764 einen Sommersitz erworben hatte und am 3. Juli 1792 hoch verschuldet starb. Als Privatmann hatte sich Ferdinand vielfältigen wissenschaftlichen und kulturellen Aufgaben gewidmet, förderte entsprechende Bestrebungen trotz finanziell bescheidener Mittel auf großzügige Weise und verschaffte seinem „Hof“ zeitweise eine bemerkenswerte kulturelle Bedeutung. Wichtiger Partner war, so trägt Prof. Gerd Biegel vor, Ferdinand Abt Jerusalem (1709–1789), Mitbegründer des Collegium Carolinum vor 275 Jahren. Ferdinands besonderes Interesse galt der Freimaurerei, die ihn auch mit Lessing verband.

Seine nachhaltige Wirkungsmächtigkeit als Feldherr und die Hilfe für das welfische Kurhannover fand ihren Niederschlag in der Aufnahme einer Büste Ferdinands in die Walhalla. Die Inschrift lautet „Hannovers Befreier“.

Prof. Dr. h. c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte an der TU Braunschweig.