75 Jahre Kriegsende, Folge 1: Die Nationalsozialisten hinterließen unermessliche Verluste, Zerstörungen, menschliches Elend und einen moralischen Trümmerhaufen.

Eine katastrophale Wohnungs- und Ernährungslage bestimmte die westdeutsche Nachkriegsgeschichte in den Jahren 1945 – 1949. Die Industrie war im Krieg zerstört worden, nur langsam kamen einige Betriebe in unserer Region wieder in Gange, so VW oder Büssing. Schwerer wog aber die Tatsache, dass die Landwirtschaft nicht in der Lage war, ausreichend Nahrungsmittel zu produzieren. Hinzu kam von 1945 bis 1948 ein allgemeiner Lohnstopp, der den Alltag der Menschen noch weiter einschränkte und erschwerte.

Vor 75 Jahren endeten der Zweite Weltkrieg und damit auch das faschistische Terrorregime der Nationalsozialisten. Die Alliierten hatten Deutschland befreit, in Braunschweig waren die Amerikaner bereits am 12. April 1945 einmarschiert. An dieses Ereignis erinnerte „Der Löwe – das Portal für das Braunschweigische“ ausführlich in einem Beitrag über den Tag der Befreiung. In dieser Serie „Braunschweigische Geschichte(n) Spezial: 75 Jahre Kriegsende“ geht es um die Zeit danach, um den demokratischen Neuanfang.

Auch in Braunschweig waren die Verhältnisse für die Menschen äußerst schwierig. Sie wurden verschärft durch den Flüchtlingsstrom aus dem Osten. Britische Militärregierung und amerikanische Besatzung bestimmten zunächst die politisch-administrativen Verhältnisse in Braunschweig, ehe die britischen Besatzungstruppen vom 5. Juni 1945 an die alleinige Verwaltung übernahmen und Braunschweig der britischen Zone zugeordnet wurde.

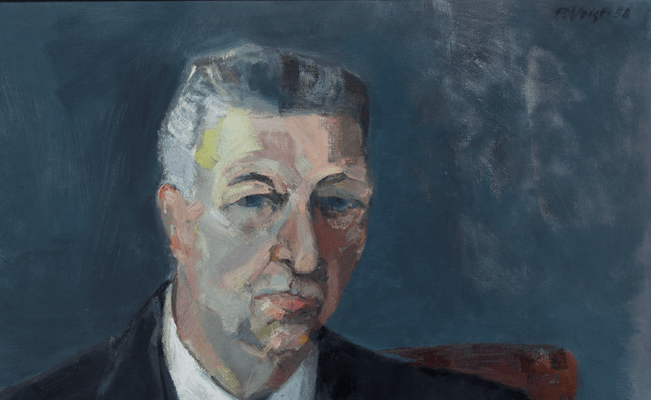

Die britische Militärregierung hatte noch am 16. April 1945 den Ministerialbeamten Gerhard Marquordt vorläufig als ersten Nachkriegsministerpräsidenten des Landes Braunschweig eingesetzt. Doch die Amerikaner verhafteten ihn am 24. April 1945 ohne Angaben von Gründen. Ihm folgte noch am gleichen Tag durch Entscheidung der englischen Militärregierung der Lehrer Hubert Schlebusch, Mitglied des achten und damit letzten Reichstags der Weimarer Republik von 1933 und Sozialdemokrat. Als er sein Amt im Staatsministerium am Bohlweg antrat, fand er nach eigenen Worten einen „Verwaltungstrümmerhaufen“ vor. Bis auf einen einzigen Amtsboten war das Personal der Ministerialbürokratie aus nachvollziehbaren Gründen verschwunden. Das Problem der fehlenden Verwaltung des Landes wog aber letztlich gering gegenüber den unermesslichen Verlusten, Zerstörungen, dem persönlichen Elend und der Not sowie dem moralischen Trümmerhaufen, den das nationalsozialistische Regime und der von ihm ausgelöste Zweite Weltkrieg hinterlassen hatten.

Die Auflösungserscheinungen in den Verwaltungen von Stadt und Land waren relativ rasch in den Griff zu bekommen. Die Bevölkerung aber kam in dieser Krisenzeit nach dem Zusammenbruch noch lange Zeit nicht zur Ruhe: Evakuierungen, Suche nach vermissten Angehörigen, Wohnungsnot, Ernährungsnotstand und Mangelerkrankungen beherrschten die Berichte, Schlagseiten und Verordnungen der Heereszeitungen 1945 ebenso wie die Seiten der Braunschweiger Zeitung in den Jahren 1946 und 1947. Dazu kam – schon seit Anfang 1945 – ein Flüchtlingsstrom aus den unter russische und polnische Verwaltung gestellten deutschen Ostgebieten, aus dem Sudetenland, aus der Sowjetischen Besatzungszone, der sich gerade in dem an der Zonengrenze gelegenen Braunschweig aufstaute und bald ein Drittel der Gesamtbevölkerung ausmachte.

Zunächst aber verfolgte die Militärregierung das Ziel, die Nationalsozialisten aus allen Verantwortungsbereichen des öffentlichen Lebens zu beseitigen, insbesondere betraf dies die Verwaltung, Justiz sowie vor allem Schulen und Hochschulen. Auch die Kontrolle der Medien – Presse und Rundfunk – war dringend geboten. Bei der Braunschweiger Stadtverwaltung wurden im Zuge der Entnazifizierung 353 von 1715 Mitarbeitern entlassen. 36 Prozent aller Beamten, 20,5 Prozent der Angestellten, aber nur 6,1 Prozent der Arbeiter waren durch aktive Unterstützung der NSDAP belastet. Die Braunschweiger Polizei, damals noch der Stadtverwaltung zugeordnet, musste sich auf alliierte Anordnung ebenfalls von mehr als 400 Beamten und Angestellten trennen, die der NSDAP angehört hatten.

Erst im Herbst 1945 wurden die strengen Bestimmungen der „Non-Fraternisation“ (Behandlung der Deutschen als Feinde) schrittweise aufgehoben und in das britische Prinzip des „indirect rule“ überführt, was die stärkere Beteiligung deutscher Kräfte an der Übernahme der Verantwortung erforderte, insbesondere in der Verwaltung. Die Entwicklung „aus dem Chaos zur Ordnung“ (BZ) wurde von der Presse als positive Leistung der Militärregierung im Lande Braunschweig gewürdigt.

1946 wurden in der britischen Zone auch Parteien sowie Gewerkschaften zuge-lassen, bei denen ausdrücklich verordnet wurde, dass die Mitgliedschaft nur freiwillig und ohne Zwang erfolgen dürfe. „Die demokratischen politischen Parteien, zunächst auf Kreisebene sind in Vorbereitung, und zum Teil haben sie mit ihrer Tätigkeit schon beginnen können. Dasselbe gilt für die Bildung der Gewerkschaften. Die Anträge auf Zulassung sind gestellt, und es ist nur eine Frage der allernächsten Zeit, dass die Genehmigung erteilt werden wird“, schrieb die BZ am 8. Januar 1946).

Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung an der TU Braunschweig.