Objekt des Monats aus der Sammlung der Richard Borek Stiftung, Folge 2: Das Brockenpanorama von Pascha Johann Friedrich Weitsch.

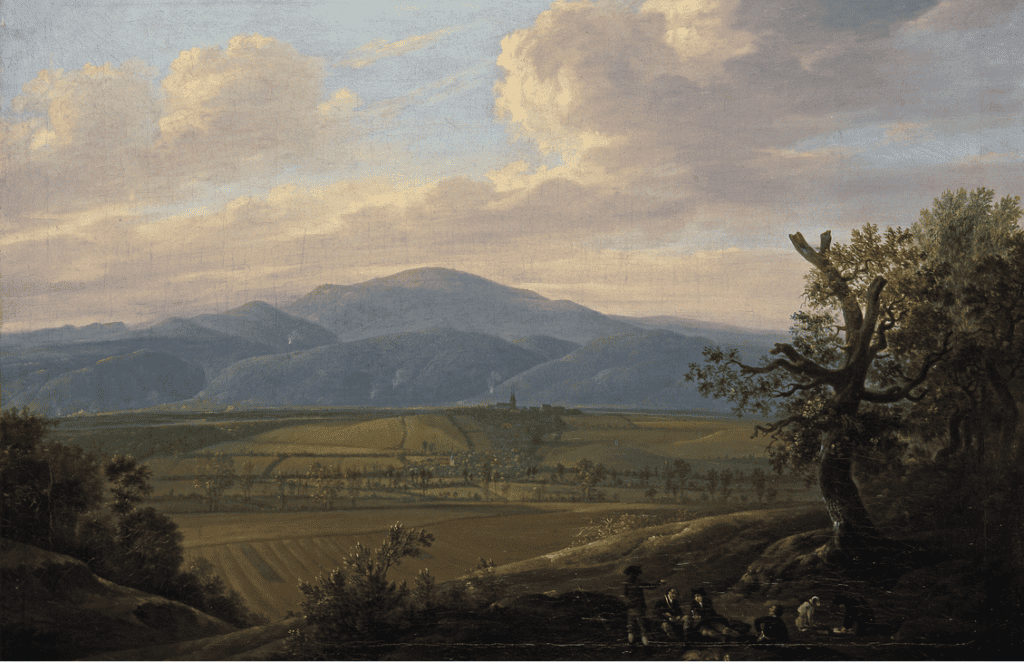

Das stimmungsvolle Ölgemälde Brockenpanorama vom Kleinen Fallstein aus gesehen wurde um 1775 von dem bedeutenden Braunschweiger Landschaftsmaler und Zeichner Pascha Johann Friedrich Weitsch (1723 – 1803) gemalt. Weitschs Geburtstag jährte sich zum 300. Mal. Zu Ehren dieses Jubiläums und seiner künstlerischen Tätigkeit soll dieses Werk vorgestellt werden. Das kleine Gemälde, das lediglich 68 x 95 Zentimeter misst, wird seit 2002 als Dauerleihgabe in der Gemäldegalerie des Herzog Anton Ulrich-Museums ausgestellt. Aktuell ist es Teil der Ausstellung Naturtalent – 300 Jahre Pascha Weitsch. Es zeigt einen Blick auf das Brockenpanorama in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Es spiegelt zugleich den romantischen Einfluss seiner Zeit.

Pascha Weitsch war insbesondere im Herzogtum Braunschweig und in der Umgebung rund um den Brocken tätig. Er arbeitete nicht nur als Hofmaler, sondern malte auch für die Porzellanmanufaktur Fürstenberg sowie für die Lackwarenmanufaktur Stobwasser. Die Ernennungen zum Mitglied an der Kunstakademie Düsseldorf (1784) und zum Ehrenmitglied der Preußischen Akademie der Künste in Berlin (1795) verdeutlichen seine Anerkennung.

Außergewöhnlich bei Weitsch ist, dass er keine übliche Ausbildung zum Maler erfuhr, sondern als Soldat eingezogen wurde und sich während seiner Militärzeit autodidaktisch das Malen und Zeichen beibrachte. Zwar wollte sein Vater aus seinem Sohn einen Gelehrten machen, er nahm ihn jedoch schon nach einem dreiviertel Jahr von der Schule in Osterwiek. Die Unzufriedenheit des Vaters resultierte aus der für ihn nicht angemessenen Ausbildung des Lehrers, da dieser vorzog mit seinen Schülern in die Natur zu ziehen.

Bezug zum Braunschweigischen

Insbesondere die Landschaftsdarstellungen Weitschs, die häufig einen Bezug zum Braunschweigischen und zum Harz darstellen, weisen einen hohen Wiedererkennungswert auf. Seine Werke zeichnen sich durch ihre detaillierte und realistische Darstellung sowie eine präzise Technik aus. Aufgrund dessen spricht man auch von der Vedutenmalerei, die eine wirklichkeitsgetreue Veranschaulichung und eine topographische Wiedergabe des damaligen Ortes zeigt.

Zwar ist das vorliegende Gemälde Brockenpanorama vom Kleinen Fallstein aus gesehen weder signiert noch datiert, jedoch gibt es dazu eine Vorzeichnung, die sich im Herzog Anton Ulrich-Museum befindet. Weitsch selbst fügte auf der Rückseite folgende Notiz hinzu: Die Ansicht vom Brocken am Fallstein gezeichnet. Im Gegensatz zur Zeichnung fügte Weitsch auf seinem Gemälde rechts im Vordergrund eine Jägergruppe hinzu, die nicht nur vom Wildreichtum des Harzes zeugt, sondern die persönliche Leidenschaft des Malers widerspiegelt. Wohingegen sein Hauptaugenmerk bei der Zeichnung auf der Vegetation, der kleinen Stadt und dem Brocken im Hintergrund liegt.

Im Fokus des Gemäldes steht der Brocken in der Morgendämmerung. Dieser ist zwar im Hintergrund zu sehen, nimmt jedoch zwei Drittel des Werkes ein. Bei genauerer Betrachtung sind auf den Bergen vor dem Brocken vereinzelt rauchende Feuerstellen zu erkennen. Es scheint ein heller freundlicher Tag zu werden, die Wolkendecke öffnet sich und man kann den blauen Himmel sehen. Außerdem sind Felder und eine kleine Stadt – wahrscheinlich handelt es sich hierbei um das kleine Städtchen Osterwiek mit der Kirche St. Stephani, die anhand der doppelten Türme zu erkennen ist – dargestellt.

Eiche als wiederkehrendes Motiv

Pascha Weitsch muss vermutlich am Südhang des großen Fallsteins gestanden haben, um diesen Blick malerisch einfangen zu können. Im Vordergrund rechts ist eine Gruppe von Jägern und deren Hund zu sehen. Vor ihnen liegt ihre Beute, die sie wahrscheinlich im Morgengrauen erlegt haben. Der tote Hase liegt in der Mitte dreier Jäger, die sich in der Morgendämmerung zusammengesetzt haben, um ihre Pfeifen zu stopfen. Ein weiterer Jäger steht mit dem Rücken zum Betrachter im Gespräch mit den anderen vertieft. Ein anderer sitzt mit einem Hund weiter abseits und scheint womöglich einen weiteren Hasen in diesem Moment auszunehmen. Direkt hinter der Gruppe steht eine Eiche, deren Krone fehlt. Die Eiche ist ebenfalls ein immer wiederkehrendes Motivs Weitschs und durchzieht sein ganzes Werk.

Das vorliegende Gemälde gehört zu den Hauptwerken Pascha Weitschs, da es nicht nur seine Virtuosität verdeutlicht, sondern auch die realistische Wiedergabe des gemalten Ortes erzählt. Pascha Johann Friedrich Weitsch verstarb im Jahr 1803 in Salzdahlum. Seine Werke werden bis heute für ihre künstlerische Qualität und ihre Beiträge zur deutschen Landschaftsmalerei sehr geschätzt.