Neue Broschüre zum 15-jährigen Jubiläum des Wiederaufbaus mit Erinnerungen des damaligen Oberbürgermeisters Dr. Gert Hoffmann an die kontroversen Debatten erschienen.

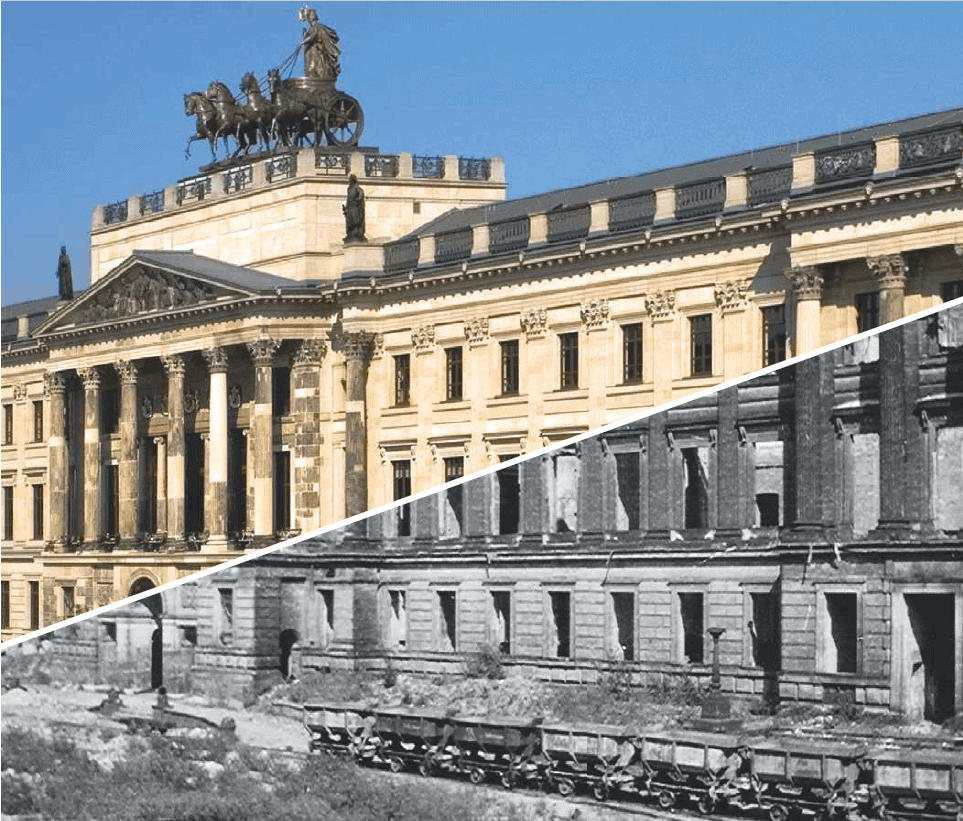

Der einstige Abriss des kriegsbeschädigten Residenzschlosses am Bohlweg 1960 und der Wiederaufbau 2007 hat die Gemüter der Braunschweigerinnen und Braunschweiger erhitzt wie kein zweites Thema in der Nachkriegsgeschichte. Es wurde stets sehr kontrovers diskutiert. An die jeweiligen Umstände und die Argumente erinnert die neue, von der Richard Borek Stiftung herausgegebene 32-seitige Broschüre „15 Jahre Wiederaufbau Residenzschloss Braunschweig“. Sie ist für die Schutzgebühr von einem Euro im Ladengeschäft „Borek am Dom“ sowie im Schlossmuseum vom 6. Mai an erhältlich. Hier geht es zur digitalen Broschüre.

Von Abriss bis Rekonstruktion

Das Magazin zeichnet die Ereignisse des Abrisses in den schwierigen Nachkriegsjahren ebenso nach wie das spannende Ringen um den Wiederaufbau von 2002 an. Und es schildert die positive Wirkung, die die Rekonstruktion des Residenzschlosses nun schon seit anderthalb Jahrzehnte auf das Stadtbild Braunschweigs und sicher noch viele Jahrzehnte haben wird. Die Beiträge dieser Broschüre haben mit dem Kunsthistoriker Dr. Bernd Wedemeyer, dem früheren Oberbürgermeister Dr. Gert Hoffmann und dem langjährigen Geschäftsführer der Braunschweig Stadtmarketing GmbH, Gerold Leppa, sehr kompetente Autoren verfasst.

„Es ist gelungen, die Kubatur des Residenzschlosses mit fünf Fassaden wieder herzustellen und mit den Kultureinrichtungen der Stadt darin eine höchst demokratische Nutzung unterzubringen. Der Wiederaufbau des Residenzschlosses ist eine Erfolgsgeschichte, aber es sollte nicht in Vergessenheit geraten, wie schwierig das war und wie unnötig einst auch der Abriss war. Wir wollen an die historischen Dimensionen dieser beiden für Braunschweig so prägenden Ereignisse in populärer Art und Weise erinnern“, nennt Richard Borek sen. die Beweggründe für die Herausgabe der Broschüre. Es ist bereits die fünfte dieser Art nach „Kulturschloss Braunschweig“, „10 Jahre Wiederaufbau Residenzschloss Braunschweig“, „Interviews zum Residenzschloss Braunschweig“ und „Stiftung Residenzschloss Braunschweig“.

Im Zentrum dieser neuen Veröffentlichung stehen die persönlichen Erinnerungen des ehemaligen Oberbürgermeisters Dr. Gert Hoffmann (2001 bis 2014), in dessen Amtszeit der Wiederaufbau des Residenzschlosses fiel. Sein Beitrag fußt auf dem betreffenden Kapitel seiner Memoiren „Von Irrwegen in die Verantwortung“ (Klartext, Essen 2018). Dr. Hoffmann berichtet von den Versuchen der Kritiker, das Projekt zu Fall zu bringen, von schwierigen Verhandlungen mit ECE, von politischen Kontroversen, von seinen taktischen Schachzügen und nicht zuletzt über heftige persönliche Anfeindungen gegen ihn.

Ein erbittertes Ringen

In dem Kapitel heißt es: „Ich stellte mich allmählich darauf ein, die Sache mit meiner knappen Einstimmenmehrheit durchziehen zu müssen. Ich wusste aber, dass es in CDU und FDP ebenfalls noch einige Bedenkenträger gab. Angesichts dieses starken Gegenwinds drückte ich ECE in weiteren Verhandlungen auf 25.000 Quadratmeter Verkaufsfläche herunter und die im Gegenzug für die Grundstücksübertragung zu erbringenden Gegenleistungen auf 20 Millionen Euro hoch. Auf dieser Basis erhielt ich eine entsprechende Absichtserklärung. Das wurde auch dadurch möglich, weil sich inzwischen auch der noch relativ junge Unternehmenschef Alexander Otto der Sache energisch angenommen hatte und sie mit mir ins Ziel bringen wollte.“ Das Kapitel liest sich so spannend wie ein Roman.

Unter dem Strich bleibt für ihn aber vor allem, dass sich das erbitterte Ringen, die vielen Anstrengungen und der bedeutende politische Aufwand für Braunschweig gelohnt haben. „Die Schlossfassade selbst zeigt allen Besuchern eindrucksvoll, dass Braunschweig einmal Landeshauptstadt war, was für das Selbstbewusstsein dieser nach dem Zweiten Weltkrieg und durch die deutsche Teilung so gebeutelten Stadt sehr förderlich ist“, schließt Dr. Hoffmann sein Kapitel.

Bestätigung vom Stadtmarketing

Bestätigt wird er von Gerold Leppa, dem langjährigen Geschäftsführer der Braunschweig Stadtmarketing GmbH, im Schlusskapitel der neuen Broschüre. „Ein so prägnanter Ort wie das Schloss ist daher ein wichtiger Baustein, wenn es darum geht, durch die sinnvolle Verzahnung verschiedenster Angebote Besuchsanreize und ‑anlässe zu schaffen, die die Innenstadt weiterhin zum zentralen Anziehungspunkt unseres Stadtlebens machen. Wenn wir davon sprechen, dass in vielen Städten einzelne Innenstadtlagen an Attraktivität und Anziehungskraft verlieren, bin ich froh, dass wir mit dem rekonstruierten Residenzschloss einen Ort haben, der durch seine Präsenz und Identifikationskraft auch in 15 Jahren und darüber hinaus noch das Zeug zum Anziehungspunkt für die Braunschweigerinnen und Braunschweiger ebenso wie für Gäste aus Nah und Fern haben wird“, meint er.

Vorausgestellt ist den Erinnerungen und Bewertungen des Wiederaufbaus des Residenzschlosses Braunschweig vor 15 Jahren ein Kapitel über den Schlossabriss 1960. Kunsthistoriker Dr. Bernd Wedemeyer erinnert daran, dass das Schloss zum Zeitpunkt des Abrisses noch zu retten gewesen wäre: „Die fatale Abbruchentscheidung stand am Ende einer von Niederlagen gekennzeichneten Suche nach Nutzungskonzepten, die sich über 14 Jahre hinzog … Im Gegensatz zu süddeutschen Schlössern, die zum Teil (wie die Schlösser in Mannheim, Karlsruhe und München) nicht weniger, teilweise noch stärker zerstört waren, die aber wegen ihres unbestrittenen Kunstwertes wiederaufgebaut wurden, musste das Braunschweiger Schloss stets eine Nutzung vorweisen, um erhalten werden zu können“, erklärt er die Entscheidung des Stadtrats gegen den bürgerlichen Block zugunsten einer großzügigen, autogerechten Innenstadtplanung ohne Schloss durch.“

Urbanität wieder hergestellt

Die mit der Anlage des „Schlossparks“ einhergehende Entkernung der Innenstadt, die Abbruchsszenarien, die sich vor allem im Bereich der heutigen Kurt-Schumacher-Straße und am Kennedyplatz zugunsten der damals modernen, autogerechten Stadt wiederholten, waren die örtlichen Folgen des Schlossabbruches. „Erst der Neubau von Schloss und Schlossplatz – die Wiederherstellung von Urbanität im Stadtkern – hat Braunschweig die zentrale Traditionsinsel der stadt- und landesgeschichtlichen Identität zurückgegeben“, erläutert Kunsthistoriker Dr. Wedemeyer die gelungene Korrektur vor 15 Jahren.