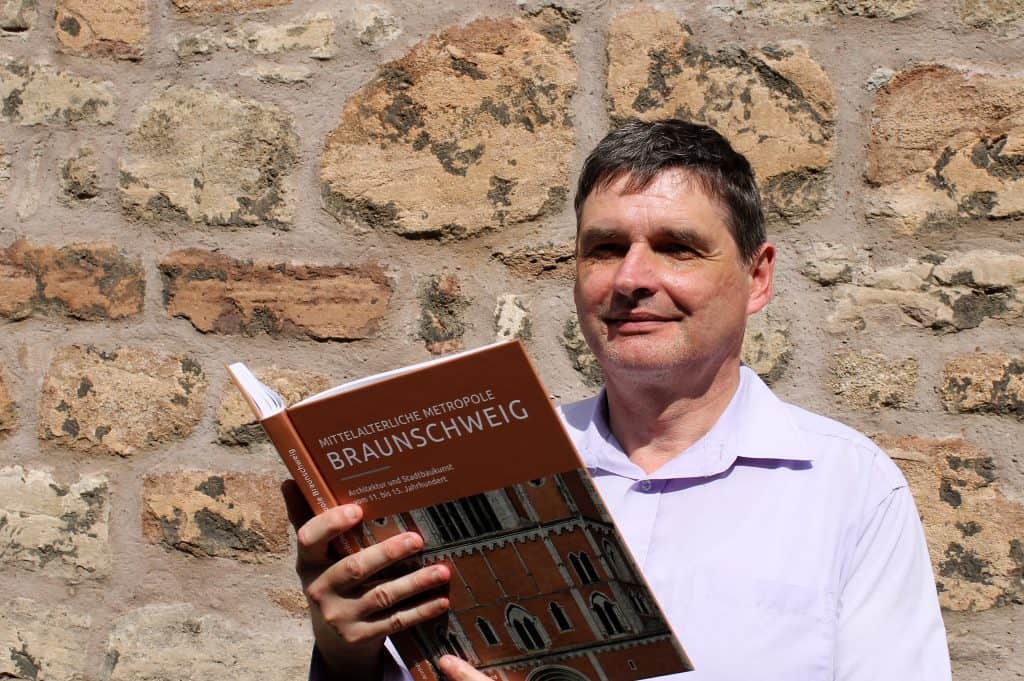

Georg-Eckert-Straße: Schonungslose Analyse von Bauhistoriker und Stadtteilheimatpfleger Elmar Arnhold und ein kleiner Hoffnungsschimmer.

Braunschweig und das Happy Rizzi Haus führen keine Ehe ohne Dissonanzen. Ihr ambivalentes Verhältnis zwischen oft fotografierter Touristenattraktion und stöhnendem „Fehl am Platze“ hat es sogar als exemplarisch in das Buch „Die Kunst der Bausünde“ (Dumont-Verlag, Turit Fröbe) geschafft. Das Haus wird darin als „gute“ Bausünde tituliert. Kontrovers wurde über das bunte Haus am Rande der für die Stadt so bedeutenden Fachwerk-Traditionsinsel „Magniviertel“ seit der Fertigstellung stets diskutiert. Es aber als Solitär zu betrachten und ausschließlich als solchen zu bewerten, ist für den Bauhistoriker und Stadtteilheimatpfleger Elmar Arnhold zu simpel. Für ihn ist das Rizzi-Haus vielmehr ein Baustein des Ensembles an der Georg-Eckert-Straße. Und das bezeichnet er in Gänze als städtebauliches Debakel. Deswegen plädiert er für eine Neustrukturierung des Stadtquartiers, wenn sich denn die Chance unter Aufgabe des Horten-Baus in seiner jetzigen Form böte.

Stadtreparatur à la Wolfsburger Porschestraße

Aussichtslos scheint so ein Ansinnen nicht mehr zu sein. „Wir arbeiten zurzeit an einem Konzept zur Nachnutzung der Immobilie und prüfen dabei mehrere Optionen. Für weitere Angaben hierzu ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh“, heißt es seitens des Eigentümers Volksbank BraWo auf Anfrage. Die Bank hatte das Gebäude im Jahr 2017 erworben. Bewegung ist in die Nutzung der Immobilie nach der Aufgabe des Standorts durch den Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof gekommen. Die Volksbank BraWo wertet gerade mit einem vergleichbaren Großprojekt die Wolfsburger Innenstadt entlang der Porschestraße erheblich auf. Auch dort geht es um großzügige, zeitgemäße und architektonisch ansprechende Urbanität.

Eine derart nachhaltige Stadtreparatur entlang der Georg-Eckert-Straße mit dem Ausgangspunkt Horten-Bau wäre aus Elmar Arnholds Sicht auch für Braunschweig an dieser Stelle mehr als wünschenswert. „Dies kann hier keinesfalls eine Rekonstruktion etwaiger früherer Zustände bedeuten. Vielmehr könnte eine moderne Bebauung geschaffen werden, welche an die alten Raumbeziehungen anknüpft und attraktive Freiräume schafft. Die Ergebnisse eines kürzlich durchgeführten studentischen Architekturwettbewerbs an unserer Technischen Universität können hier erste Hoffnungen wecken“, meint Arnhold in einem uns vorliegenden Essay.

Tabula rasa wie im sozialistischen Städtebau

Das Unglück mit der Georg-Eckert-Straße, so schreibt Arnhold, habe im Abbruch der Schlossruine im Jahr 1960 seinen Ursprung. Während der Standort der ehemaligen Residenz dem Schlosspark zugeschlagen worden sei, existierten im Süden dieser vorerst provisorisch angelegten Grünfläche bis zur Mitte der 1970er Jahre weite Parkplätze. „Dieses Loch im Stadtkörper mit seiner noch lückenhaften und weithin dürftigen Neubebauung erinnerte an die Auflösung des Stadtraums durch die Tabula rasa im sozialistischen Städtebau der DDR“, merkt der Bauhistoriker an.

Autogerechte Stadt als Irrtum

Die Entstehung der Georg-Eckert-Straße wurde von der Vision der autogerechten Stadt getragen. Um die Innenstadt an die Ausfallstraße nach Südosten (Helmstedter Straße) anzubinden, wurde 1974/75 die unsensible vierspurige Schneise mit integrierter Straßenbahnlinie zwischen Bohlweg und Museumstraße geschlagen. Dafür habe nochmals historische Bausubstanz weichen müssen, so Arnhold. Bemerkenswert sei, dass die vierspurige Straße am Magnitorwall ende und dort wieder in die kleinteilige Struktur des 19. Jahrhunderts übergehe. „Wollte man die Stadtzerstörung über das Steintor hinaus fortsetzen?“, fragt sich der Bauhistoriker. Offenbar hatten sich die Stadtväter nicht zuletzt angesichts des mehr als ernüchternden Erscheinungsbilds der Georg-Eckert-Straße erschrocken und eines Besseren belehren lassen. Zum Glück für Braunschweig!

1000 Jahre existierende Verbindung gekappt

Die Bebauung entlang der neuen Georg-Eckert-Straße begann mit dem Horten-Kaufhaus und seinen fensterlosen Flächen. Aus Arnholds Sicht zählt das Gebäude zu den umstrittensten Bauwerken der jüngeren Nachkriegsmoderne in Braunschweig. „Es spiegelt sich die ungebrochene Fortschrittsgläubigkeit der späten Wirtschaftswunderjahre darin“, meint Arnhold. Der Horten-Baukörper suche keine Verbindung mit seiner städtebaulichen Umgebung, erdrücke förmlich die Bauten an Ölschlägern und Langedammstraße und kappe die zuvor schon vor 1000 Jahren existierende Verbindung zwischen Kohlmarktsiedlung und Magnikirchplatz. „Das Magniviertel wurde somit von den attraktiven Geschäftsstraßen westlich des Bohlwegs abgeriegelt“, benennt Elmar Arnhold einen städtebaulichen Kardinalfehler.

Die verbliebenen Freiräume zwischen dem Horten-Kaufhaus, dem Ackerhof und der Bebauung Hinter der Magnikirche wurden in den 1980er und 90er Jahren mit Neubauten besetzt, den Abschluss bildete das Rizzi-Haus. „Die Südseite der Georg-Eckert-Straße verkörpert einen Jahrmarkt von Architekturen aus dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts: kein vielstimmiger Chor, sondern schrille Dissonanz“, schreibt Bauhistoriker Arnhold.

Fehlleistung bei den Schloss-Arkaden

Die Schloss-Arkaden hätten sich auf die Nordseite der Georg-Eckert-Straße ebenfalls nicht positiv ausgewirkt. Was für das Herz der Stadt am Bohlweg mit der Rekonstruktion des Residenzschlosses einen Neustart bedeutet habe, habe an der Georg-Eckert-Straße keineswegs zu einer Verbesserung der Situation geführt. „Der dortige Anschluss des Einkaufszentrums an die Schlossrekonstruktion und die lange fensterlose Front sind als eindeutige Fehlleistungen dieses umstrittenen Bauprojekts namhaft zu machen. Damit geriet das Erscheinungsbild der Georg-Eckert-Straße endgültig zu einer Karambolage von jeglicher Nachbarschaft negierender Baulichkeiten. Hier findet man keine Flaneure, sondern nur Passanten, die das Desaster eilig durchqueren“, wertet Bauhistoriker und Stadtteilheimatpfleger Elmar Arnhold und hofft auf Besserung in den nächsten Jahren.