Vor 20 Jahren starb mit Landeskonservator Kurt Seeleke der Retter vieler Braunschweiger Kunstschätze.

Wenn Besucher nach Braunschweig kommen, zeigen wir ihnen nur zu gern den Burgplatz, den Altstadtmarkt, das Quartier um St. Aegidien, das Magni- und das Michaelisviertel. Wie selbstverständlich schlendern wir über den Magnikirchplatz, sehen Leute Boule spielen oder vor den Schaufenstern der Geschäfte stehen und setzen uns für eine kleine Erfrischung auf die Außenplätze der guten Gastronomie. Wie schön ist unsere Stadt, sind unsere Traditionsinseln doch, denken wir zu Recht.

Ohne ihn wäre vieles trostloser

Aber, wenn es den so immens enthusiastischen Denkmalpfleger Kurt Seeleke nicht gegeben hätte, dann sähe Braunschweig heute ganz anders, viel trostloser aus. Die Traditionsinseln gäbe es nicht, stattdessen wohl noch mehr breite Straßen, noch mehr Gebäude der „brutalen Moderne“, wie es heute heißt. Man könnte auch sagen: noch mehr schnöde Betonbauten à la Rathaus-Anbau am Bohlweg.

Löwen nach Goslar transportiert

Als Landeskonservator rettete Kurt Seeleke neben dem Gesicht Braunschweigs nach dem Zweiten Weltkrieg auch während der Zeit der Bombenangriffe auf Braunschweig viele Kunstschätze vor der unwiederbringlichen Zerstörung. Darunter befand sich auch das so symbolträchtige Wahrzeichen unserer Stadt, das Original des Braunschweiger Löwen, das heute in der Burg Dankwarderode besichtigt werden kann. Auf dem Burgplatz steht bekanntlich nur die naturgetreue Nachbildung.

Zu den von Seeleke geretteten Kunstwerken, die nach dem Willen der Nazis eigentlich nach Schlesien hätten gebracht werden sollen, gehörten zum Beispiel ebenso das berühmte und wertvolle Imervard-Kreuz im Braunschweiger Dom oder Vermeers Gemälde „Mädchen mit dem Weinglas“, für das Menschen von überall her ins Herzog Anton Ulrich-Museum kommen.

Mutige Rettungsaktionen

Manch abenteuerliche Episode rankt sich um Seelekes Rettungsversuche von Braunschweiger Kunstschätzen. So soll er bei Bombenangriffen mutig und mit einem Fernglas ausgestattet auf dem Turm der Martinikirche gesessen haben, um zu erkennen, wo es brennt und wo Kunst in Gefahr ist. Auf dem Rücksitz eines Motorrads ließ er sich dann zum jeweiligen Brandort fahren, um zu retten, was zu retten war.

Bedeutender für das heutige Stadtbild Braunschweigs ist jedoch seine wundervolle Idee der „Traditionsinseln“, die nach der nahezu vollständigen Zerstörung der Innenstadt wenigstens punktuell den Eindruck der prachtvollen mittelalterlichen Stadt wieder entstehen ließ. Man mag sich gar nicht ausmalen, wie Braunschweig wirke, wenn sich Kurt Seeleke damals, 1946, nicht durchgesetzt hätte. Die oben beschriebene Situation auf dem Magnikirchplatz jedenfalls wäre nicht möglich geworden, wenn er nicht erfolgreich gegen die gnadenlos autogerechte Stadt gekämpft hätte. Eine vierspurige Straße, etwa so wie die Kurt-Schumacher-Straße, sollte mitten durchs Magniviertel führen! 1963 wurden die Traditionsinseln in die Denkmalpflegesatzung der Stadt Braunschweig aufgenommen. Seither genießen sie gesetzlichen Schutz.

Platz nach ihm benannt

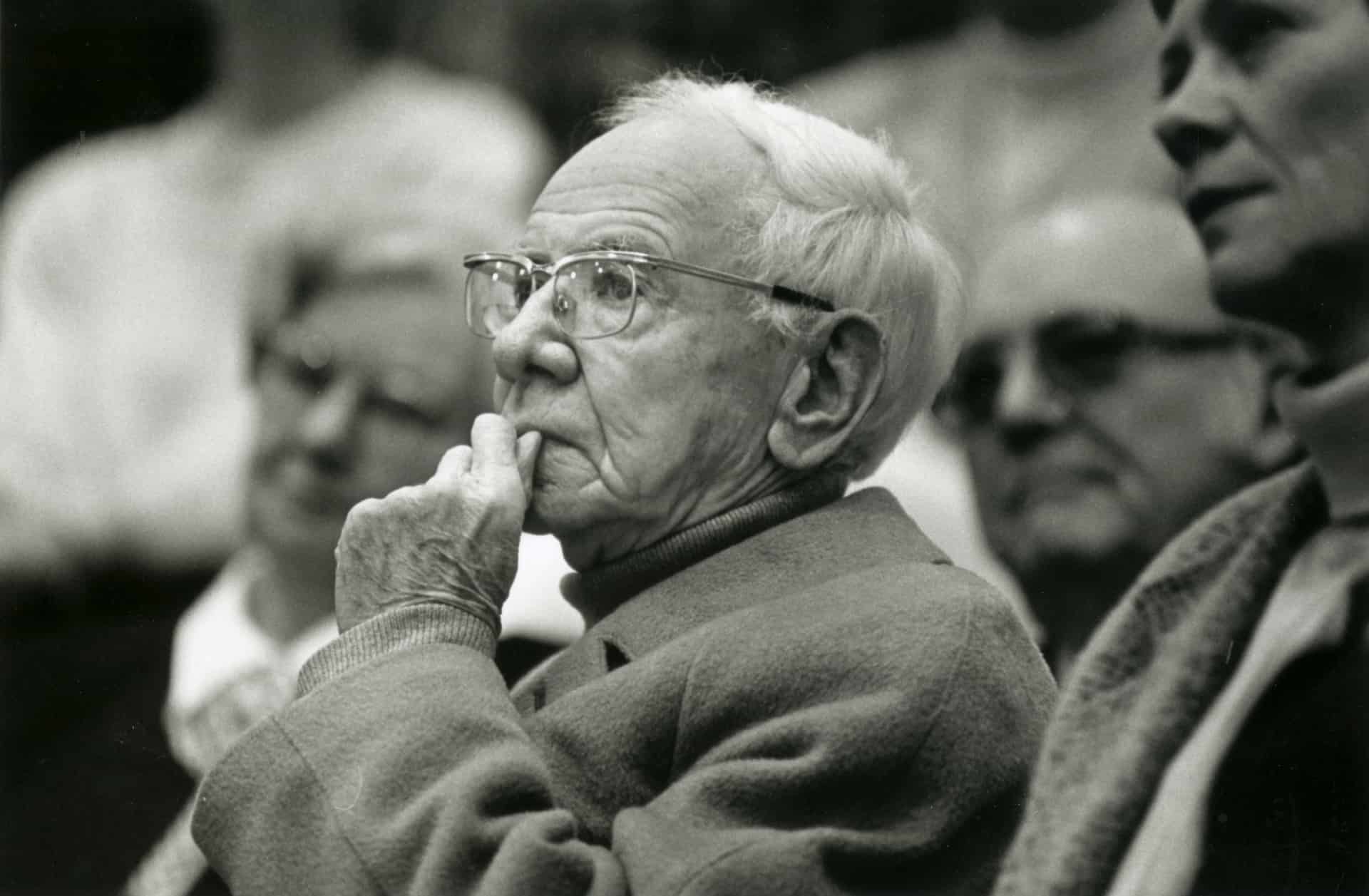

In diesem Juni jährt sich der Todestag von Kurt Seeleke zum 20. Mal. Ihm wurde 2009 der Platz vor dem Städtischen Museum gewidmet. Seither heißt er Kurt-Seeleke-Platz. Damit würdigte die Stadt die Verdienste eines bedeutenden und überzeugten Braunschweigers. Die Braunschweiger Zeitung führte ihn in der bemerkenswerten Serie des Lokalteils unter den „100 größten Braunschweigern“. Seeleke wurde 1912 als Sohn eines Bäckers in Braunschweig geboren und starb im Jahr 2000 auch in seiner Heimatstadt.

Enttäuscht über den Schloss-Abriss

1959 verließ er Braunschweig zwischenzeitlich und ging als Landeskonservator nach Berlin. Wie es heißt war die Enttäuschung über den Abriss des kriegsbeschädigten Residenzschlosses 1960 schuld daran. Dem damaligen Stadtbaurat Friedrich Wilhelm Kraemer, mit dem er noch die Idee der Traditionsinseln entwickelt und realisiert hatte, schrieb er: „Ich bin zutiefst enttäuscht, dass Du Dich nicht vehementer engagiert hast. Mit furiosem Einsatz hättest Du dieses Barbarenstück verhindern können.“

Braunschweigische Identität

Die Besinnung auf Braunschweigische Identität, die im Aufbau der Traditionsinseln bereits früh deutlich wurde, setzte sich nach Seelekes Vorbild fort mit der Rekonstruktion des Alten Bahnhofs (1965), des Autorshofes (1984), des Eiermarkts (1993), der Alten Waage (1994) und gipfelte in der gelungenen Rekonstruktion des Residenzschlosses (2007) mit westlicher Hauptfassade und den beiden Seitenfassaden.