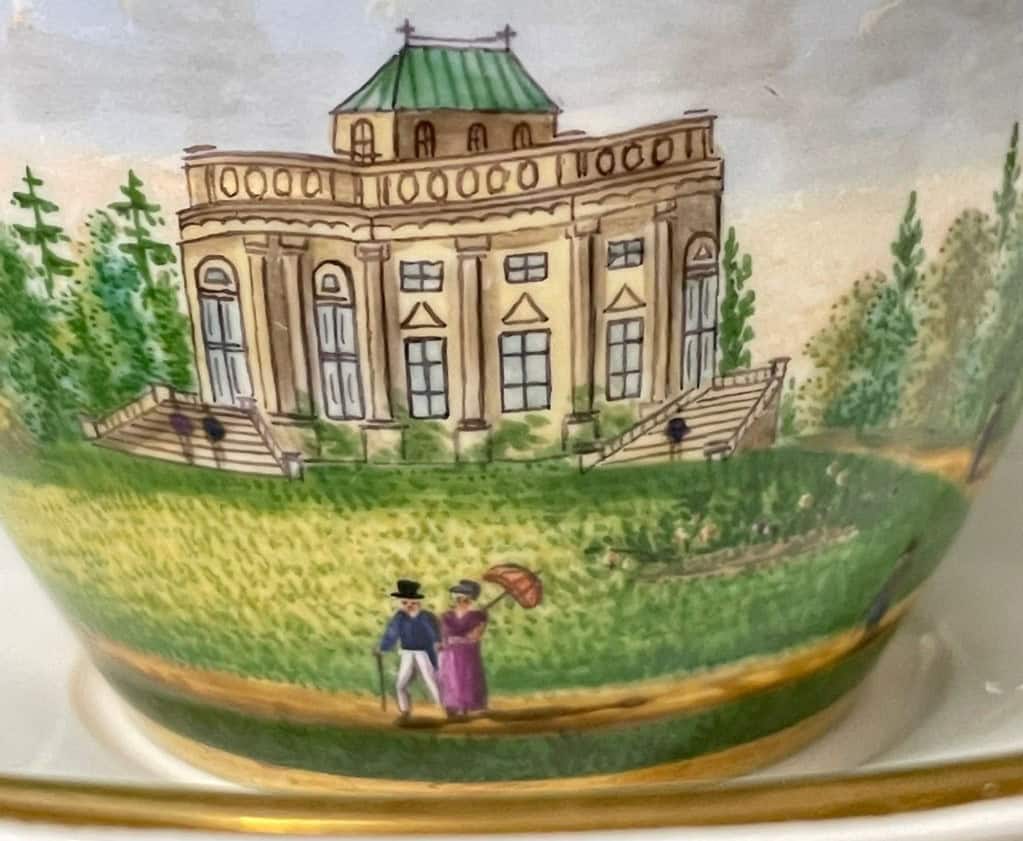

Weißes Gold aus Fürstenberg, Folge 5: Tee-Déjeuner mit seegrünem Fond und Landschaftsmalerei, um 1767 oder später.

Eines der prachtvollsten Fürstenberger Geschirrensembles stellt dieses Déjeuner dar – ein Frühstücksservice für zwei Personen. Solche Sets waren im 18. Jahrhundert außerordentlich beliebt. Als „Solitaire“ für eine oder als „Tête-à-tête“ für zwei Personen diente es dem Genuss der damals noch neuen und kostspieligen Heißgetränke Kaffee, Tee und Schokolade. Déjeuners galten aber auch als Statussymbole der Repräsentation, was sich an der oft besonders aufwändigen Gestaltung ablesen lässt. Und das Fehlen von Gebrauchsspuren lässt darauf schließen, dass diese Porzellane gar nicht benutzt wurden. Vielmehr wurden sie zur Schau gestellt, oft von einem kostbaren Futteral geschützt.

Blicke nach Berlin und England

Das in der Ausstellung „In Herz und Hand. 275 Jahre Fürstenberg – Schätze aus Privatbesitz“ gezeigte Déjeuner erfreut das Forscherherz, denn es wirft einige Fragen auf und erhellt die Manufakturpraxis im 18. Jahrhundert. Zunächst richtet sich der Blick auf die Formen: Das große Tableau, auf dem die Tassen, Kannen und die Zuckerdose Platz finden können, fällt durch die aufwändig gearbeiteten, durchbrochenen Handhaben in abstrahierter Muschelform auf. Es sind kleine Meisterstücke der Rocaille, dem charakteristischen Ornament des Rokoko. Die Fürstenberger Künstler hatten dafür kurzerhand ein Modell der Königlichen Porzellanmanufaktur Berlin kopiert. Die Hohlgefäße mit ihren geschwungenen Randausschnitten und den auffälligen Figurenknäufen wiederum verraten, dass man auch nach England schaute. Denn diese Formen sind zuerst von der Keramikmanufaktur Wedgwood entworfen worden.

Als Zweites drängt sich der Dekor auf, der ebenfalls eine Übernahme darstellt. Bereits um 1730 hatte die Porzellanmanufaktur Meißen mit bunten Fonds begeistert, kombiniert mit Reserven, die mit unterschiedlichen Motiven bemalt waren.

Ein übliches Vorgehen

Wie geht das nun alles zusammen? Ist das Déjeuner nur ein Konglomerat von Plagiaten? Aus heutiger Perspektive von Urheberrecht und Musterschutz mag es so anmuten. Aber im 18. Jahrhundert gab es dieses Bewusstsein so noch nicht. Es war ein übliches, in allen Manufakturen Europas verbreitetes Vorgehen, dass Produkte, die anderswo erfolgreich waren, kopiert oder adaptiert wurden. Die Produzenten standen einerseits in Konkurrenz zueinander, aber mehr noch schützten ihre jeweiligen Landesherren die einheimischen Betriebe durch Schutzzölle oder gar Einfuhrverbote. Dennoch strebte das (vermögende) Publikum nach den Luxuswaren und so war es für eine Manufaktur wie Fürstenberg sogar sinnvoll, die begehrten Modelle der Konkurrenz aufzugreifen. So konnte der einheimische Markt bedient werden und im Idealfall profitierte man auch beim Export davon, wenn die Waren günstiger angeboten wurden.

Die Fürstenberger Wegdwood-Rezeption belegt die enorme Popularität dieser Keramiken zu einem sehr frühen Zeitpunkt. 1759 hatte Josiah Wedgwood seine Manufaktur in Staffordshire gegründet, und er baute sie mit Wagemut und Geschick, Erfindergeist und strategischem Marketing zu einem führenden Unternehmen aus. Herzog Carl I. gehörte schon frühzeitig zu den Kunden. Er hatte das vorbildgebende Potenzial der englischen Produkte erkannt. Deshalb gelangten die Gefäße sogleich in das öffentlich zugängliche Herzogliche Kunst- und Naturalienkabinett, dem Ursprung des heutigen Herzog Anton Ulrich-Museums. Dort konnten sie von den Fürstenberger Künstlern studiert werden.

Dekor nach „Meißener Bauart“

Während die Formen des Déjeuners also hochmodern waren, ist der Dekor nach „Meißener Bauart“ zu seiner Zeit eigentlich schon altmodisch gewesen. Da sich aber vergleichsweise zahlreiche Stücke mit diesem Dekorschema in diversen Sammlungen befinden, scheint es in Fürstenberg eine gute Nachfrage danach gegeben zu haben. In der kunsthistorischen Forschung hat sich kolportiert, dass alle diese Stücke von dem Porzellanmaler Carl Joseph Toscani bemalten wurden. Er hatte zuvor in Meißen und Berlin gearbeitet, in Fürstenberg war er nachweislich 1765–67 und noch einmal ab 1769 tätig, bis er später zu einem unbekannten Zeitpunkt an die Porzellanmanufaktur in Kopenhagen wechselte. Er malte Figuren, Blumen und Landschaften und ist als Spezialist für gespritzte Fonds in den Akten dokumentiert. Diese Technik, mit der ein gleichmäßiger Farbauftrag erzielt wurde, soll Toscani in Meißen gelernt und nach Fürstenberg mitgebracht haben. Die Landschaftsmotive in den Reserven sind zudem in einem sehr individuellen Duktus gemalt, so dass es nahe liegt, sie einem Maler zuzuschreiben.

Zum Abschluss noch eine Bemerkung zu dem faszinierenden Farbton: Im 18. Jahrhundert bezeichnete man ihn gern als „seegrün“. Die zarte bläulich-grüne Nuance war eine Modefarbe des Rokokos und leitete sich von den Seladonglasuren fernöstlicher Porzellane ab. Diese waren seit Jahrhunderten in China begehrt, weil sie an Jade erinnerten. Dass es sich dabei um eine spezielle Glasurtechnik handelte, wussten die Europäer aber nicht. Darum imitierten sie die Farbigkeit mit ihren Mitteln der Porzellanmalerei. Die aus dem Französischen entlehnte, alternative Bezeichnung „Seladon“ (oder „Celadon“) für das „Seegrün“ ist wiederum auf den damals äußerst beliebten Schäferroman „L’Astrée“ von Honoré d’Urfé von 1610 zurückzuführen, dessen Hauptfigur „Céladon“ hieß und in mattgrüne Gewänder gekleidet war.

Dr. Christian Lechelt ist Leiter des Museums Schloss Fürstenberg

Kontakt:

Museum Schloss Fürstenberg

Meinbrexener Straße 2

37699 Fürstenberg

Telefon: 05271/966778–10

E‑Mail: museum@fuerstenberg-schloss.com

Internet: www.fuerstenberg-schloss.com

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen 10–17 Uhr

Eintritt: 8,50 Euro, ermäßigt: 5,50 Euro