75 Jahre Kriegsende, Folge 6: Das Staatstheater war im Jahr 1946 das Zentrum des Wiederbeginns kulturellen Lebens in Braunschweig.

Den Anfang aller institutionellen Kulturaktivitäten im Braunschweigischen nach dem Zweiten Weltkrieg machte das Staatstheater Braunschweig. Unter seinem ersten Intendanten Dr. Jost Dahmen, der von Mai 1945 bis Februar 1946 im Amt war, nahm das Staatstheater unmittelbar nach Kriegsende seinen Spielbetrieb wieder auf. Das Gebäude des Staatstheaters war im flammenden Inferno der Bombennacht vom 14. auf den 15. Oktober 1944 ein Opfer der totalen Zerstörung geworden, und im Anblick des Chaos soll ein namhafter deutscher Baumeister ausgerufen haben: „Wiederaufbau? Technisch, geldlich nicht möglich, sage ich Ihnen; was sage ich – seelisch unmöglich“. Aber die Seele des Theaters lebte, und so begann im Theaterleben das „Wunder von Braunschweig“.

Unvorstellbare Begeisterung

Das Ensemble, kriegsversehrt, aus den Rüstungswerken oder aus Gefangenschaft entlassen, fand sich allmählich wieder zusammen, nahm mit unvorstellbarer Begeisterung die Arbeit erneut auf und begann sein Programm am 23. Juli 1945. Natürlich war dies in der Ruine am Steinweg nicht möglich, weshalb man nach Wolfenbüttel auswich. Im dortigen Lessingtheater gab das Staatstheater Braunschweig mit einem bunten Programm „Oper – Operette – Tanz“ die erste Nachkriegsvorstellung überhaupt. Gastspielfahrten – meist auf offenen Lastwagen – folgten.

Theater in der Kant-Hochschule

Auch in Braunschweig selbst wollte man wieder ein regelmäßiges Programm anbieten. So wurde unter der technischen Leitung des Bühnenbetriebsinspektors Josef Gebhardt der Umbau der Turnhalle der Kant-Hochschule zum neuen Theatersaal in Angriff genommen. Am 23. September 1945 um 11 Uhr war es schließlich soweit. Oberspielleiter Heinz Klevenow sprach zur Eröffnung des „Theaters in der Kant-Hochschule“ Johann Wolfgang Goethes „Zueignung“ aus dem „Faust“. Anschließend erklangen unter Leitung des neuverpflichteten Generalmusikdirektors Albert Bittner das Concerto grosso d‑moll von Georg Friedrich Händel, Ludwig van Beethovens 6. Sinfonie sowie die 2. Sinfonie von Johannes Brahms. Der Anfang war gemacht.

Am Abend des gleichen Tages hob sich erstmals wieder der Vorhang vor einer atemlos erwartungsvollen Theatergemeinde. Auf dem Spielplan standen „Die Maienkönigin“ von Christoph Willibald von Gluck, Wolfgang Amadeus Mozarts „Schauspieldirektor“ und das Tanzspiel „Pan und Nymphen“ mit der Musik von Joseph Haydn. Aber noch etwas lasen die Besucher auf dem Theaterzettel: „Wir spielen wieder Tag für Tag“ – es war der 23. September 1945, fünf Monate nach Kriegsende und Befreiung!

Fast immer ausverkauft

Fast 500 Sitzplätze bot dieser Veranstaltungsraum in der Kant-Hochschule und – trotz hoher Eintrittspreise von mindestens 8,- RM für das Schauspiel und höherer Preise für die Oper – waren fast alle Veranstaltungen und Theateraufführungen bis zur Wiedereröffnung des Großen Hauses am 25. Dezember 1948 ausverkauft. Bei dem unbändigen Willen der Theaterleute und der ungebrochenen Arbeitskraft des ersten Intendanten darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Theaterarbeit sowohl bei der Bevölkerung als auch bei den alliierten Militärbehörden große und konstruktive Unterstützung fand.

In Braunschweig war sogar, will man den Worten von Zeitzeugen Glauben schenken, der eigentliche Anstoß zur aktiven Theaterarbeit vom englischen Group Captain Hicks gekommen, der im Übrigen für den kulturellen Wiederaufbau in Braunschweig insgesamt eine bedeutende Rolle gespielt hatte. Dahinter stand allerdings auch eine wohlüberlegte Programmatik. Den Alliierten war durchaus bewusst, dass sie zum einen mit der Theaterarbeit die eigene Kulturpropaganda, und damit ein positives Element ihres Wirkens voranbrachten. Zum anderen herrschte die Meinung vor, Theater und Kunst seien „nun erst recht“ als Vermittler des Wahren, Guten und Schönen nötig, um den Neubeginn auch einer geistigen Erneuerung der Deutschen in den chaotischen Wirren der Nachkriegszeit zu fördern.

Briten setzten Intendanten ab

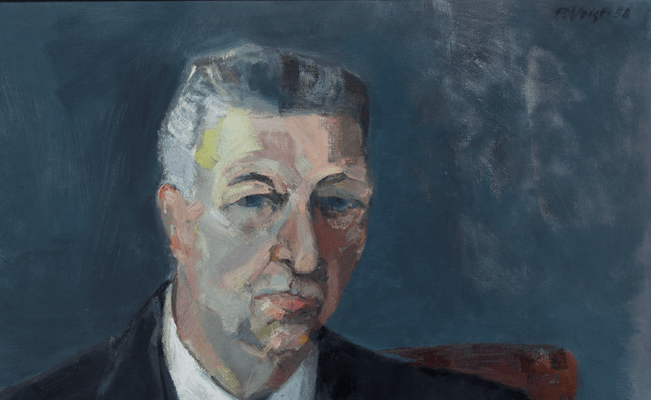

Am 15. Februar 1946 wurde der erste Intendant der Nachkriegszeit beim Staatstheater, Dr. Jost Dahmen, durch die britische Militärregierung mit sofortiger Wirkung seines Postens enthoben. Der Oberspielleiter des Schauspiels, Heinz Klevenow, übernahm für einige Tage kommissarisch die Aufgabe, ehe dann am 25. Februar 1946 Heinrich Voigt das Amt als Intendant antrat. Er war bereits 1927 bis 1932 Oberspielleiter des Schauspiels in Braunschweig gewesen und hatte anschließend am Theater in Dessau gearbeitet. An beiden Stellen war er jeweils aufgrund seiner politischen Einstellung entlassen worden. Mit seiner Tätigkeit setzte eine Verlagerung des Schwerpunktes auf das Schauspiel mit modernen ausländischen sowie deutschen Dramatikern ein.

Die zweite Spielzeit 1946/47 setzte mit Lehárs „Lustige Witwe“ ein, und das Schauspiel begann mit zwei Erstaufführungen. Es waren dies die Renaissancekomödie „Volpone“ und „Der geprellte Fuchs“ von Ben Jonson in der Nachdichtung von Stephan Zweig. Auffallend war, dass man sich in ganz besonderem Maße um Stücke ausländischer, in erster Linie französischer, englischer und russischer Autoren bemühte. So wollte man insbesondere im Bereich des Schauspiels nachweisen, dass „der Gedanke der Völkerversöhnung, nicht der Verletzung und der einseitigen Tendenzmache, wie wir sie in den vergangenen zwölf Jahren erlebten“ den führenden Gedanken bei der Aufstellung des Spielplanes ausmachte. Dieses hohe Ziel konnte eingelöst werden, wie der Spielplan des Jahres 1946 bewies.

Presse lobt das Staatstheater

Betrachtet man die überregionale Presseberichterstattung und deren Bewertung, so galt das Staatstheater Braunschweig im Jahr 1946 als geradezu vorbildhaft fortschrittlich in der deutschen Theaterlandschaft. Auch in den regionalen Medien wurde deutlich zum Ausdruck gebracht, dass das Staatstheater den allgemeinen Erwartungen entsprach, die unter den gegebenen Bedingungen „mit Recht an eine moderne Bühne gestellt werden können“. Besonders wichtig war es für eine zutreffende Bewertung der Leistungen des Theaters im Jahr 1946, Aufgabenstellung und Realisierung in das richtige Verhältnis zu den finanziellen und äußeren Möglichkeiten des Theaters zu setzen.

Auch in den Besucherkreisen war die Resonanz positiv, trotz Behelfsmäßigkeit und Unzulänglichkeit der baulichen und technischen Voraussetzungen, zumal der Wiederaufbau des Großen Hauses zu diesem Zeitpunkt stagnierte, und eine Verbesserung allgemein nicht in Sicht war. Kritisch wurde beim Publikum lediglich vermerkt, dass die Eintrittspreise nach wie vor zu hoch und die Organisation des Kartenverkaufs ausgesprochen mangelhaft seien. Aus diesen Gründen könnten es sich Arbeiter und Angestellte weder finanziell leisten, in das Theater zu gehen, noch hätten sie die notwendige Zeit, sich stundenlang nach Karten anzustellen, um sich wenigstens einmal im Monat den Genuss einer Vorstellung oder eines Konzertes zu sichern.

Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung an der TU Braunschweig.