Umfangreiches Programm im Braunschweigischen: Vom Ackerhof in Braunschweig bis zum Juleum in Helmstedt.

Der Tag des offenen Denkmals feiert sein 30-jähriges Bestehen. Am Sonntag, 10. September, werden bundesweit mehr als 5.500 Denkmale ihre Pforten öffnen, viele davon auch auf dem Gebiet des ehemaligen Landes Braunschweig. Eine Auswahl stellen wir im Folgenden vor, es gibt aber eine ganze Menge mehr, die alle unter der Internetseite https://www.tag-des-offenen-denkmals.de zu finden sind.

Was mit einigen Einzelevents begann, ist inzwischen zur größten Kulturveranstaltung Deutschlands herangewachsen. Den einheitlichen Auftritt als Marke nutzen Veranstalter in ganz Deutschland, um gemeinsam mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz Deutschlands größtes Schaufenster für Denkmalpflege mit Leben zu füllen.

1998 fand der erste zentrale Auftakt in Quedlinburg statt. Der damalige Bundespräsident Roman Herzog besuchte die Veranstaltung. Die Idee der bundesweiten Eröffnung, die in jedem Jahr in einer anderen Stadt ausgetragen wird, war angestoßen und ist bis heute erhalten. In diesem Jahr findet die Auftaktveranstaltung in Münster statt.

Auszüge aus dem Programm

Braunschweig

Burg Schlaraffia Brunviga: 1912 erwarb die Schlaraffia Brunsviga aus der Konkursmasse der Erzgießerei Howaldt Haus und Grundstück. Nach einigen Umbauten wurde das Haus als Vereinsheim genutzt. Im Krieg zerbombt, danach wieder aufgebaut und bis dato von der Vereinigung der Schlaraffia Brunsviga genutzt. Hochstraße 21. 11–16 Uhr.

Fachwerkensemble Ackerhof: Das Fachwerkensemble Ackerhof 2 /Langedammstraße 11/Ölschlägern 9/10 dokumentiert mit fünf Gebäuden 500 Jahre Fachwerkbaukunst in Braunschweig und dies im Magniviertel, einer der Traditionsinseln der Stadt. Das Hauptgebäude zum Ackerhof trägt die Inschrift „MCCCCXXXII“ (1432) und ist damit das älteste inschriftlich datierte Fachwerkhaus Deutschlands. Das Ensemble wird derzeit sehr aufwändig saniert. Ackerhof 2. Führungen ausgebucht.

Gedenkstätte KZ-Außenlager Schillstraße: Die Gedenkstätte Schillstraße erinnert an ein Außenlager des KZ Neuengamme und dokumentiert die Geschichte Braunschweigs im Nationalsozialismus. Mit dem im Jahr 1837 errichteten Schilldenkmal und dem zugehörigen Invalidenhaus, in dem heute das sog. Offene Archiv der Gedenkstätte untergebracht ist, einer Gedenkmauer, einem Treppenpodest, einer archäologischen Fundstelle sowie einer rabbinischen Weisheit als Leuchtschrift finden Besucher*innen vor Ort verschiedene Erinnerungsobjekte und Denkmäler. Schillstraße 25. 11 ‑16 Uhr.

Wolfenbüttel

Brink-Haus: Das Haus wurde 1597 in exponierter Lage errichtet. Im Laufe der Zeit wurde es durch zunehmende Bebauung der Umgebung immer stärker eingebunden und erhielt selbst seit dem späten 19. Jahrhunderts im Hof umfangreiche Hintergebäude, die bis heute Bestand haben. Das Gebäude wurde im Laufe der Zeit den Bedürfnissen seiner Nutzer durch unterschiedlich starke Eingriffe in die Bausubstanz angepasst. Seit dem frühen 19. Jh. war es dann im Besitz der Familie des Stifters. Stadtmarkt 11. 10 – 16.30 Uhr.

Ehem. Hofbeamtenhaus: Das Barockpalais, das zu seiner Bauzeit ab 1736 zu den vornehmsten und aufwändigsten Profanbauten in der „Alten Heinrichstadt“ von Wolfenbüttel zählt, prägt neben dem gegenüberliegenden Rathaus bis heute das historische Erscheinungsbild des Stadtmarktes im Zentrum Wolfenbüttels. Stadtmarkt 15.

Gärtnermuseum Wolfenbüttel: Der Streckhof Neuer Weg 33 befindet sich vor den Toren der alten Residenzstadt Wolfenbüttel. Streckhöfe sind typische, eher kleine Anwesen der Erwerbsgärtner auf schmalen Flurstücken. Die Aneinanderreihung von Wohn‑, Wirtschafts- und Stallgebäude unter einem gemeinsamen Dach, bedingt durch eine entsprechend lang gestreckte Parzellenstruktur, charakterisiert diesen Gebäudetyp. Der o.g. Streckhof ist seit Anfang des 19. Jahrhunderts nachgewiesen. Neuer Weg 33. 11 – 16 Uhr.

Kulturhaus Prinzenpalais: Das Haupthaus wurde 1603 kurz vor der Hauptkirche errichtet. 1733 zog Prinz Carl mit seiner Frau Philippine Charlotte in einen neu errichteten Anbau ein, das Prinzenpalais. 1886 wurde der Saal für die Hochzeit von Emilie Fink mit dem Atomphysiker Julius Elster ausgemalt. Das ist der aktuelle Renovierungsstand. Der Verein TonArt e.V. veranstaltet dort seit 1999 Konzerte und ist seit 2019 Eigentümer. Reichsstraße 1. 10 – 18.30 Uhr.

Lessinghaus: Das im Stil eines spätbarocken französischen Parkschlösschens erbaute Hofbeamtenhaus diente Lessing ab 1777 bis zu seinem Tode 1781 als Wohnhaus, in dem er lebte und arbeitete. Seit 1968 gehört das Lessinghaus zur Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. 1978 wurde es als Museum eröffnet, seit April 2004 ist in den ehemaligen Wohnräumen eine Dauerausstellung zu sehen, die mit dem Blick moderner Museumsdidaktik ein vielschichtiges Porträt von Lessing zeigt. Lessingplatz 2.

Helmstedt

Ehem. Rathaus der Neumark: Das ehemalige Neumark-Rathaus, der sogenannten Löwenbleek, wurde 1748 durch Herzog Carl I. errichtet. An dieser Stelle war wohl ursprünglich die herzogliche Gerichtsstätte der Neumark. Das Haus wurde später Gasthaus mit Rathausfunktion. Über der Eingangstür ist der sog. Löwenbleek angebracht, eine Sandsteinplatte mit Inschrift und herzoglichem Löwen. Braunschweiger Straße 32. 13.30 – 18 Uhr.

Juleum: Hauptgebäude im Renaissancestil von 1592, Gebäude der ehemaligen prot. Universität Helmstedt, gegründet 1576 von Herzog Julius von Braunschweig-Lüneburg. Heute Kreis- und Universitätsmuseum und ehemalige Universitätsbibliothek. Collegienplatz 1. 14 – 17 Uhr.

Kirche und Kloster St. Ludgeri: Gründungsdatum und Gründer des im Osten der Stadt gelegene Benediktiner Kloster und Kirche die für Helmstedts Entstehung von so großer Bedeutung waren, stehen bis heute nicht eindeutig fest. Doch scheint erwiesen, dass es sich im ersten Drittel des 9. Jahrhunderts aus einer Missionsstation entwickelt hat, die um 800 bei dem schon länger bestehenden Dorf Helmonstedi eingerichtet war. Am Ludgerihof 11. 14 – 17 Uhr.

Kloster und Kirche St. Marienberg. Das Augustinerinnen-Kloster wurde 1176 durch den Abt von St. Ludgeri gegründet. Seit 1263 war es auch Pfarrkirche für die vorher entstandene Neumark. Im 19. Jahrhundert erlebte es noch eine späte Blüte unter der Domina von Veltheim, die nicht nur die Gebäude erneuern ließ, sondern auch zwei Schulen, ein Krankenhaus und die noch bestehende Paramentenwerkstatt gründete. Klosterstraße 11. 14 – 17 Uhr.

St. Walpurgis (Schusterkirche). Die Kirche wird um 1160 zum ersten Mal genannt. Ob sie ursprünglich zum Dorf Streplingerode gehörte, ist nicht geklärt. Das Patronat hatte zunächst das St.-Ludgeri-Kloster, seit dem Spätmittelalter die Schustergilde. Die Ausstattung stammt größtenteils aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, datiert sind Altar (1679), Taufständer (1695) und die Brüstung der früheren Querschiff-Emporen (1679 und 1684). Außerdem befinden sich noch zwei spätgotische Schnitzaltäre in der Kirche. Walpurgisstraße 14 – 17 Uhr.

Stadtbefestigung Helmstedt: Nach 1200 entstandene Stadtbefestigung der Stadt Helmstedt : Mauer/Wall und Landwehr; Eine Reaktion der Bürger nach der Zerstörung Helmstedts, Sylvester 1199. An festen Punkten in der Stadt werden entsprechende Erklärungen durch die Gästeführung des Stadt Helmstedt, zu den o.g. Zeiten, abgegeben: Langer Steinweg Nr. 2; Langer Steinweg 17 + 19; Langer Wall 2; Kleiner Wall 18; Neumärkerstraße 23. Altstadt. 14 – 17 Uhr.

Stadtkirche St. Stephani: Der heutige Bau – eine dreischiffige gotische Halle – wurde Ende des 13./Anfang 14. Jahrhunderts erbaut und Anfang des 15. Jahrhunderts erneuert. Im Zuge der umfassenden Renovierung 1903/06 wurde die Kirche neu ausgemalt und die Seitenemporen wurden ersetzt. Die übrige Ausstattung stammt vom Ende des 16. Jahrhunderts und weist neben der reich dekorierten 1596 gestifteten Kanzel und der Taufe von 1590 bemerkenswerte, zum Teil sehr üppige Epitaphien von Professoren der Helmstedter Universität auf. Großer Kirchhof. 14–17 Uhr.

Braunschweiger Land

Fundstelle Schöninger Speere: Das Forschungsmuseum Schöningen verbindet auf einzigartige Weise das spannende Erlebnis Altsteinzeit mit archäologischer Spitzenforschung in einem innovativen Ausstellungskonzept. Die Besucherinnen und Besucher können die Schöninger Speere in unmittelbarer Nähe zum Fundort bestaunen, dort, wo sie vor circa 300.000 Jahren zurückgelassen und 1994 gefunden wurden – und wo noch heute Grabungen stattfinden. Schöningen, Paläon 1. 10–17 Uhr.

Holländer Windmühle Wendhausen. Wahrscheinlich einzige funktionsfähige fünfflügelige Holländer-Windmühle auf dem europäischen Kontinent. 1837 erbaut. Sie besitzt voll funktionsfähige, drehende Flügel und wurde 2014/15 saniert. 2021 wurde das Oberlager in der Kappe erneuert und ein Lastenaufzug nach historischem Vorbild eingebaut. Hauptstraße 3. 10–17 Uhr.

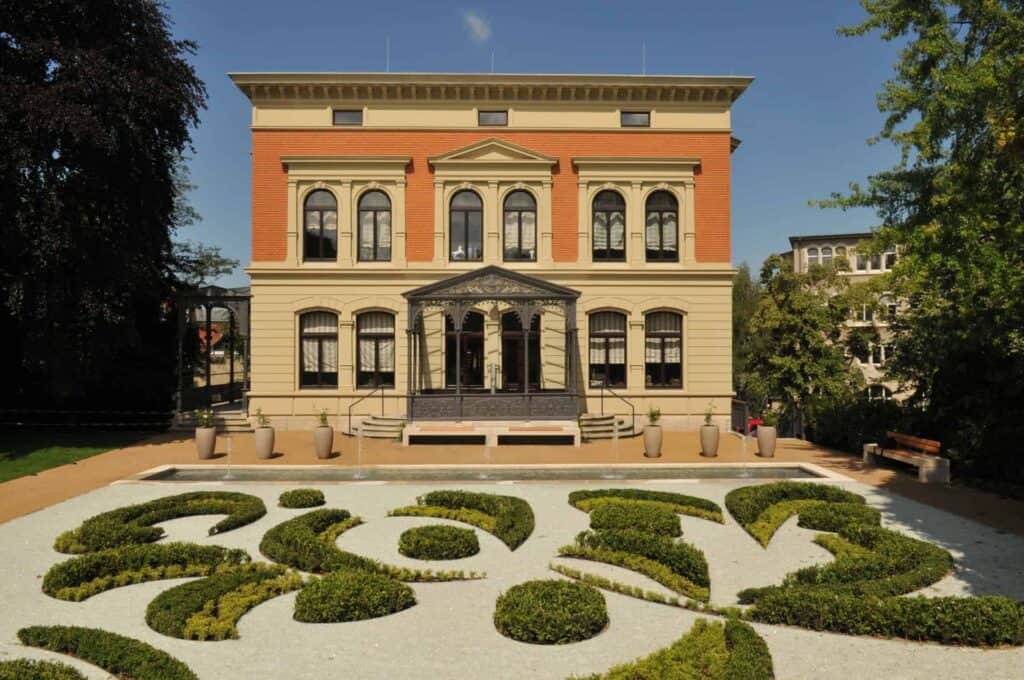

Barockpalais Blankenburg. Baujahr 1783 mit Rokoko-Elementen, Erbauer wahrscheinlich Johann Tobias Röbber (Kaufmann in Blankenburg). Innenhof mit sog. Gesindehaus aus selbigem Baujahr. Originale Treppe, zwei verzierte Kamin-Konchen und alle Türen erhalten. Im ersten Obergeschoss zwei originale Stuckdecken erhalten. Eingangstür (eingelagert), Hinterhoftor und eiserne sogenannte Fetzentür aus dem Baujahr ebenfalls erhalten. Markt 4. 9 – 17 Uhr.

Scheepers’ Haus Königslutter: Die barocke Hofanlage befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Kaiserdom Königslutter. Das Wohnhaus (massives EG, Fachwerk im OG) wurde im frühen 18.Jh errichtet. Um 1900 wurden die straßenseitigen Fassaden verputzt und mit zeitgenössischem Dekor versehen. Zeitgleich entstand ein Laden, dessen originale Ausstattung (gestaltete Kacheln & Holzkassettendecke) unverändert erhalten ist. Um das Scheepers’ Haus für die Zukunft zu sichern, übernahm es die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in ihr Eigentum. Königslutter, Schöppenstedter Straße 24. 11 – 17 Uhr.