Archäologische Hinweistafeln der Arbeitsgruppe Heimatpfleger der Braunschweigischen Landschaft weisen auf Siedlungen, Ringwälle, Landwehren oder Burgen hin.

Die Arbeitsgruppe Heimatpfleger der Braunschweigischen Landschaft feiert ein Jubiläum. Die Informationstafel zum „Schwedendamm“ in Wolfenbüttel ist bereits die 25., die seit der Premiere im Jahr 1995 aufgestellt wurde. Es ist schon eine kleine Erfolgsgeschichte, denn damit sind willkommene Einladungen zu kleineren Ausflügen in die Region verbunden. Wer weiß denn schon, wo im Braunschweig des Mittelalters die Hinrichtungen stattfanden? Oder, was der Thieplatz in Räbke bedeutet. Auf den gestalteten Hinweistafeln wird an jedem Ort mit Texten, Fotos und Grafiken Licht ins Dunkel gebracht.

„Unsere archäologischen Hinweistafeln weisen auf besondere regionalgeschichtliche Orte hin, die Passanten nicht so ohne weiteres entdecken können. Deswegen halten wir es kulturhistorisch für wichtig, sie kenntlich zu machen und zu erläutern. Alle Tafeln stehen an Rad- oder Wanderwegen und sind gut sichtbar angebracht. Wir könnten mehr Denkmale ausweisen, aber das ist eine Frage der Finanzierung“, sagt Harald Schraepler, Sprecher der AG Heimatpfleger. Das einzige, was manchmal nervt, ist purer Vandalismus. So eine Tafel kostet mit Rahmen um die 2.000 Euro, die jeweils die Braunschweigische Landschaft aufgebracht hat. Da ärgert es schon, wenn mal wieder eine überflüssigerweise mit Farbe beschmiert wurde.

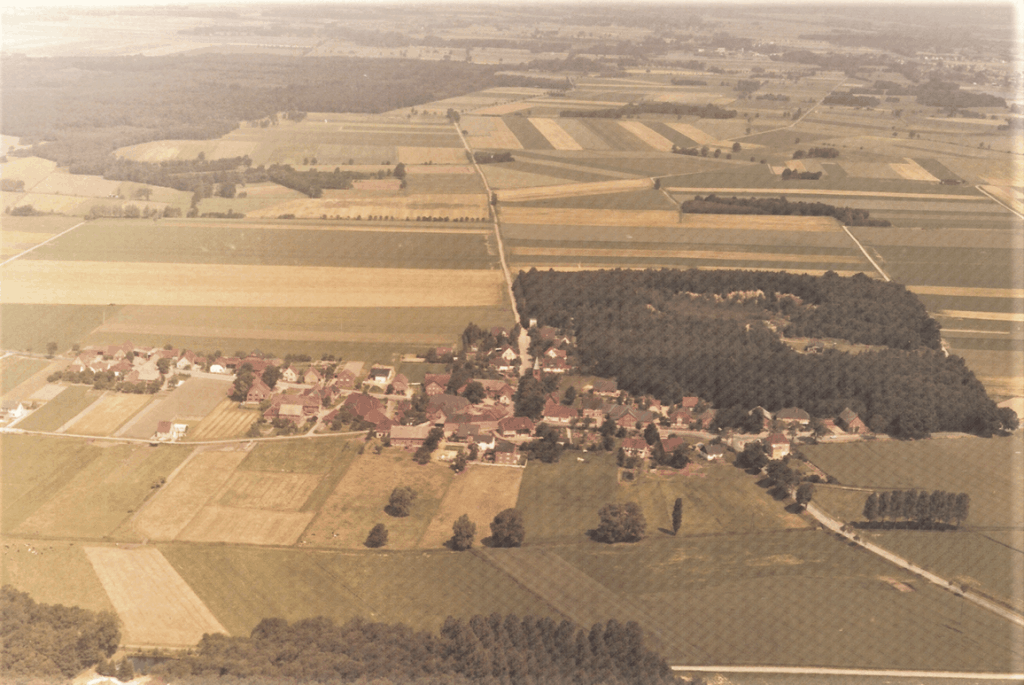

Gemeinsam mit Rudolf Zehfuß (Heimatpfleger Stöckheim), Horst Kurzeia (Heimatpfleger Leiferde) und Landwirt Thorben Uchtmann enthüllte er die die blütenweiße Tafel, die auf die noch sichtbaren Reste des „Schwedendamms“ hinweist (Standort: nordwestlich der Siedlung Wolfenbüttel Schiefer Berg, am Radweg von Wolfenbüttel nach Braunschweig). Den Text der Tafel hat Rudolf Zehfuß in Zusammenarbeit mit dem Wolfenbütteler Festungsforscher Dieter Kertscher erarbeitet.

Und da heißt es: Die Region war besonders von den Kriegsereignissen des Dreißigjährigen Krieges betroffen. Unter der Regentschaft von Friedrich Ulrich wurde 1627 die Feste Wolfenbüttel durch die kaiserlichen Truppen und der Katholischen Liga unter Generalwachtmeister von Pappenheim belagert. Die Feste Wolfenbüttel war seinerzeit eine der stärksten Befestigungsanlagen in Europa. Der Plan war, sie nicht mit üblichen militärischen Mitteln einzunehmen sondern sie durch Aufstauen der Oker unter Wasser zu setzen und so zur Aufgabe zu zwingen.

Schließlich stand das Wasser in Wolfenbüttel etwa 1,6 Meter hoch. Die Belagerten hatten mit 2480 Schüssen versucht, den Dammbau zu verhindern oder zu zerstören, trafen aber nur mit zwei Kugeln. In der Stadt herrschten chaotische Zustände. Am 19. Dezember 1627 gaben die Belagerten auf. Von 1640 an wollte der welfische Herzog August zusammen mit Herzog Georg von Lüneburg, den Schweden, Weimarern und Hessen die Feste Wolfenbüttel zurückerobern. Um das Stauwasser besser regulieren zu können, wurden drei Schleusen eingebaut. Das Stauwasser stand am Rathaus etwa 2,60 Meter und damit einen Meter höher als 1627. Der „Stausee” reichte bis Halchter. Im August 1642 gaben die Belagerer nach zehn Monaten Belagerung auf und zogen ab. 2000 Mann blieben zurück, um den Damm zu öffnen. Danach stand das Hochwasser in Braunschweig über einen Meter hoch auf dem Hagenmarkt, es floss aber innerhalb einer Nacht ab.

Und hier noch die Antworten auf die im ersten Absatz gestellten Fragen:

Wo fanden im Braunschweig des Mittelalters die Hinrichtungen statt? Am westlichen Rand des Lechlumer Holzes verlief die alte Heerstraße, die von Wolfenbüttel kommend über Stöckheim und Melverode nach Braunschweig führte. Auf einer Kuppe über der Oker liegt hier die um 1600 erstmals historisch erwähnte Hauptrichtstätte des alten Fürstentums. Bis zu ihrer Verlegung auf den Wendesser Berg 1759 wurden dort die meisten Hinrichtungen der fürstlichen Rechtsprechung vollzogen. Auf Karten aus der Zeit um 1600 wird die Richtstätte zumeist mit einem großen Vierpfostengalgen und zwei kleineren Dreipfostengalgen sowie Richtpfählen und Rädern wiedergegeben. Die großen Galgen waren erforderlich, weil man die Leichname der Delinquenten in der Regel bis zu ihrer Verwesung zur Abschreckung hängen ließ.

Was ist der Thieplatz in Räbke? Die im Mittelalter entstandenen Thieplätze waren Versammlungsorte der Bauerngemeinde, Stätten der dörflichen Rechtspflege und Festplatz. Bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts hatten die meisten Dörfer des Braunschweiger Landes einen Thieplatz. Der von Kastanien gesäumte Thieplatz von Räbke, ist der Einzige im Braunschweiger Land, der in seiner vollen Größe erhalten geblieben ist. Er liegt auf einer Hochfläche am Nordrand des Dorfes und misst annähernd 70 x 70 Meter. Die ältesten Funde vom Räbker Thieplatz sind mehrere steinerne Äxte und Beile aus der Zeit um 4000 bis 3000 vor Chr. Sie belegen, dass die Gegend am Hang des Elms schon in der Jungsteinzeit besiedelt war.

Spinnwirtel und Gefäßscherben zeugen von der mittelalterlichen Nutzung des Platzes. Ob der Hügel mit den Linden auf einen vorgeschichtlichen Grabhügel zurückgeht, kann nur eine Ausgrabung klären.

Die Geschichten zu den meisten der archäologischen Denkmale mit Hinweistafel finden sich auf der Internetseite https://denkmalpflege.braunschweigischelandschaft.de/index.php?id=125

Liste archäologischer Baudenkmale

1995: Hügelgräber bei Adenstedt, Landkreis Peine

1996: Wüstung Klein Freden, Stadt Salzgitter

1997: Hünenburg bei Watenstedt„ Landkreis Helmstedt

1998: Gerichtsstätte im Lechlumer Holz, Stadt Braunschweig

2000: Grabanlage in Remlingen, Landkreis Wolfenbüttel; Tumulus in Evessen, Landkreis Wolfenbüttel

2001: Frühmittelalterliche Burganlage Steterburg, Stadt Salzgitter

2002: Großsteingräber Lübbensteine, Stadt Helmstedt; Mittelalterliche Hofanlage bei Flechtorf, Gemeinde Lehre, Landkreis Peine

2003: Schlossanlage Fallersleben, Stadt Wolfsburg

2005: Asseburg, Landkreis Wolfenbüttel; Mittelalterliche Burganlage Asseburg, Landkreis Wolfenbüttel; Pfalz Werla bei Schladen, Landkreis Wolfenbüttel; Frühmittelalterliches Gräberfeld Werlaburgdorf, Landkreis Wolfenbüttel; Borwall bei Querum, Stadt Braunschweig

2009: Naturdenkmal Salzgraben Salzdahlum, , Landkreis Wolfenbüttel

2010: Wasserburg Vöhrum, , Landkreis Peine

2011: Meer bei Meerdorf, , Landkreis Peine; Mammut- und Rentierjäger in Salzgitter, Stadt Salzgitter

2014: Die Ölper Mühle, Stadt Braunschweig; Haltestelle Leiferde, Stadt Braunschweig

2015: Thieplatz in Räbke, , Landkreis Helmstedt

2016: Mahnort Muna (Alte Munitionsfabrik) Lehre, Landkreis Helmstedt; Thieder Lindenberg, Stadt Salzgitter

2018: Schwedendamm, L, Landkreis Wolfenbüttel