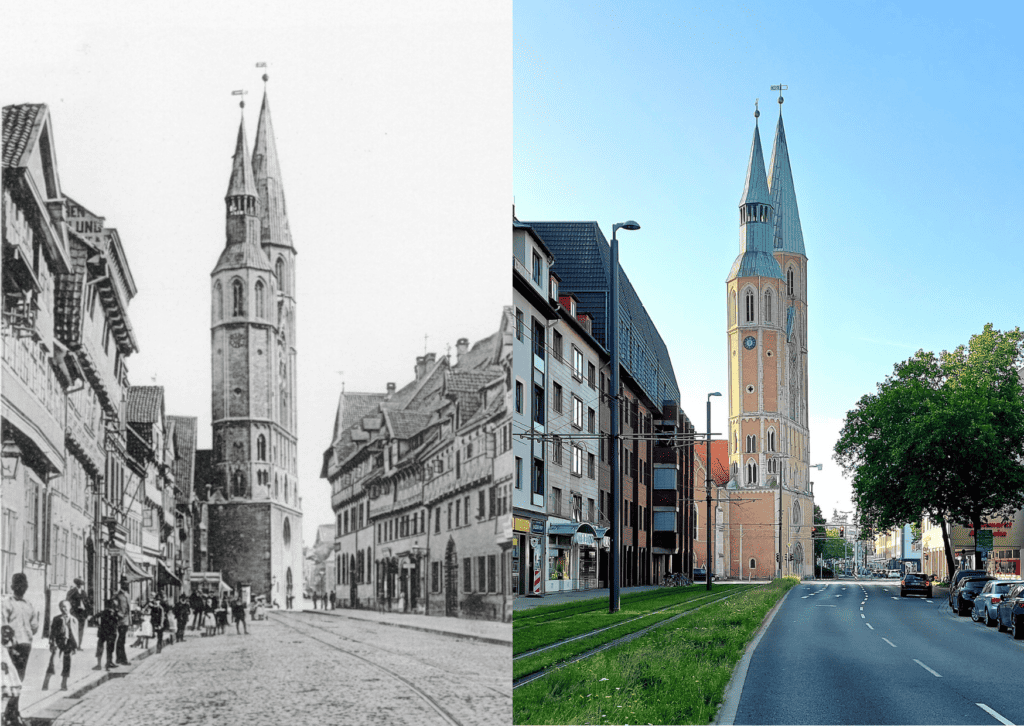

Verschwundene Kostbarkeiten, Teil 26: Nach dem Krieg entstanden am Bohlweg Baulichkeiten von einer erlesenen Einfallslosigkeit.

Der Bohlweg ist einer der prägenden Straßenzüge in der Innenstadt Braunschweigs. Als vielfrequentierte Verkehrsachse führt er die Bundesstraße 4 durch das Stadtzentrum. Hinzu kommt eine wichtige Straßenbahnlinie, die die südlichen mit den nördlichen Stadtteilen verbindet. Sie wurde 1893 als Pferdebahnstrecke eingeweiht und schon 1897 elektrifiziert. Die Geschichte dieser Straße und ihrer Bauten ist so vielfältig, so dass in diesem Beitrag lediglich ein geraffter Überblick gegeben werden kann.

Schon im Rahmen der Gründung des Weichbildes Hagen durch Heinrich den Löwen in den Jahren um 1160 gehörte der Bohlweg zur prägenden Nord-Süd-Achse dieser Teilstadt. Er verband das Weichbild Altewiek über das einstige Redingertor (südlich des späteren Schlosses) mit dem Hagenmarkt und war damit Teil des alten Fernverkehrsweges vom Harz über Braunschweig und Lüneburg nach Hamburg. Der Name des bereits 1239 als „bollewech“ erstmals erwähnten Straßenzuges ist leicht erklärt: Der Fahrdamm war anfangs über einer Gründung aus Holzpfählen mit Bohlen belegt. Der Bohlweg verläuft in einem tiefliegenden Bereich der einstigen Okerniederung – der innerstädtische Flusslauf lag gleich hinter den westlichen Grundstücken dieser Straße. Überschwemmungen waren keine Seltenheit.

Der Graue Hof

Im nördlichen Blickpunkt des Bohlweges steht bis heute die Katharinenkirche. In früheren Jahrhunderten konnte man anhand der Bebauung deutlich die soziale Struktur der Bewohner erkennen. Im Norden standen in der Nähe des Hagenmarktes – dem wirtschaftlichen Zentrum des Weichbildes – die Häuser der vermögenden und einflussreichen Familien dieser Teilstadt. Sie hatten es nicht weit zum Hagenrathaus, das sich vor der Katharinenkirche erhob und mit seinem Südgiebel in der Blickachse des Bohlweges stand. Der mittlere und südöstliche Teil des Bohlweges zeigte eine Besonderheit: Es existierten große Hofstellen, so der Drostenhof, Steinhof, Langer Hof und schließlich der ehemalige Templerhof sowie der Graue Hof. Letzterer war Stadthof des Zisterzienserklosters Riddagshausen und schließlich Standort des Residenzschlosses.

Auf dem Drostenhof entstand seit 1307 ein Dominikanerkloster. Die faszinierende Geschichte des einstigen Paulinerklosters endete in den Jahren um 1900 mit dem Abbruch für ein noch heute bestehendes großes Verwaltungsgebäude im Stil der Neugotik. Die südwestliche Häuserzeile gegenüber der Residenz war eher kleinteilig parzelliert und von Fachwerk-Bürgerhäusern gekennzeichnet.

Zu den Patrizierhäusern aus dem 16. Jahrhundert gehörten der Steinbau Bohlweg 48 mit seinen noch spätgotisch anmutenden Vorhangbogenfenstern und das stattliche Haus Nr. 54 mit massivem Erd- und Obergeschoss sowie Fachwerkstock und steilem Satteldach. Beide Häuser wurden in der Barockzeit umgebaut, so erhielt Bohlweg 54 sein mächtiges Zwerchhaus mit geschweiftem Giebel.

Opernhaus am Hagenmarkt

In der Epoche des Barocks erfuhr der Bohlweg einen tiefgreifenden Wandel. Nach der Eroberung Braunschweigs durch herzogliche Truppen im Jahr 1671 gingen die großen Hofgrundstücke teilweise in landesherrlichen Besitz über. Der einstige Graue Hof erfuhr anfangs eine Umnutzung als Nebenresidenz, bis dort 1717 mit dem Bau eines großen Residenzschlosses begonnen wurde. Bereits 1690 war am Hagenmarkt das Opernhaus eröffnet worden. Nun etablierte sich der Bohlweg als „Achse des Hofes“. Im ehemaligen Paulinerkloster entstand das herzogliche Zeughaus, wozu der gotische Chor der ehemaligen Klosterkirche mit einer barocken Giebelfront umkleidet wurde.

Räume für Kunstsammlungen

Ab 1763 wurden dort unter Herzog Karl I. Räume für die fürstlichen Kunstsammlungen eingerichtet, woraus das Herzogliche Museum hervorging – Vorläufer des heutigen Herzog Anton Ulrich-Museums. Karl I. gründete 1745 auch das Collegium Carolinum, aus dem sich die heutige Technische Universität entwickelte. Erste Heimstatt dieser Bildungseinrichtung war eines der großen Bürgerhäuser im Nordteil des Bohlweges (Nr. 40), das für seine neue Nutzung umgebaut wurde und ein wundervolles Rokoko-Treppenhaus erhielt. Es beherbergte das Collegium (von 1862 an: Polytechnische Schule) bis zu seinem Umzug in den Neubau an der Pockelsstraße im Jahr 1877. Übrigens diente das bereits erwähnte Bürgerhaus Bohlweg 48 vorübergehend als „Speisehaus des Collegiums Carolinum“ – es war somit die Mensa der Hochschule. Zu den genannten landesherrlichen Bauten gehörte auch das barocke Kavalierhaus Bohlweg 38/Ecke Hagenscharrn, welches als Wohnbau für Hofstaat und Gäste diente.

Neben den landesherrlichen Bauten entfaltete sich im 18. Jahrhundert am Bohlweg auch eine rege private Bautätigkeit. Der Nordabschnitt der Straße gerierte zum beliebten Wohnort für höher gestellte Persönlichkeiten und Hofbeamte. Die Entwürfe der beiden bedeutendsten und unmittelbar benachbarten Barockhäuser schufen 1720 Landbaumeister Hermann Korb (Bohlweg 52, 1720, Bauherr: Küchenmeister Schrader) und Hofbaumeister Georg Christoph Sturm (Bohlweg 51, 1757, Bauherr: Kammerfourier Wittmann). Die barocken Fachwerkhäuser Bohlweg 26 bis 29 aus der Zeit um 1760 zeigten mit ihren Putzfassaden die Absicht des damaligen Städtebaus zur Schaffung einheitlicher Straßenbilder (heute Standort des modernen Rathauses).

Schlossneubau nach Brand

Mit dem Palais Bohlweg 37 barg der Bohlweg auch ein hochrangiges Zeugnis für den Frühklassizismus. Das 1797/98 für den Kaufmann Graff errichtete Haus ging 1805 zu der Familie von Veltheim über und wurde 1888 für den Durchbruch Dankwardstraße abgebrochen. Als Baumeister gilt Christian Gottlob Langwagen. Ein Hauptwerk des Spätklassizismus war schließlich der Neubau des Residenzschlosses nach Plänen Carl Theodor Ottmers. Vorausgegangen war der durch den Aufstand gegen den unbeliebten Herzog Karl II. entfachte Brand des Grauen Hofes im September 1830. Das Schicksal dieser Residenz ist ein eigenes Kapitel …

Dem Bauboom der Gründerjahre fiel im späten 19. Jahrhundert ein großer Teil der älteren Bausubstanz zum Opfer. Gerade in der Umgebung des herzoglichen Regierungssitzes wollten die zu Geld gekommenen Geschäftsleute mit aufwendigen Fassaden imponieren. Trotzdem hatten sich auch gegenüber dem Schloss bis in den Zweiten Weltkrieg einige bescheidene Fachwerkhäuser erhalten.

Nach Bombenangriffen und Wiederaufbau hat sich das Erscheinungsbild des Bohlwegs vollständig verändert. Überwiegend entstanden Baulichkeiten von einer erlesenen Einfallslosigkeit. Ein großes Politikum war der Umgang mit der Schlossruine: Ihr Abbruch im Jahr 1960 und der teilweise Wiederaufbau im Rahmen eines großen Einkaufszentrums (2005–2007) erhitzten die Gemüter.

Elmar Arnhold ist Bauhistoriker (Gebautes Erbe) und Stadtteilheimatpfleger. Auf Instagram @elmararnhold veröffentlicht er regemäßig Beiträge zu historischen Bauten in Braunschweig.