Objekt des Monats, Folge 21: Eine Schreibkommode aus Deutschlands berühmtester Lackwarenmanufaktur.

Im Zuge der Bestrebungen Herzog Carl I., Braunschweig zu einem Zentrum von Kunst, Kultur und Wissenschaft zu entwickeln, kam es 1763 zur Gründung der berühmten Lackwarenmanufaktur Stobwasser. Bis ins 19. Jahrhundert fand sie weit über die Grenzen der Stadt hinaus große Anerkennung.

Das Spektrum Stobwasserscher Lackwaren, das vor allem die begehrten Schnupftabak- und Tabakdosen, Zigarrenetuis, Schatullen und Tabletts umfasste, wurde seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert durch kunstvoll bemalte, elegante Möbel erweitert, wie beispielsweise diese um 1795 gefertigte Schreibkommode. Als Einrichtungsgegenstände „deluxe“ fanden solche Möbel ihren Weg in mehrere Herrscherhäuser.

Repräsentative Möbel – nicht für jedermann

Die aufwendig hergestellten Lackmöbel stießen beim wohlhabenden Bürgerturm, aber auch bei höfischem Klientel im In- und Ausland auf rege Nachfrage. Welcher Erfolg ihnen beschieden war, veranschaulichen eine große Anzahl reich bemalter Einrichtungsgegenstände, die unter Friedrich Wilhelm II. und Friedrich Wilhelm III. vom preußischen Königshaus angekauft wurden. Auch der herzogliche Hof in Weimar erwarb mehrere Repräsentationsmöbel.

Wie umfangreich die Aufträge allein für den Braunschweiger Hof waren, ist einer Inventarliste der Möbelkammer zu entnehmen: über 100 mit Lackmalerei versehene Gebrauchsgegenstände und Möbel der Manufaktur werden dort aufgeführt.

Klassizistische Möbel dieser Art gingen oftmals auf Entwürfe von Architekten wie Peter Josef Krahe und Karl Friedrich Schinkel sowie des Bildhauers Franz Ludwig Catel und anderer namhafter Künstler zurück. Ihre Fertigung erfolgte sowohl in der Braunschweiger Manufaktur als auch in der 1773 gegründeten Zweigniederlassung in Berlin.

Möbelkunst und Lackmalerei im späten 18. Jahrhundert

Die 1,40 cm große Schreibkommode repräsentiert diesen Möbeltyp gerade beispielhaft. Sie wurde aus verschiedenen Hölzern gearbeitet und mit Metallbeschlägen versehen. Der kastenförmige Unterbau steht auf vier Füßen und ist durch Schubladen gegliedert, die mit vergoldeten floralen Motiven verziert sind. Zwischen Unterbau und zurückgesetztem Aufsatz ist eine herausziehbare Schreibklappe eingelassen.

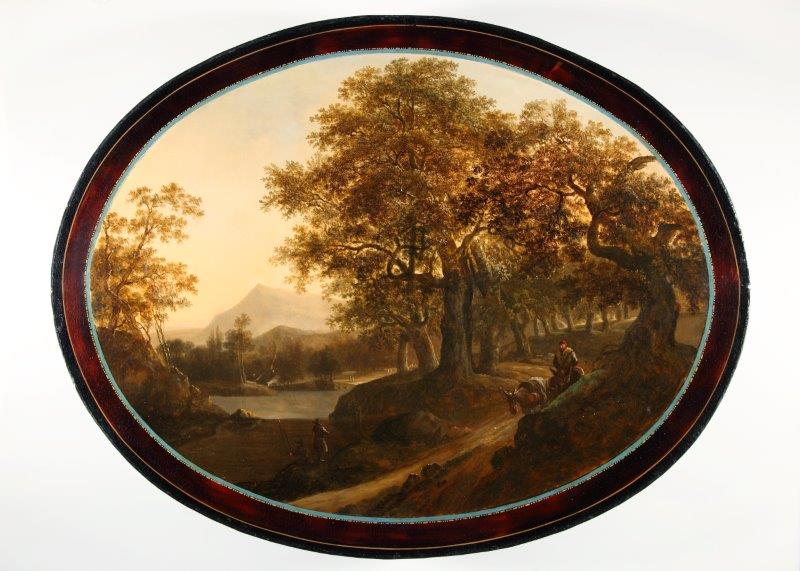

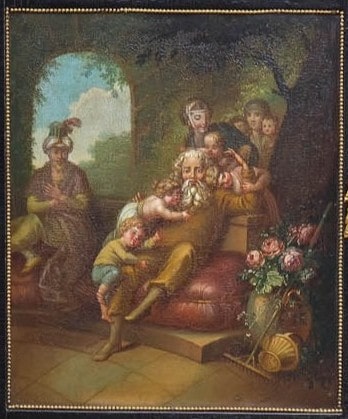

Den Mehrfunktionscharakter des Möbels vervollständigt der Aufsatz mit drei weiteren kleinen Schubladen sowie zwei Türflügeln, in die gerahmte Bildplatten eingesetzt sind. Sie zeigen Reproduktion nach Zeichnungen des populären hannoverschen Hofmalers Johann Heinrich Ramberg (1763 – 1840).

Auf der linken Seite ist eine idyllische Familienszene zu sehen (Abb. 2), während rechts eine Darstellung der drei Grazien, die tanzend einen Blumenkorb mit dem Liebesgott Amor in den Höhe halten, wiedergegeben ist (Abb. 3). Der allseitig gemalte Dekor aus Blüten‑, Schleifen- und Blattornamenten sowie ein durch Rosen und Ranken schwebender geflügelter Putto (Abb. 4) befindet sich auf einer mit auf einer mit dunkelbrauner Lackfassung aufgebrachten Grundierung.

Neben der Schreibkommode, die im Jahr 2005 von der Richard Borek Stiftung im Kunsthandelerworben wurde, befinden sich nahezu identische Stücke im Städtischen Museum Braunschweig, in der Hessischen Hausstiftung sowie im Museum Schloss Fasanerie in Eichzell bei Fulda.

Stobwasser heute

Die Frage, inwieweit sich die Produktion Stobwassers mit der gegenwärtigen Kunst und Kultur verknüpfen lässt, steht im Mittelpunkt der ab Mitte November beginnenden Veranstaltungsreihe „Stobwasser. Ganz schön gelackt“ im Städtischen Museum Braunschweig. Der Eintritt ist kostenlos.