75 Jahre Kriegsende, Folge 2: Schnell traten Befehl und Gehorsamsanspruch der Besatzungsmacht gegenüber den gemeinsamen getragenen liberal-demokratischen Wertvorstellungen zurück.

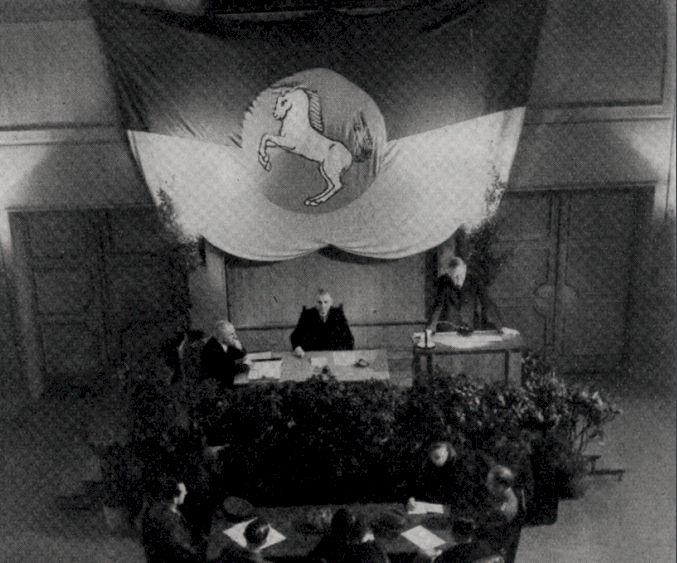

Im Zuge des politischen Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg wurden erste beratende Organe von der britischen Besatzungsmacht zugelassen. Ein Beispiel war der Landesrat, der den „Auftakt der demokratischen Selbsterwaltung im Lande Braunschweig“ darstellte. Er hatte sich am 8. Januar 1946 konstituiert und seine Aufgabe sollte sein, „ohne Rücksicht auf politische Parteien, Klassengegensätze und berufliche Unterschiede als beratende und mitverantwortliche Körperschaft mit der Braunschweigischen Staatsregierung zusammenzuarbeiten am Aufbau eines gesunden demokratischen Gemeinwesens, bis die Bevölkerung Braunschweigs sich in freier, gleicher und geheimer Wahl ihre Vertretung bei der Lenkung der Geschicke des Landes selbst geben kann“, schrieb die Braunschweiger Zeitung (BZ) am 11. Januar 1946.

Vor 75 Jahren endeten der Zweite Weltkrieg und damit auch das faschistische Terrorregime der Nationalsozialisten. Die Alliierten hatten Deutschland befreit, in Braunschweig waren die Amerikaner bereits am 12. April 1945 einmarschiert. An dieses Ereignis erinnerte „Der Löwe – das Portal für das Braunschweigische“ ausführlich (www.der-loewe.info/12-april-1945-der-tag-der-befreiung). In dieser Serie „Braunschweigische Geschichte(n) Spezial: 75 Jahre Kriegsende“ geht es um die Zeit danach, um den demokratischen Neuanfang.

Aus allen Kreisen der Bevölkerung

Die Mitglieder des Landesrats waren u.a. vom Staatsministerium nach Aufforderung durch das für das Land Braunschweig zuständigen Military Government Detachement, (Group Captain Hicks) vorgeschlagen worden und zwar – wie vorgeschrieben – aus allen Kreisen der Bevölkerung. Ministerpräsident Schlebusch hatte deshalb am 19. Oktober 1945 die drei damals im Lande „identifizierbaren Parteien“ (SPD, KPD und den Demokratischen Block/Liberale) aufgefordert, aus dem Kreis ihrer Mitglieder fünf Vorschläge zu machen, möglichst aus verschiedenen Berufen und unter Berücksichtigung jeweils einer Frau. Schließlich meldete sich auch die CDU mit der Forderung, „bei der Bildung dieser Körperschaft“ beteiligt zu werden und wurde noch berücksichtigt. Die CDU entwickelte sich dann rasch zur führenden Partei innerhalb des bürgerlichen Lagers. Die Militärregierung vertraute aber den politischen Parteien noch keineswegs die Rolle des einzigen Partners an, vielmehr wurden ebenfalls die Wirtschaftskammer und die Gewerkschaften um fünf Vorschläge aus Wirtschaft, Handel und Handwerk gebeten. Hinzu kamen je ein Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirche sowie ein Mitglied der Sozialistischen Arbeiterjugend als Jugendvertreter. 22 Mitglieder hatte die Liste von Hubert Schlebusch schließlich verzeichnet, die den Landesrat bei seiner konstituierenden Sitzung am 8. Januar 1946 ausmachte.

Alterspräsident Ernst Will (Präsident der Anwaltskammer) wies bei seiner Eröffnungsansprache „auf die Bedeutung des Augenblicks hin, in dem eine neue, wahre Demokratie in Braunschweig beginne. Wahrheit, Gerechtigkeit und Glauben an den Wiederaufstieg des deutschen Volkes seien die Wegweiser, nach denen gearbeitet werden müsse“, hieß es in der BZ.

1946 wird der Landtag genehmigt

Die Militärregierung genehmigte Anfang 1946 die Bildung eines Braunschweigischen Landtags. Mit der ersten ordentlichen Landtagssitzung am 21. Februar 1946 begann in den wiedererrichteten Verfassungsorganen das Bemühen, einen „Weg aus Chaos und Not“ zu finden. Tatsächlich gelang es den unermüdlich tätigen Mitgliedern dieses ersten demokratisch verfassten Nachkriegslandtags, entscheidend die Weichen für die Zukunft zu stellen, auch wenn der parlamentarischen und politischen Eigenständigkeit des Landes Braunschweig keine lange Dauer mehr vergönnt war. Den Vorsitz im neuen „ernannten“ Landtag führte bis zum 7. Mai 1946 Hubert Schlebusch. Ihm folgten bis zum 26. Juni 1946 Alfred Kubel und schließlich bis zur Auflösung des Landtags am 23. November 1946 Wilhelm Rieke.

Die Arbeit war nicht leicht zu bewältigen, nicht zuletzt aufgrund der massiven Einflussnahme der britischen Militärregierung. So berichtete die Braunschweiger Zeitung am 23. Februar 1946 über eine Rede des Vertreters der Militärregierung, Major Furminger, vor dem Braunschweigischen Landtag, der parteipolitische Interessen anprangerte und die Arbeit ausschließlich für die Braunschweiger Bevölkerung einforderte. „Major Furminger machte darauf aufmerksam, dass die Militärregierung Mitglieder des Landtages entlassen und neue ernennen können“, schrieb die BZ. Gegen derartige Vorwürfe verwahrte sich der Landtag in einer Resolution entschieden. Sein Sprecher, Alfred Kubel, betonte, dass der Landtag bereits eine Fülle praktischer Arbeit geleistet habe. Seit dem 7. Mai 1946 war Kubel Braunschweigischer Ministerpräsident.

Affront gegen den Landtag

Einige Wochen später erlebte er einen ähnlichen Affront, als der Landtag die Verantwortung für die Gesundheit und Moral einer weiteren, 65.000 Menschen zählenden Flüchtlingswelle ablehnte, nachdem bereits 100.000 Vertriebene zu Jahresanfang eingeströmt waren. Die Militärregierung wies diese Resolution als verantwortungslos entschieden zurück. Sie vermutete ein Komplott zwischen den Vertretern der zerbombten und notleidenden Stadt Braunschweig und dem Landtag, dem auch neben dem Oberbürgermeister mehrere städtische Vertreter angehörten. Die Militärregierung sah politische Gruppen am Werk, die angesichts der bevorstehenden Gemeinde- und Kreiswahlen die öffentliche Meinung anheizten, im Gegensatz zu den „sehr humanen Ansichten“ der breiten Öffentlichkeit! Auch gegen diese Kritik verwahrte sich der Landtag ausdrücklich und fand in der Presse tatkräftige Unterstützung, so dass Group Captain Hicks die Angelegenheit letztlich nicht weiter verfolgte.

Allerdings darf man aus diesen Beispielen nicht auf ein allzu gespanntes Verhältnis zwischen Militärregierung, Landtag und Stadtvertretung schließen. Längst griffen die Vorstellungen der „indirect rule“ mit der doppelten Aufgabe der Umerziehung und des demokratischen Neuanfangs. Je länger, desto deutlicher traten Befehl und Gehorsamsanspruch der Besatzungsmacht gegenüber den gemeinsamen getragenen liberal-demokratischen Wertvorstellungen zurück, sozusagen täglich durch die Presse an eine breite Öffentlichkeit vermittelt.

Freie Wahlen zum Stadtrat

Diese Veränderung galt auch für das Verhältnis zur Stadtvertretung der Landeshauptstadt. Die ersten von der Militärregierung ernannten Ratsherren hatten die verordnete „Verfassung“ der Stadt (nach englischem Vorbild) am 12. Juli 1946 angenommen, die einen Oberstadtdirektor als Chef der Verwaltung neben dem Oberbürgermeister als Vorsitzendem des Rates vorsah (Zweigleisigkeit). Erster Oberstadtdirektor wurde Erich Walter Lotz, Oberbürgermeister war Dr. Ernst Böhme, dem 1949 Otto Bennemann im Amt folgte. Die ersten demokratischen Wahlen zur Stadtvertretung fanden im Rahmen der Kreiswahlen am 13. Oktober 1946 statt.

Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung an der TU Braunschweig.