Die Initiative 1995 scheiterte, weil Politik und Denkmalpflege in Hannover kein Interesse an einer Strahlkrafterhöhung Braunschweigs hatten.

Betrachtet man mittelalterliche Stadtensembles, die als herausgehobene Beispiele kulturellen Erbes gewürdigt werden, so zählt Braunschweig spontan empfunden sicherlich nicht in den Kandidatenkreis. Dazu bedarf es zunächst der Erinnerung und des historischen Rückblicks, um eine Bedeutungserhöhung nachvollziehen zu können. Dabei geht es nicht um nostalgisch verklärte Träumereien aus der Provinz, sondern um historische Fakten zur Entwicklung einer wirkungsmächtigen Stadt seit dem Mittelalter.

Prototyp fürstlichen Residenzbildung

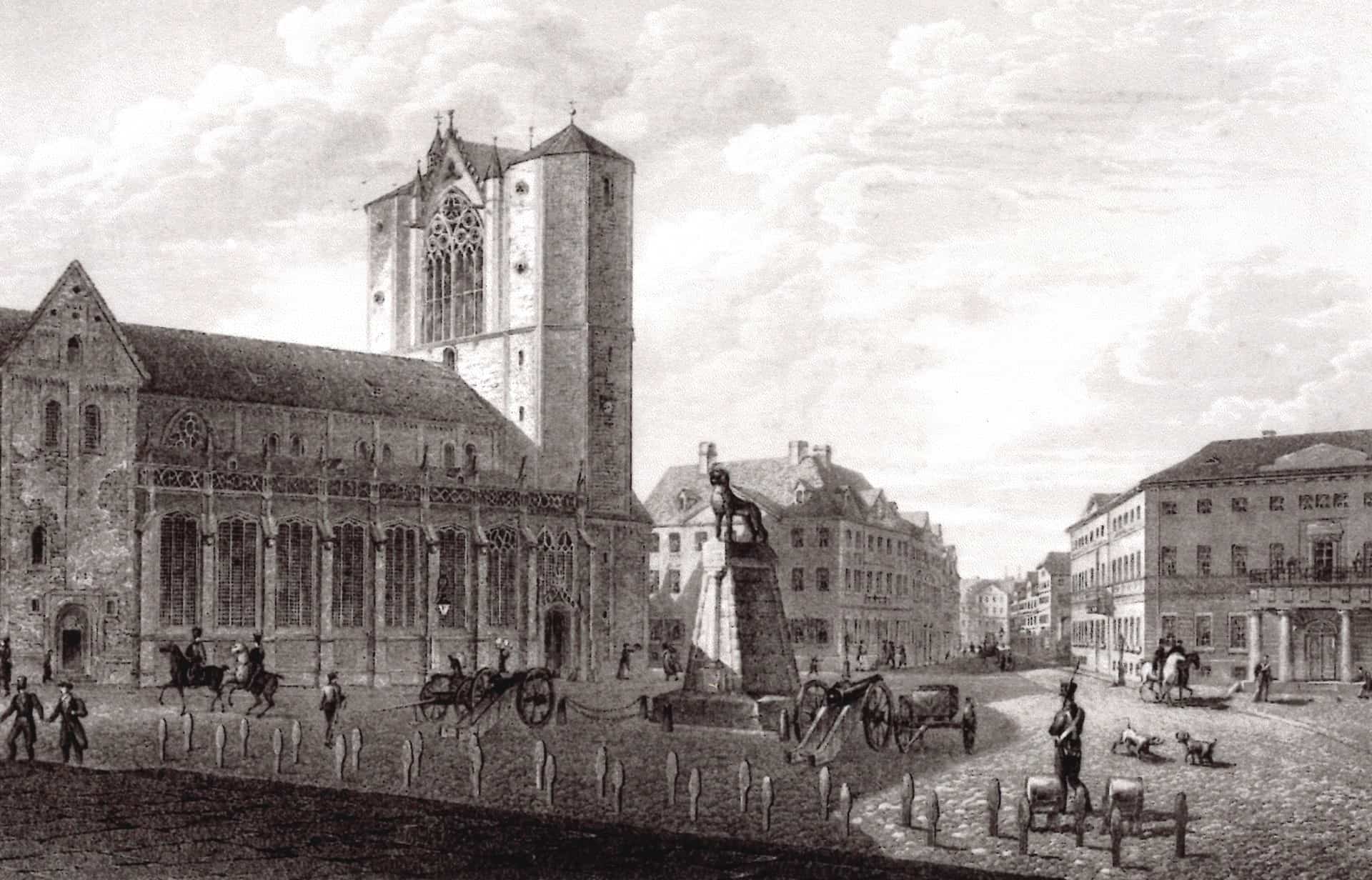

Braunschweig, die Pentapolis an der Oker, war damals die einzige Großstadt im niedersächsischen Raum, bestimmt von fürstlichem Herrschaftsanspruch unter Kaiser Lothar III., Welfenherzog Heinrich dem Löwen und Kaiser Otto IV. auf der einen Seite und einem zunehmend selbstbewussten sowie wirtschaftlich starken Bürgertum auf der anderen Seite. Heinrich der Löwen, der im Herzen der Stadt eine beeindruckende Pfalzanlage nach dem Vorbild des Goslarer Königshauses errichten ließ, entwickelte mit diesem neuen welfischen Memorialort zugleich Braunschweig als Prototyp der fürstlichen Residenzbildung im mittelalterlichen Reich. Weltliche Residenzen in zentraler städtischer Lage sind äußerst selten. In hochmittelalterlicher Zeit ist sie für die einstige Pfalz Karls des Großen in Aachen gegeben und im ausgehenden Mittelalter wäre das burgartige Schloss der Este zu nennen, das aufgrund später Stadterweiterungen ins Stadtzentrum rückte. Die Einzigartigkeit der Braunschweiger Anlage wurde noch dadurch betont, dass Heinrich der Löwe im Umfeld noch drei Teilstädte anlegte.

Die weitere Stadtentwicklung als Hansestadt, Wirtschaftsmetropole und wieder Residenzstadt seit Herzog Carl I. hat sich in der Erinnerung des Stadtbilds vor allem als prägende Fachwerkstadt in Deutschland bewahrt, während in der Realität im Feuersturm alliierter Bomben am 14./15. Oktober 1944 zu mehr als 80 Prozent die Innenstadt in Schutt und Asche zerfiel. Geschichtliche Momente in der Architektur hat Landeskonservator Dr. Kurt Seeleke durch das Konzept der Traditionsinseln anschaulich erhalten. Und im Herzen lag eben, weitgehend unzerstört und eine einzigartige Kontinuität bewahrend der Braunschweiger Burgplatz.

Rom und Venedig vergleichbar

Vergleichbare zentrale Platzanlagen wären etwa der Domplatz in Köln, die Piazza Navona in Rom oder der Markusplatz in Venedig. Viele weitere Beispiele wären zu nennen, urbane Zentren, belebt, rege genutzt und jederzeit identitätsstiftend für die Städte und ihre Bürgerschaft. Weitaus zurückhaltender bleibt dabei die Bewertung des urbanen Ensembles am Braunschweiger Burgplatz, auch wenn der 1896 neu gegründete Verein zur Hebung Braunschweigs und seines Fremdenverkehrs verkündete: Braunschweig sei die anerkannt schönste und sehenswerteste Stadt Norddeutschlands.

Hätte es damals bereits das Welterbe-Gütesiegel gegeben, hätte die Residenzstadt Braunschweig mit Burgplatz und Residenzschloss, dem vorbildlichen Neubau des Herzoglichen Museums, dem Historismusensemble um Rathaus, Landgericht und Staatsministerium, dem Neubau der Technischen Hochschule und den beeindruckenden Wallanlagen aus Krahes Zeiten als Gesamtensemble, sicherlich große Chancen gehabt.

Selbstbewusst ins Welterbe-Rennen

Braunschweig aber hat keinen Grund, nicht selbstbewusst in ein solches Unesco-Welterbe-Rennen zu gehen, das hatten wir uns, Joachim Hempel für den Dom und Gerd Biegel für das Braunschweigische Landesmuseum, im Jahr 1995 überlegt, nachdem die Heinrich-Ausstellung die Faszination und Anziehungskraft des Burgplatzes und seine anliegenden Ausstellungsräume (Dom, Burg Dankwarderode und Vieweghaus) aufgezeigt hatte. Wir wussten, es wird ein steiniger und mühsamer Weg, im Kampf mit Unverständnis, politischem Unwillen, Häme und Unwissenheit.

Aber wir waren gestartet, hatten die Mitstreiter am Burgplatz schnell im Boot und gemeinsam haben wir Schritt für Schritt die Idee im Interesse von Braunschweig von der Kanzel, vom Vortragspult und bei Führungen der Öffentlichkeit nähergebracht. Ein kleiner Gradmesser waren eine Telefonumfrage gemeinsam mit der Braunschweiger Zeitung, die eine Zustimmungsquote von 78,2 Prozent ergab und eine Unterschriftensammlung zugunsten unserer Absicht, den begehrten Titel zu beantragen. Am Ende konnten wir rund 35 000 Unterschriften der Stadt Braunschweig als Motivationsschub übergeben.

Gesamtkontext der Anlage begreifen

Es gab uns damals Mut, wohlwissend, dass Politik und Denkmalpflege in Hannover kein Interesse an einer solchen Strahlkrafterhöhung Braunschweigs hatten. Eine Reaktion als Beispiel: Kirchen haben wir genug! Na klar, wenn man bewusst nicht begreifen wollte, worum es uns ging, dann stimmte diese Aussage sogar. Aber es war eben in doppelter Hinsicht keine Frage ästhetischer Anschauung oder Architektur eines Domes, sondern es galt, den Gesamtkontext der Anlage und ihrer historischen Dimension zu betrachten (oder zu begreifen). In keinem vergleichbaren städtischen Zentralplatz ist mit einem Dom als Schatzkammer mit siebenarmigem Leuchter, Imervardkreuz, Grabmal Heinrichs und Mathildes sowie mittelalterlicher Ausmalung zugleich der einzigartige Ausgangspunkt mittelalterlicher Residenzbildung vergleichbar verbunden mit einem Querschnitt durch die wichtigsten historischen Epochen der Stadt- und Landesgeschichte.

Ein einzigartiges Schichtenprofil

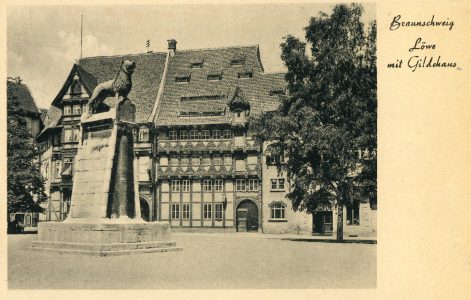

Es ist ein einzigartiges mit den Füßen erfahrbares Geschichtsbuch: Der Dom St. Blasii steht für das Hochmittelalter und die Romanik sowie das Veltheimsche Palais für Spätmittelalter, Hofadel und Fachwerkbau. Dompredigerhaus und Vieweghaus kennzeichnen die Glanzepoche des späten 18. Jahrhunderts mit Spätaufklärung und Klassizismus, die Burg Dankwarderode steht für das 19. Jahrhundert und den Historismus auf den originalen Grundmauern der Pfalz Heinrichs des Löwen, das Deutsche Haus charakterisiert Gründerzeit und Industrialisierung, Huneborstelsches Haus und Kemenate sind als frühe Denkmalbeispiele Reminiszenzen an die mittelalterliche Geschichte. Die gepflasterte Platzgestaltung des Burgplatzes steht für die Umgestaltung in den 1930er Jahren. Mit dieser, offenbar schwer nachvollziehbaren historischen Erkenntnis für Kunsthistoriker, ist der Burgplatz ein einzigartiges Schichtenprofil der braunschweigischen und europäischen Geschichte. Hinzu kommen die herausragenden Kunstschätze im Dom und der Mittelalterabteilung des Herzog Anton Ulrich-Museums sowie der Braunschweiger Burglöwe. Gegenüber den historischen „neuen“ Zentren Schlossplatz und Altstadtmarkt – Residenz und Bürgerzentrum – ist der Burgplatz nicht nur eine kulturelle Insel, sondern dient als Bindeglied und Drehscheibe zugleich der Gesamtstadt von einzigartiger Bedeutung.

2004 wurde erneut ein Versuch gestartet, diesmal nur für die herausragende Bedeutung des Braunschweiger Doms. Die Bemühungen werden nicht enden, ebenso wenig meine Überzeugung, dass Dom und Burgplatz in Braunschweig, gemessen an anderen ausgewählten Beispielen in Deutschland, diesen Bemühungen gerecht werden kann, man muss die kulturhistorische Kernbedeutung nur erkennen beziehungsweise erkennen wollen.

Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel, M.A. ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung, TU Braunschweig.

Der Beitrag erschien zuerst in der Herbstausgabe 2020 des Magazins Vierviertelkult der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz.