Highlight

Ihm gelang der erste Senkrechtstart einer Rakete in Europa

Geschichte(n) von nebenan, Folge 5: Raketenpionier Johannes Winkler. Weiterlesen

Moderne Nutzung für das alte Bankhaus

Perschmann Property Management hat das Gebäude Bankplatz 6 erworben und wird es denkmalgerecht sanieren. Was ist geplant? Weiterlesen

60 Jahre Bauzeit für die Klosterkirche

Folge 4 unserer Podcast-Reihe „Lebendiges Riddagshausen“. Heute: Bauhistoriker Elmar Arnhold über den Bau der Klosterkirche. Weiterlesen

Lack-Luxus aus Braunschweig

Objekt des Monats, Folge 21: Eine Schreibkommode aus Deutschlands berühmtester Lackwarenmanufaktur. Weiterlesen

„Von Republik zu Diktatur und Zusammenbruch“

Wissenschaftliche Tagungen des Stadtarchivs zur Stadtgeschichte. Weiterlesen

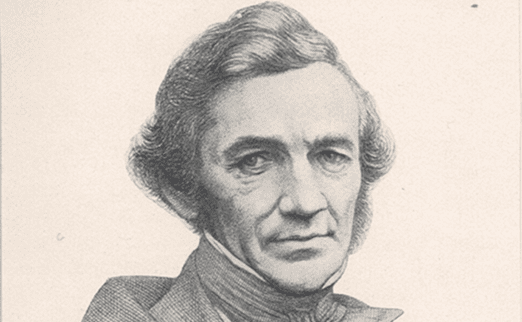

Das Lessing-Denkmal war sein epochemachendes Werk

Ehrenbürger der Stadt Braunschweig, Folge 4: Ernst Rietschel. Weiterlesen

„Nicht wegsehen, sondern ertragen“

Jubiläums-Gottesdienst und -Empfang anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Hospiz Stiftung für Braunschweig. Weiterlesen

Zeitgenössische Auseinandersetzung mit Stobwasser

Am 13. November startet die Vortragsreihe „Stobwasser – ganz schön gelackt“ im Städtischen Museum. Weiterlesen

Gräberfeld erinnert an die Schrecken des Ersten Weltkriegs

Vor 111 Jahren begann das große Sterben auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs. Seine Spuren sind auf dem Braunschweiger Hauptfriedhof sichtbar. Weiterlesen

Braunschweigs Baumeister

Herzogliches Kalenderblatt, Folge 12: Erinnerungen an Peter Joseph Krahe. Weiterlesen