Die Landessynode wurde in 150 Jahren allmählich zu einem demokratischen Kirchenparlament. Der Historiker Dietrich Kuessner legt zwei Bücher vor.

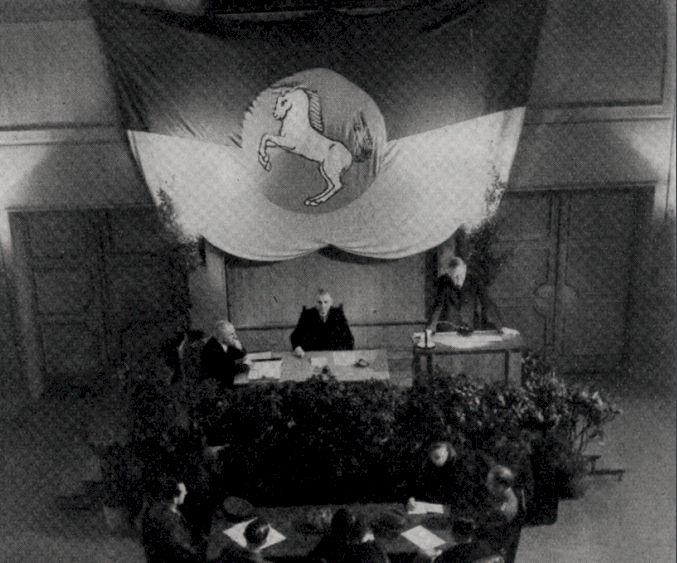

1869 — die Geburtsstunde der Braunschweigischen Landessynode. Ein zartes Pflänzchen der Demokratie innerhalb der evangelischen Kirche, das sich über alle Durststrecken und Wirren behauptete. Der Kirchenhistoriker Dietrich Kuessner hat die Geschichte dieses Kirchenparlamentes nach jahrelangen Recherchen in zwei Bände gepackt.

Es ist ja, was 1869 angeht, ein noch wichtigeres Ereignis zu nennen: In Eisenach war am 7. August der Gründungskongress der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, aus der später die SPD hervorging. August Bebel wurde in Eisenach zum Vorsitzenden gewählt. Und auch in Braunschweig stutzte man: Was braut sich denn da zusammen? Es waren bewegte Zeiten.

Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 26.09.2019 (Bezahl-Artikel)

Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 26.09.2019 (Bezahl-Artikel)

Frage: Was hatte damals die Synode eigentlich zu melden? Aus der Sicht jener, die keine Macht abgeben wollten, möglichst wenig. Der Kirchenkommissar und Minister für Inneres und Kultur formulierte bei der Eröffnung der Synode folgenden frommen Wunsch: „Möchten unsere Beratungen uns hierin einig und einmütig zugleich in der Zuversicht finden, dass die hochwürdige Vorsynode, indem sie annimmt, was ihr das Kirchenregiment entgegenträgt, der Kirche einen Dienst erweist, aus dem ihr Heil und Segen erblüht.“

1869 war der innerkirchliche Reformbedarf ungeheuer. Da gab es dieses starke Einkommensgefälle innerhalb der Pfarrerschaft und eine unbefriedigende Ruhestandsregelung. Ein Pfarrer blieb im Dienst, bis er tot umfiel. Wenn er nicht mehr konnte, musste er einen jungen Pfarrer anstellen und aus eigener Tasche bezahlen. Und wenn ein Mensch starb, war die vornehmste Pflicht des Pfarrers nicht, Worte des Trostes am Grab zu sagen. Kuessner: „Die seelsorgerliche Aufgabe des Pastors lag vielmehr am Bett des Dahinsterbenden, und zwar darin, die von Versuchungen des Teufels bedrohte Seele aus seinem Rachen durch fortwährende Gebete zu reißen.“

Kuessner mutet uns über viele Seiten eine enorme Faktendichte zu. Gut für Wissenschaftler, die später mal weiterforschen wollen, ermüdend für jene, die einfach nur wissen wollen: Wann kommt der nächste Konflikt? Ohne Auseinandersetzung und Streit keine Veränderung hin zu mehr innerkirchlicher Demokratie.

Was uns heute wundern muss: Erst 1873 wurde der Taufzwang aufgehoben. Und Paare konnten seitdem ihre Ehe vor dem Standesamt schließen. Ein Ja-Wort noch in der Kirche wurde nicht mehr verlangt. Wundern muss uns ferner, dass die Landessynode über viele Jahrzehnte hinweg eine reine Männergesellschaft war. Frauen hatten nach deren Sicht ihren festen Platz in der Familie und sollten durch Frömmigkeit vorbildlich wirken.

Und was wurde in der NS-Zeit aus der Landessynode? Laut Kuessner unterwarf sich die Synode, gedrängt durch Oberkirchenrat Dr. Breust, in der Sitzung am 1. Juni 1934 förmlich dem deutsch-christlichen Reichsbischof Müller. Die Auflösung der Landessynode folgte 1935.

1946 der Neuanfang. Es war, wie wir beim Autor lesen, kein demokratischer Frühling: „Die Wiederbelebung der Landessynode diente vor allem dem Machterhalt der alten, belasteten Eliten, eine Gemeinschaft der sich selbst rechtfertigenden Mitwisser.“ Mehr schmunzelnd erzählte man sich, wie einst unter dem Talar von Oberlandeskirchenrat Röpke braune SA-Hosen hervorguckten.

Der frühere Braunschweiger Sonderrichter Dr. Walter Lerche, nach heutigem Wissensstand an 59 Todesurteilen gegen Zwangsarbeiter und „Volksschädlinge“ beteiligt, machte wieder Karriere, wurde Oberlandeskirchenrat. Es fehlte damals einfach das Bewusstsein des in der NS-Zeit geschehenen furchtbaren Unrechts.

Zu einer demokratischen Belebung der Synode kam es nach Jahren der Stagnation, in der die Synode vor allem dankbar empfing, was ihr an Vorlagen aus dem Landeskirchenamt präsentiert wurde, erst nach 1970. Der Arbeitskreis „Solidarische Kirche“ forderte in stürmischer Weise von der Landeskirche Reformen. Eine Frucht war die mehrtägige Reformsynode im Sommer 1995.

Eine reichhaltige Darstellung der Geschichte der Landessynode. Und es gibt erste Stimmen von Theologen, die Kuessners druckfrische Bände gelesen haben. Eine sei herausgehoben, die von Pfarrer Dieter Rammler, Direktor des Theologischen Zentrums: „Kuessners Geschichte zeigt eines eindrucksvoll auf: Das Kirchenparlament ist nur so wirkungsvoll, wie seine Repräsentanten sich engagieren und dabei nicht nur eigene Gemeindeinteressen, sondern das Ganze der Kirche vertreten. Dazu gehört heute auch ein Wächteramt gegenüber allen autoritären und populistischen Tendenzen in Kirche und Gesellschaft.“

Buchvorstellung

Der Kirchenhistoriker Dietrich Kuessner stellt seine beiden Bände „Über die Geschichte der Braunschweiger Landessynode“ öffentlicham Montag, 30. September, 19 Uhr, im Theologischen Zentrum, Alter Zeughof 2/3, in Braunschweig vor. Kuessner referiert zum Thema „Kirche und Demokratie — auf dem Weg zur ersten Landessynode“. Eintritt frei. Die beiden Bände sind für 10 Euro Schutzgebühr zu erwerben, erstmals im Anschluss an die Veranstaltung am Montag und später in der Bibliothek des Theologischen Zentrums.

Die Landessynode ist neben der Kirchenregierung, dem Landesbischof und dem Kollegium des Landeskirchenamtes das vierte Leitungsorgan der Landeskirche Braunschweig. Sie besteht aus gewählten und berufenen Kirchenmitgliedern. Sie hat die Gesetzgebungskompetenz sowie die Beschlusshoheit über die Einführung und Änderung von Gottesdienstordnungen, Gesangbüchern und Ordnungen des kirchlichen Lebens. Außerdem hat sie die Finanzhoheit einschließlich der Haushaltsplanung. Die Landessynode wird alle sechs Jahre zum 1. Januar neu gebildet. Die Amtszeit der gegenwärtigen Landessynode endet am 31. Dezember 2019.

Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 26.09.2019 und erreichbar unter: https://www.braunschweiger-zeitung.de/region/article227204707/Braunschweigische-Synode-nahm-Waechteramt-nicht-immer-wahr.html (Bezahl-Artikel)

Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 26.09.2019 und erreichbar unter: https://www.braunschweiger-zeitung.de/region/article227204707/Braunschweigische-Synode-nahm-Waechteramt-nicht-immer-wahr.html (Bezahl-Artikel)