Braunschweigische Geschichte(n), Folge 18: Weihnachtsgeschenke am Braunschweigischen Hof gab es nach Tagebuchaufzeichnungen von Herzog Ludwig Rudolf mindestens schon seit 1701.

Abgesehen von einzelnen Bräuchen der Vorweihnachtszeit, wie dem „Umgang“ des Weihnachtsmannes zwischen 6. Dezember und Heilig Abend bewegt sich die kulturgeschichtliche Tradition des Weihnachtsfestes in Braunschweig im Rahmen der deutschen Weihnachtsgeschichte. Die Bescherung der Kinder bildete nachweislich seit dem späten 17. Jahrhundert den Höhepunkt der weihnachtlichen Familienfeier. Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts fand diese stets am Morgen des 25. Dezember statt. Aus Zeitungsanzeigen lässt sich seit dem 18. Jahrhundert ablesen, welche Geschenke zu bestimmten Zeiten bevorzugt worden waren.

In der Frühzeit des Festes blieben die Gabentische der Kinder noch recht bescheiden ausgestattet: Äpfel, Nüsse, Pfeffernüsse und die begehrten Bratjenkerls. Dies waren Figuren aus Dörrobst, die eine Braunschweiger Spezialität darstellten und vielfach auch den Weihnachtsbaum schmückten. Und es gab natürlich den berühmten Honigkuchen, dessen Herstellung in der Stadt nachweislich bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht. Schon 1617 bestand in Braunschweig eine Honigkuchenbäckerei. Von 1763 bis 1805 stellte Meister Johann Heinrich Menning sogar Lebkuchen her.

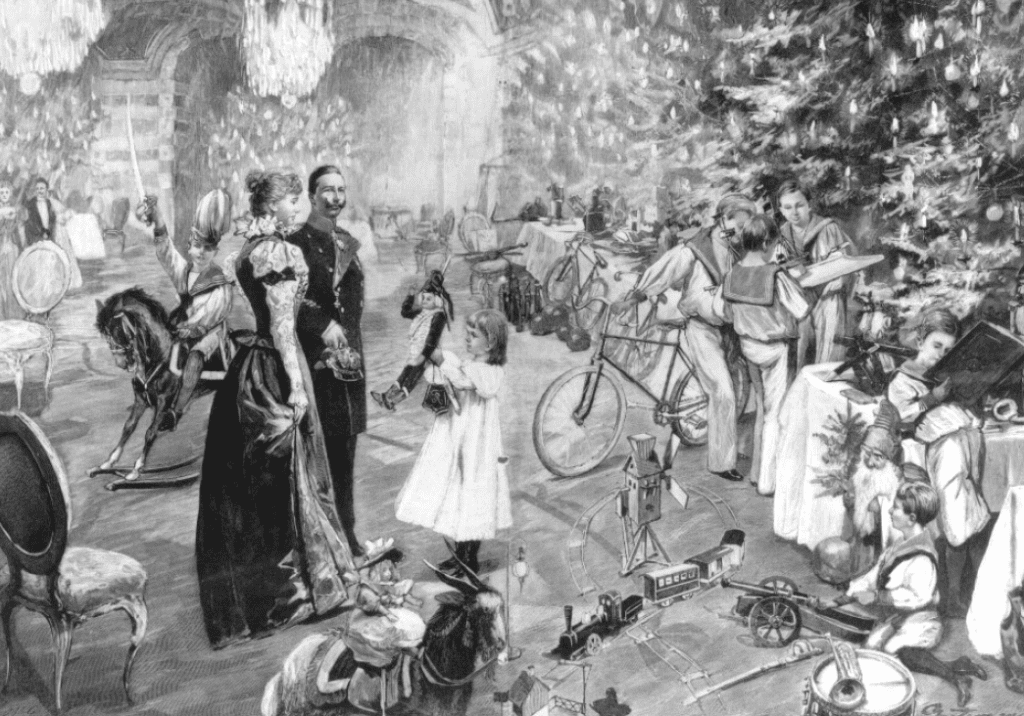

In späterer Zeit gab es für Kinder vor allem nützliche Gegenstände wie Kleidung und Schulsachen, aber auch Bücher und Gesellschaftsspiele. Bei den Spielsachen waren im 19. Jahrhundert Zinnfiguren und Militärspielzeug für Jungen bevorzugt, während Mädchen Puppen und Puppenstuben erhielten. Der damit verbundene „pädagogische“ Anspruch ist unschwer abzulesen.

Oft waren diese Geschenke so wertvoll für die Familien, dass man sie nach den Feiertagen sorgfältig verpackte und erst im folgenden Jahr wieder unter den Weihnachtsbaum legte. Meist war es selbstgebasteltes Spielzeug, obwohl in Braunschweig nachweislich auch schon 1806 Spielzeug in Anzeigen zum Kauf angeboten wurde. Kramnadler, Mechaniker und Buchbinder boten dabei eine Fülle von verschiedenartigsten Spielsachen für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel an.

Zumindest in der sozialen Oberschicht war es auch schon seit dem 18. Jahrhundert üblich geworden, dass selbst Erwachsene Geschenke austauschten. Von Herzog Ludwig Rudolf wissen wir aus Tagebuchaufzeichnungen aus dem Jahr 1701 von solchen Geschenken, wobei sich allerdings der Austausch über drei Tage erstreckte und keine eigentliche „Bescherung“ stattfand. Auch dürfte der geschmückte und mit Kerzen erleuchtete Weihnachtsbaum noch gefehlt haben.

In der Stadt Braunschweig ist der traditionelle Weihnachtsbaum erstmals 1810 nachweisbar, jedoch liefern die Braunschweigischen Anzeigen bereits Anfang Dezember 1790 erste Hinweise auf diesen Brauch. In einer Anzeige wurden damals „einige Kiepen Hohen Buchsbaum zu Weihnachtsbäumen für Kinder zu gebrauchen“ angeboten.

Der Weihnachtsbaum offenbarte aber auch die sozialen Gegensätze im Brauchtum. Erwerb durch Kauf war nur dem wohlhabenden städtischen Bürgertum möglich, weshalb sich die ärmere Bevölkerung selbst im Wald versorgte. Dies führte zu Problemen in der Forstwirtschaft und um den stadtnahen Baumbestand zu schützen, wurden anfangs sogar Weihnachtsbäume für den häuslichen Gebrauch durch Verordnungen verboten. Letztlich setzte sich der Brauch, im Familienkreis unter dem Tannenbaum zu feiern, im 19. Jahrhundert allmählich dennoch durch.

Der Baumschmuck bestand meist aus Kerzen, Äpfeln, vergoldeten Nüssen, Figurengebäck, das mit rotem und weißem Zuckerguss verziert war und natürlich aus Bratjenkerls. Erst im 20. Jahrhundert folgten Glaskugeln und Lametta.

Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung an der TU Braunschweig.