Mathematiker Richard Dedekind erwarb sich im 19. Jahrhundert große Verdienste um den Ruf und die Weiterentwicklung Braunschweigs als Hochschulstandort.

Ohne den Mathematiker Richard Dedekind (1831 – 1916) würde es die TU Braunschweig in ihrer heutigen Form und an ihrem Heutigen Standort an der Pockelsstraße womöglich gar nicht geben. Er hatte sowohl auf die Umstrukturierung des Polytechnikum Collegium Carolinum hin zur Technischen Hochschule Carolo Wilhelmina sowie auf den Universitäts-Neubau an der Pockelsstraße, das heutige Altgebäude, großen Einfluss. In diesem Beitrag wird vornehmlich seine politische Bedeutung betrachtet.

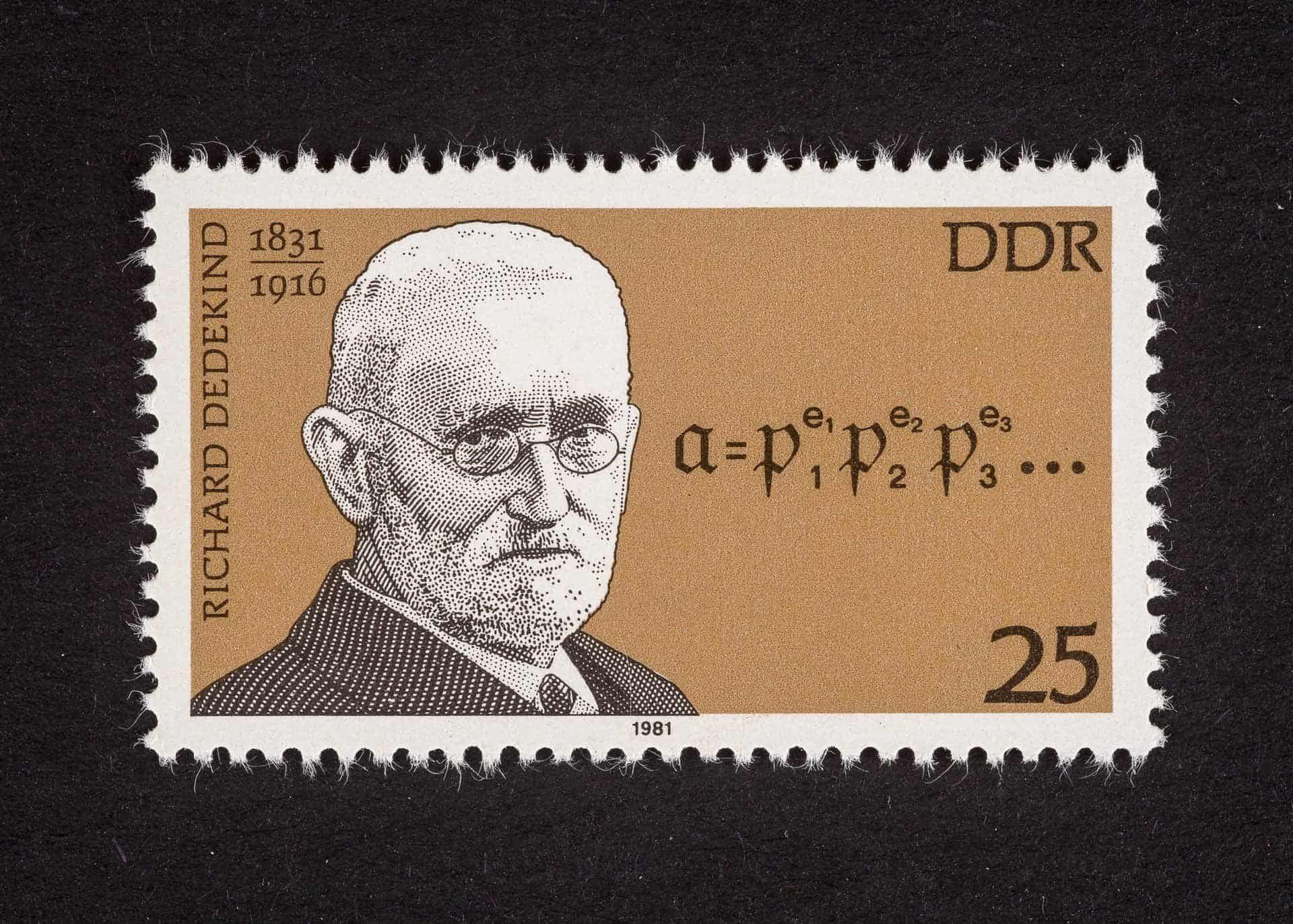

In der Reihe der führenden Mathematiker mit direktem Bezug zur Carolo Wilhelmina zu Braunschweig folgte im 19. Jahrhundert auf Carl Friedrich Gauß sein Schüler Richard Dedekind. Er war von 1862 bis 1894 als Professor für Mathematik an der Hochschule (Collegium Carolinum, Polytechnikum, TH) in Braunschweig, der heutigen Technischen Universität, tätig. In vielfältigen Bereichen der Mathematik hatte Dedekind mit seinen Forschungen wichtige Grundlagen geschaffen, die teilweise noch immer von Bedeutung sind. Dedekind gilt als Mitbegründer der modernen Mathematik und wird als „einer der größten und originellsten Mathematiker Deutschlands“ bezeichnet.

Dedekind wurde am 6. Oktober 1831 in Braunschweig geboren. Vater und Großvater waren berühmte Professoren am Collegium Carolinum und Richard wuchs im Haus des Collegiums am Bohlweg auf. Nach dem Besuch von Martino-Katharineum und Collegium Carolinum (1848 – 1850) studierte Dedekind in Göttingen Mathematik und Physik. 1852 promovierte er in Göttingen, wo er auch zwei Jahre später habilitierte und bis 1858 als Privatdozent lehrte. Dedekind war einer der letzten Schüler und Habilitanten von Carl Friedrich Gauß. Die nächsten vier Jahre hat er als Professor am Polytechnikum in Zürich gelehrt, ehe er – nicht zuletzt auf Wunsch der Familie nach Braunschweig zurückkehrte.

Von 1872 – 1875 war er Direktor der Hochschule und von 1877 – 1881 hatte er das Amt des Vorstandes der Abteilung für allgemeine bildende Wissenschaften und Künste inne. In dieser Zeit fand der Wandel vom Polytechnikum zur Technischen Hochschule (1878) statt. Erfolgreich hatte sich Dedekind um eine zeitgemäße Umstrukturierung und Reform hin zur wissenschaftlichen Hochschule bemüht.

Noch entscheidender war sein Einsatz für den Neubau des Polytechnikums. Er war als Direktor der Lehranstalt zugleich Vorsitzender der Baukommission und hatte es verstanden, die immer neuen Schwierigkeiten bei der Planung und dem Bau weitgehend auszuräumen. Am 16. Oktober 1877 konnte Dedekinds Nachfolger diesen Neubau einweihen. Die Architekten Constantin Uhde (1836 – 1905) und Carl Körner (1838 – 1907) entwarfen das heutige Uni-Altgebäude. 1878 wurde die Lehranstalt in „Herzogliche Technische Hochschule Carolo-Wilhelmina“ umbenannt.

In der politischen Auseinandersetzung des 19. Jahrhunderts gehörte Dedekind zu den Anhängern einer großdeutschen Lösung bei der zukünftigen Reichseinigung, womit er in Braunschweig zu einer Minderheit in der politischen Öffentlichkeit zählte. Ein Höhepunkt der öffentlichen Diskussion um die sogenannte Welfenfrage wurde dabei die sogenannte braunschweigische Thronfolgefrage nach dem Tod von Herzog Wilhelm 1884, als bekanntlich Preußen die legitime Thronfolge durch die im Exil lebenden Hannoveraner Welfen verhinderte und bereit war zu diesem Zweck sogar zu militärischen Maßnahmen zu greifen. Richard Dedekind und die Familie waren bekennende Welfen, mit allen politischen und gesellschaftlichen Konsequenzen, die sich insbesondere nach Antritt des von ihnen abgelehnten Regenten Albrecht Prinz von Preußen zeigen sollten.

Die pro-welfische und anti-preußische Haltung von Richard Dedekind war keineswegs nur eine private politische Haltung, sondern sollte sich bereits früh auf seine berufliche Laufbahn konkret auswirken. Die Tatsache, dass Richard Dedekind seit seinem Wechsel von Zürich nach Braunschweig 1862 keinen auswärtigen Ruf mehr annahm, wird in den biographischen Darstellungen meist mit folgender Begründung beantwortet: „Die große Liebe zur Heimatstadt; das gleiche Pflichtbewusstsein gegenüber der Technischen Hochschule wie beim Vater; gute Bezahlung; er fühlte sich sehr wohl im Kreise seiner Familienangehörigen.“

Vielmehr spielten offenbar auch politische Aspekte eine nicht unerhebliche Rolle für Richard Dedekind. Als sich nämlich 1875 die Möglichkeit einer Berufung Dedekinds nach Göttingen andeutet. Er zweifelte jedoch auch aus politischen Gründen an einem Ruf an die preußische Universität Göttingen. Es kommt „mir kaum glaublich vor, dass die Berliner mich nach Göttingen rufen werden“. Er ordnete zu Recht die Ablehnung dem Ruf seiner politischen Welfenposition/antipreußischer Haltung zu.

Noch einmal aufs engste in die Politik, diesmal die Landespolitik, war Richard Dedekind in seiner Zeit als erster Direktor der Hochschule geraten. Noch bevor er die Kommission für den Neubau der Hochschule leitete, musste er eine heftige Kampagne der ländlichen Abgeordneten im Landtag abwehren, die eine Schließung der Hochschule beantragt hatten, was 1876 aufgrund der steigenden Baukosten des Rohbaus erneut zum Angriff gegen die Hochschule führte. Diese finanzielle Nachforderung gab der Opposition gegen den Hochschulbau, vornehmlich den Großagrariern des Braunschweiger Landes, Gelegenheit, die Debatte um das Braunschweiger Polytechnikum der 1860er und 1870er Jahre neu zu entfachen. Im „von Veltheimschen Antrag“ vom 2. Mai 1876 verlangten die Polytechnikumsgegner um den Rittergutsbesitzer Friedrich Freiherr von Veltheim (1824 – 1896), „das Herzogliche Collegium Carolinum als Polytechnische Anstalt eingehen zu lassen“. Das im Rohbau befindliche Gebäude sollte als öffentlicher Verwaltungsbau (Justizpalast) genutzt werden.

Die Befürworter des Polytechnikums aus dem industriellen, kulturellen Umfeld der Stadt Braunschweig standen den Gegnern des Polytechnikumsneubaues in einer heftigen öffentlichen Debatte gegenüber. Der Bürgerverein übernahm dabei die federführende Rolle, steuerte die Maßnahmen zur Erhaltung der polytechnischen Anstalt. Die Spaltung der Öffentlichkeit spiegelte sich im Landtag wider. Auch die zur Klärung der Polytechnikums-Frage gebildete Landtagskommission konnte sich auf keinen gemeinsamen Abschlussbericht einigen.

In einer für die Technische Universität Braunschweig denkwürdigen Landtagsdebatte vom 19. und 20. Mai 1876 wurde die weitere Zukunft der Hochschule beraten. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Landtag – der größte Teil der Abgeordneten entstammte dem agrarisch-kleinstädtischen Raum – wurde in namentlicher Abstimmung völlig überraschend der Aufhebungsantrag abgelehnt. Bürgerverein und der Verein der Braunschweiger Zuckerfabrikanten wurden damals zugunsten des Polytechnikums aktiv, so dass der Neubau fortgesetzt werden konnte.

Die bei weitem noch nicht endgültig ausgewerteten Unterlagen des Landtages sowie erhaltener Aufzeichnungen maßgeblicher Abgeordneter lassen erkennen, in welchem Umfang hier Richard Dedekind im politischen Raum gewirkt hat, um der Hochschule eine Zukunft zu geben. Obwohl er eine „Abneigung gegen alles Aristokratische“ empfand, nutzte er selbst die Fürsprache von Herzog Wilhelm, um eine entschiedene Haltung der Regierung zugunsten der Hochschule zu sichern. Seine damaligen Ausflüge in die Politik waren allerdings ein weiterer Grund für zahlreiche Honoratiorenfamilien in Stadt und Land Braunschweig, den gesellschaftlichen Kontakt zur Familie Dedekind einzuschränken oder gar abzubrechen.