Die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz sucht nach einer Nachnutzung der denkmalgeschützten Gebäude.

Die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz (SBK) ist Eigentümerin des Klosters „Zur Ehre Gottes“ und hat in den vergangenen Jahren erhebliche Mittel in die Bausicherung investiert. Abgeschlossen ist die Sanierung des Gebäudeensembles bis heute nicht, denn sie soll sich nach einer noch zu konkretisierenden Nachnutzung richten. Die SBK eruiert aktuell, welche Möglichkeiten es gibt. Weitere Nutzungsüberlegungen waren nach erfolgtem Bauerhalt zurückgestellt worden.

Umzug 1791 in ein Hofbeamtenhaus

Das Kloster „Zur Ehre Gottes“ wurde im Jahr 1701 von Herzog Anton Ulrich und seiner Frau Elisabeth Juliane in Salzdahlum gegründet. 1791 zog das Kloster nach Wolfenbüttel in das ehemalige Hofbeamtenhaus in der Klosterstraße 2. Das Gebäude des Klosters „Zur Ehre Gottes“ diente den Konventualinnen als evangelisches Damenstift. Es sollte der frommen Besinnung der Fürstlichkeiten ebenso dienen wie sozialen Zwecken. Die ersten Konventualinnen wählte der Herzog aus den Witwen und Angehörigen der Hofbeamten persönlich aus. Zurzeit stehen die Gebäude leer. Das Ensemble steht unter Denkmalschutz.

Hausschwamm und Setzungen bedrohten den Bestand des gesamten Bauwerks. Vor allem der Südflügel war gefährdet. Mit einem Ende der Setzungen und Verformungen konnte ohne bauliche Eingriffe nicht gerechnet werden. Sicherungs- und Konservierungsarbeiten sind in Hinblick auf eine zukünftige Gesamtnutzung des Ensembles vorgenommen worden. Nach den Befunden der barocken Leitschicht erhielt die Fassade des Südflügels einen grauen Schutzanstrich. Dieser Schutzanstrich hat einen eindeutig provisorischen Charakter. Die vorhandene Oberfläche wurde lediglich gereinigt und lose Teile entfernt.

Wichtigste Bauphase durch Hermann Korb

Der älteste Gebäudeteil des Ensembles Klosterstr. 2 wurde 1592 erbaut. Ab 1703 erfolgten der Anbau des barocken Ostflügels, des Westflügels und der Bau der Wagenremise im Norden. Die Phase zu Beginn des 18. Jahrhunderts ist somit die Hauptbauphase des Ensembles. „Entscheidend ist eine sicherlich nach Entwurf Hermann Korbs durchgeführte Baumaßnahme, die um 1727 für den Geheimrat Hieronymus von Münchhausen durchgeführt wurde“, urteilt Bauhistoriker Elmar Arnhold.

„Sie betrifft hauptsächlich den Seitenflügel Klosterstraße 2, der zum Saalbau umgestaltet wurde. Der Kern dieses zweigeschossigen Flügelbaus ist bereits zwei Jahrzehnte vorher entstanden, im nur halb eingetieften Keller befindet sich eine mit 1706 datierte Kaminanlage. Die Hoffront des Seitengebäudes zeigt ein noch als Frühbarock zu bezeichnendes Fachwerkgefüge mit leichten Auskragungen“, führt Arnhold, der mehrfach über Korbs Wirken veröffentlichte, weiter aus.

Baumeister prägte Herzogtum über 40 Jahre

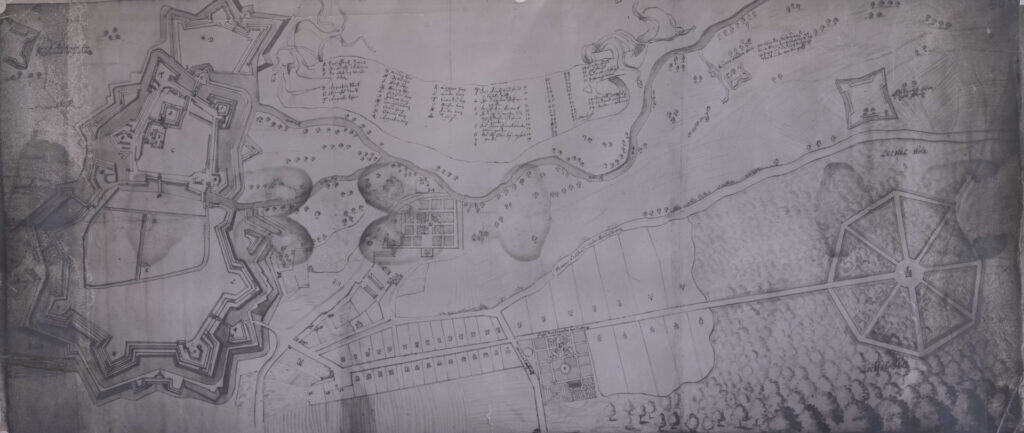

Der Baumeister des Barocks Korb arbeitete vor allem für die Herzöge des Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel. Er prägte 40 Jahre lang die Bautätigkeit im Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel und zählt zu den herausragenden deutschen Architekten seiner Zeit. Zu seinen noch heute erhaltenen Bauwerken zählen die großen Umbauten der Schlösser Wolfenbüttel und Blankenburg sowie das Haus zu den Sieben Türmen am Braunschweiger Kohlmarkt. Nicht mehr erhalten sind zum Beispiel das 1813 abgerissene Schloss Salzdahlum, das 1864 abgerissene Opernhaus am Braunschweiger Hagenmarkt und die in der Bombennacht vom 15. Oktober 1944 zerstörte Nicolaikirche.

Besonderes Merkmal des Klosters „Zur Ehre Gottes“ ist der barocke Festsaal und die aus dem Schloss Salzdahlum stammende Goldledertapete, die gesondert fachgerecht gelagert wird.