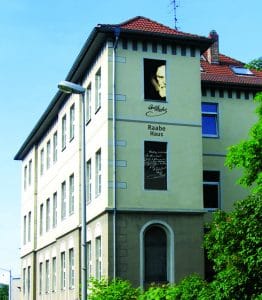

Braunschweigs Museen, Folge 6: In der Leonhardstraße 29a, wo sich heute das Raabe-Haus:Literaturzentrum Braunschweig befindet, lebte der Schriftsteller von 1901 bis zu seinem Tode im Jahr 1910.

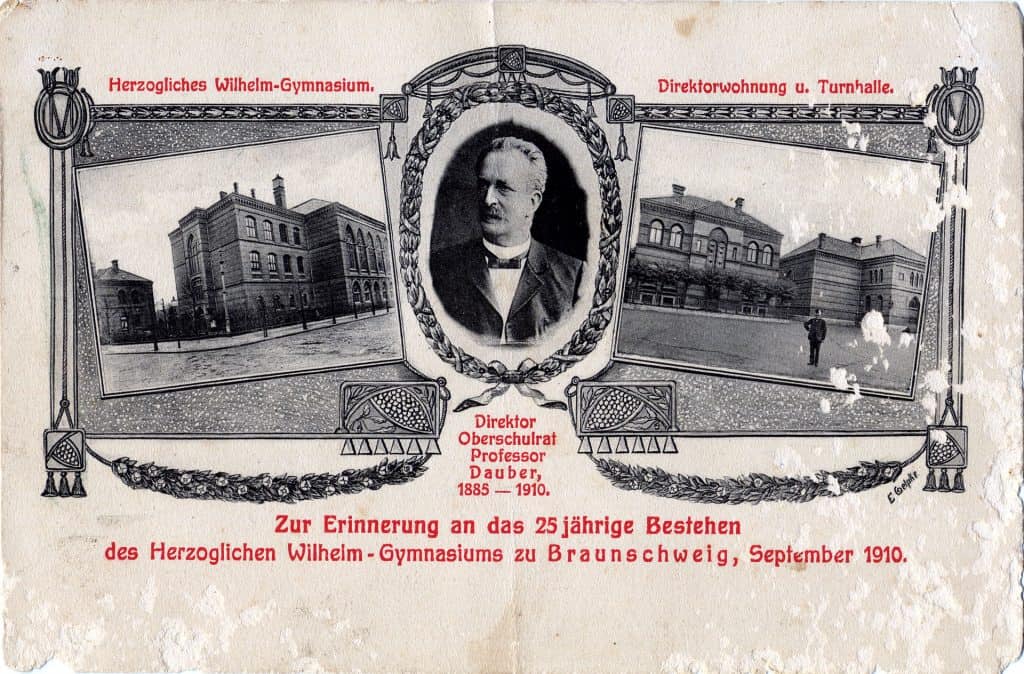

An den bedeutenden Braunschweiger Schriftsteller Wilhelm Raabe (1831 – 1910) erinnert vieles in der Stadt. Ein Reliefporträt zum Beispiel auf dem Magnikirchplatz. Es wurde 1975 an der Stelle aufgestellt, wo sich seit 1931 einst ein Wilhelm-Raabe-Brunnen befunden hatte. Sein Verbleib im Zweiten Weltkrieg ist ungeklärt. Im Östlichen Ringgebiet ist eine Straße nach Raabe benannt, im Heidberg ein Gymnasium und im Ausflugslokal „Grüner Jäger“ ein spezielles Zimmer. Ehrenbürger der Stadt war Raabe natürlich auch (1901), und er erhielt nach seinem Tod ein Ehrengrab (Abteilung 23) auf dem Braunschweiger Hauptfriedhof. Die Stadt vergibt den Raabe-Literaturpreis, und seit 1911 schon existiert die Internationale Raabe-Gesellschaft mit Sitz in Braunschweig, deren Vorsitzender seit Langem Gerd Biegel ist. 1998 richtete die Stadt zusätzlich die Wilhelm-Raabe-Forschungsstelle ein. An diese Popularität kommen nicht mal Heinrich der Löwe oder Eintrachts Meistermannschaft ran.

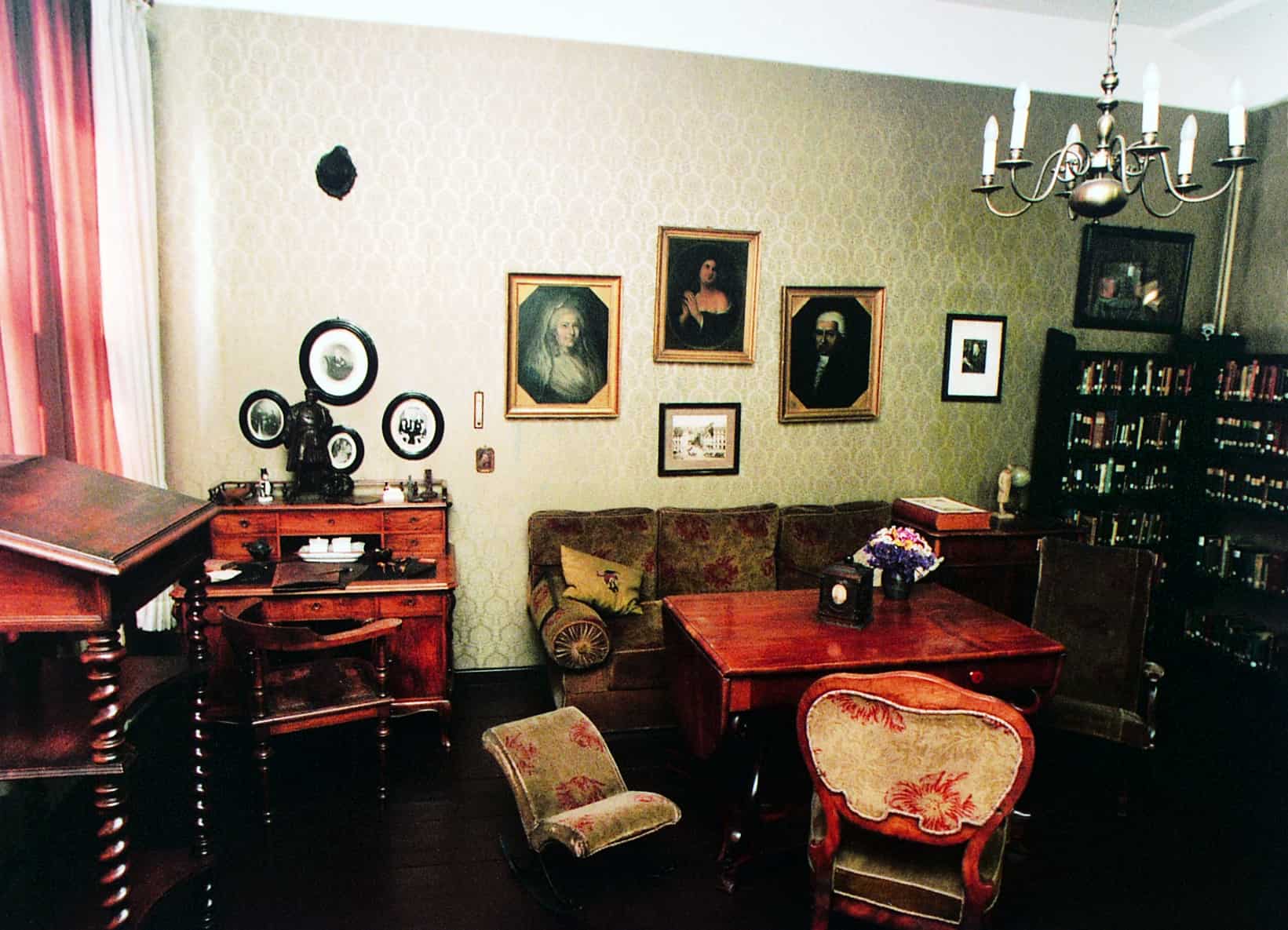

Aber damit noch nicht genug der Erinnerungskultur an Wilhelm Raabe. Schließlich gibt es auch noch das Raabe-Museum. In der im ersten Stock befindlichen Wohnung an der Leonhardstraße 29a, in der sich heute das kleine, aber feine Museum nebst städtischem Literaturzentrum befindet, lebte der Dichter von 1901 bis zu seinem Tod im Jahr 1910. „Raabes bewohnten eine sehr geräumige Sieben-Zimmerwohnung. Sie hatte große helle Räume. Man konnte, ohne über den Flur zu gehen, von einem Zimmer ins andere gelangen, durch die ganze Zimmerflucht … Die Räume waren fast vier Meter hoch und hatten Stuckdecken“, wird Raabes Enkeltochter, Anna-Margarete Ehninger, auf der Internetseite des Raabe-Hauses zitiert.

Eröffnung der Raabe-Gedächtnisstätte

Nach dem auch Raabes Ehefrau Bertha gestorben war (1914) blieb die Tochter Margarethe Raabe (1863–1947) weiterhin in der Leonhardstraße wohnen und verwaltet den Nachlass ihres Vaters. Das Haus wurde am 23. April 1944 durch einen Bombentreffer schwer beschädigt. Margarete hatte aber die Bibliothek, die Handschriften und Zeichnungen sowie das Mobiliar des Arbeitszimmers ihres Vaters zuvor ausgelagert und so gerettet. Nach der Wiederherstellung des Hauses eröffnete die Stadt Braunschweig am 8. September 1948 die Raabe-Gedächtnisstätte, das heutige Braunschweiger Raabe-Haus:Literaturzentrum Braunschweig. Sie besitzt den nahezu vollständigen Nachlass des Schriftstellers.

Raabe war am 21. Juli 1870 mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern nach Braunschweig gezogen. Zuerst lebte die Familie übergangsweise bei Berthas Mutter, Caroline Leiste, in der Straße Kattreppeln. Danach bezogen die Raabes mehrere Mietwohnungen (Böcklerstraße, Wolfenbüttler Straße, Leisewitz Straße, Am Windmühlenberg) ehe sie in die Leonhardstraße zog.

Poetischer Realismus und Pfisters Mühle

Neben Theodor Fontane und Theodor Storm gehörte Raabe zu den bedeutendsten Vertretern des poetischen Realismus in Deutschland. Nach dem Abbruch der Schule und einer ebenfalls nicht beendeten Ausbildung zum Buchhändler in Magdeburg wurde sein Erstlingswerk, der Roman „Die Chronik der Sperlingsgasse“ (1856), ein unerwarteter Erfolg und der Beginn einer bemerkenswerten Karriere, in der auch Berlin und Stuttgart wichtige Stationen waren. Fast die Hälfte seines umfangreichen literarischen Werkes mit rund 70 Romanen, Erzählungen und Novellen schuf er jedoch in Braunschweig.

Zu seinen bedeutendsten Werken zählt „Pfisters Mühle“. Darin machte Raabe auf die Umweltverschmutzung durch die Industrialisierung aufmerksam. Raabe habe sehr wohl gewusst, so schreibt Autor Kurt Hoffmeister in seinem Band „Wilhelm Raabes Leben und Wirken in Anekdoten“ (1983), dass sein Stil und seine Art zu erzählen, der Volkstümlichkeit und Verbreitung seiner Werke abträglich waren. Aber er habe nicht daran gedacht, der Masse durch Aufgabe seiner krausen Schreibart entgegenzukommen. „Lieber lebte er in bescheidenen Verhältnissen. Als er einmal mit seiner Familie spazieren ging und man an einem schönen, neuen, von Gärten umgebenen Landhaus vorüberkam, meinte seine Frau: Wer dort wohnen könnte! Raabes Antwort war: „Könnten wir haben, wenn ich bloß wollte! Ich will aber nicht!“, berichtet Hoffmeister.

Einen Mann wie Raabe näher kennenzulernen, ist fraglos ein sehr spannendes Unterfangen für viele Literaturbegeisterte. Der Besuch des Raabe-Hauses ist dafür jedenfalls der ideale Startpunkt.

Kontakt:

Raabe-Haus:Literaturzentrum Braunschweig

Leonhardstraße 29a

38102 Braunschweig

Telefon: 0531–70189317

E‑Mail: raabe-haus@braunschweig.de

Internet: www.literaturzentrum-braunschweig.de

Öffnungszeiten:

Di. 10 – 16 Uhr

Mi. 10 – 15 Uhr

Do. 10 – 14 Uhr

So. 15 – 17 Uhr

(Führungen sind nur innerhalb der Öffnungszeiten, nach telefonischer Absprache möglich)