Schon am 16. Juli 1945 erhielt das Staatliche Hochbauamt den Auftrag zum Wiederaufbau des Staatstheaters.

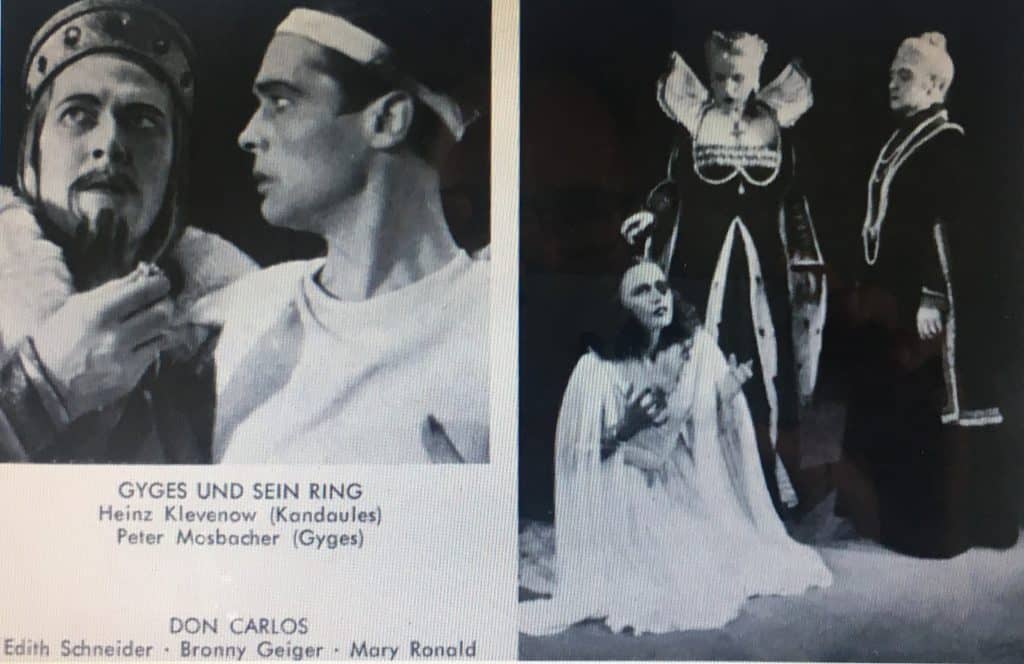

Im Juli vor 80 Jahren begann der Wiederaufbau des nach Bombentreffern ausgebrannten Staatstheaters. Wer heute das von 1856 bis 1861 errichtete Gebäude betritt, kann sich das Ausmaß der damaligen Zerstörungen gar nicht vorstellen. Das Große Haus wurde am 25. Dezember 1948 mit Mozarts Don Juan als eines der ersten deutschen Theater der Nachkriegszeit wieder eröffnet. In deutschen Theaterkreisen sprach man damals nicht nur wegen der kaum für möglich gehaltenen Restaurierung ehrfurchtsvoll vom „Braunschweiger Wunder“. Denn während überall die Besucherzahlen um mehr als die Hälfte zurückgegangen war, hatte er sich in Braunschweig gegenüber den besten Vorkriegszeiten bald verdreifacht. Nach dunklen Jahren war der Hunger nach Kultur in Braunschweig, der Stadt in der Lessings „Emilia Galotti“ (1772) und Goethes „Faust“ (1829) uraufgeführt worden waren, enorm.

Ausstellung im Stadtarchiv

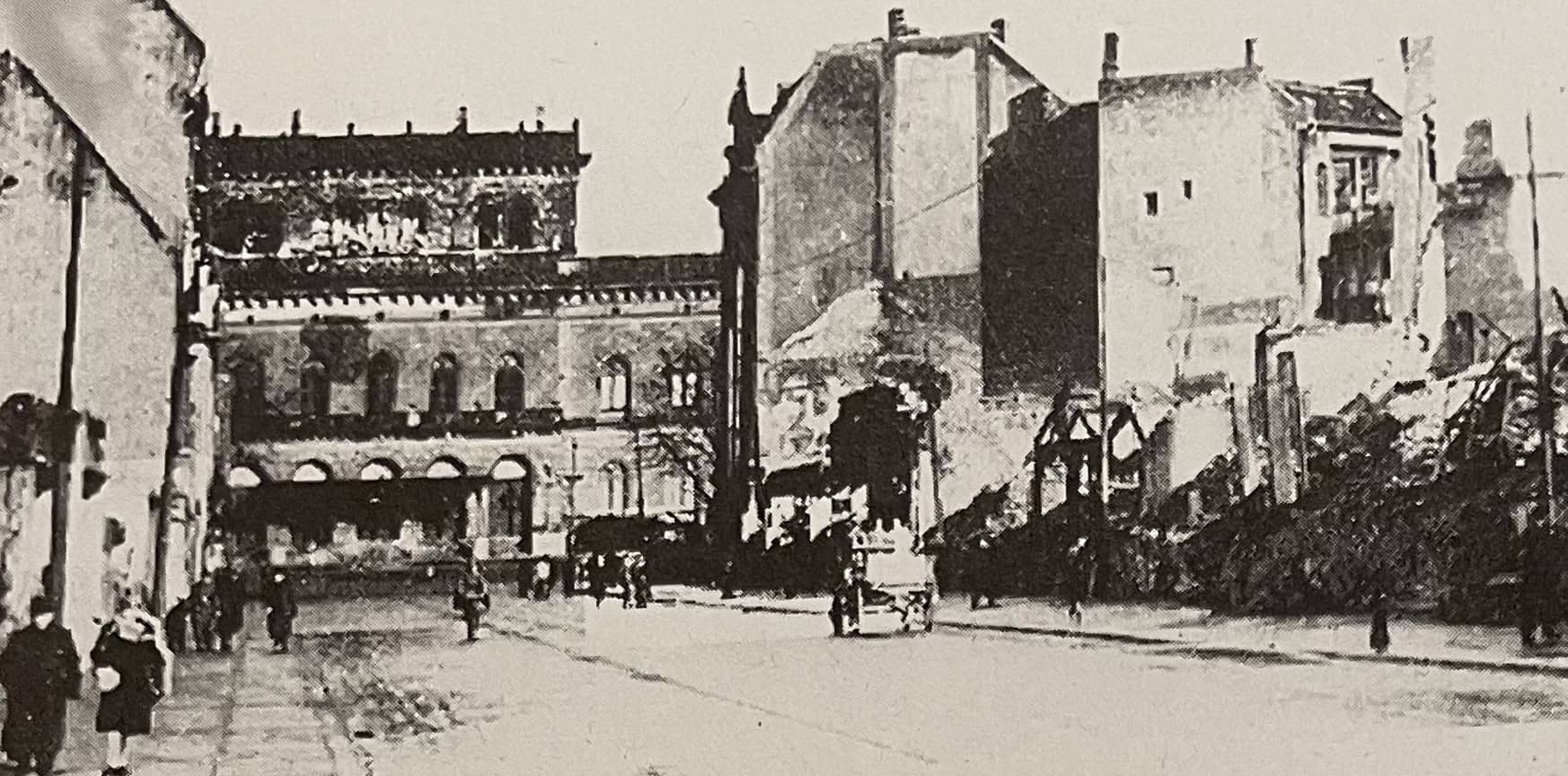

Dabei war unmittelbar nach Kriegsende davon nicht auszugehen. Die Not der Menschen war groß, und das Staatstheater lag in Trümmern. Die damalige Situation rund um das Großen Haus schildert eine Broschüre, die die Gesellschaft der Staatstheaterfreunde in Braunschweig e.V. anlässlich des 50. Jahrestages der Wiedereröffnung (1998) herausgegeben hatte. Die Broschüre ist aktuell in einer Vitrine der Ausstellung „Neues Gesicht für eine zerstörte Stadt – Braunschweigs Nachkriegsjahrzehnte“ im Stadtarchiv zu sehen. „Der Löwe – das Portal für das Braunschweigische“ wird sich mit dem damaligen Zustand der Fachwerkhäuser in Braunschweig einem zweiten Thema aus der Ausstellung widmen.

Das Staatstheater wurde in der für Braunschweig so verheerenden Bombennacht vom 14. auf den 15. Oktober 1944, in der 90 Prozent der Innenstadt in Schutt und Asche fielen, schwer getroffen und brannte in weiten Teilen aus. Vorstellungen hatte es bereits seit August 1944 nicht mehr gegeben. Bei Kriegsende im Mai 1945 war nicht klar, ob die Ruine überhaupt noch zum Wiederaufbau taugen würde. Aber der von der Militärregierung beauftragte Intendant Jost Dahmen übertrug bereits am 16. Juli 1945 dem Staatlichen Hochbauamt Braunschweig den Auftrag zum Wiederaufbau.

„Phosphor“ tropfte herab

Wie gewaltig die Zerstörungen waren, schilderte Zeitzeuge und Dramaturg Paul Albrecht Schmücking in einer Programmheftbeilage zu „Jacobowsky und der Oberst“ im Januar 1949:

„Sonnabend, den 14. Oktober 1944… taghelle, unheimliche Nacht über Braunschweig. Bis in die Keller erdröhnte das Große Haus von den Einschlägen. Während die Löschvorbereitungen getroffen wurden, eilten wir in das Vorderhaus. Tiefes Dunkel herrschte im Zuschauerraum wie vor jeder Vorstellung. Wir suchten unter jeder Stuhlreihe nach Brandbomben, warfen einige noch glimmende Eindringlinge aus dem Treppenhaus heraus. Im Bühnenhaus versuchte man vergeblich, den Konzertflügel zu retten. Weiter griffen gierig die Flammen. Vom Schnürboden kam Feuerregen herab, Phosphor tropfte. Nirgendwo Wasser, kein Licht, nur noch erbarmungsloses Feuer. Mit einem Donnerschlag, wie aus einer höllischen Inszenierung, rasselten gleichzeitig Schnürboden und Bühnenboden auf die Tiefe der Unterbühne herab.“

Später schrieb Schmücking ein Buch mit dem Titel „1940 – 1954 im Staatstheater Braunschweig – Zeilen zur Erinnerung“ (1955), das die Ereignisse und Entwicklungen am Staatstheater in den Jahren des Zweiten Weltkriegs und der unmittelbaren Nachkriegszeit beleuchtet. Das Buch ist antiquarisch noch erhältlich.

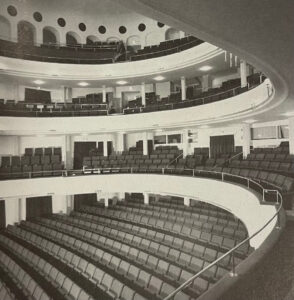

Erste Ideen, schon im Dezember 1945 wieder im Staatstheater spielen zu können, stellten sich rasch als illusorisch heraus. Immerhin waren zum Jahresende die Dachkonstruktionen und die Dachhaut fertiggestellt und im Mai 1946 die Rohbauarbeiten weitgehend abgeschlossen. Großen Anteil am zügigen Baufortschritt hatte die britische Militärregierung, die die Arbeiten durch Vergabe von Materialbezugsscheinen und Freistellung von Arbeitskräften förderte. Fehlende finanzielle und materielle Mittel führten allerdings dazu, dass das Theater nicht in der alten herzoglichen Pracht mit seinen beeindruckenden Gründerzeitdekorationen rekonstruiert werden konnte.

„Vornehme Zurückhaltung“

Der mit der Gestaltung der Publikumsräume beauftragte Architekt Daniel Thulesius beschrieb in seinem Rechenschaftsbericht die architektonische Gestaltung als „vornehme Zurückhaltung und schlichte Eleganz“. Der Wiederaufbau des Großen Hauses sei, so schrieb er, ein Denkmal, das sich Braunschweiger Firmen, Handwerker und Arbeiter in schwerer Zeit gesetzt haben. Wirtschaftlich gelohnt hat es sich freilich für die meisten Handwerker angesichts der Währungsreform nicht.

Das traf auch auf meinen Großvater zu. In seinen Erinnerungen schrieb mein Vater dazu:

„In diesem schwierigsten Zeitabschnitt wagte mein Vater zusammen mit Angelo Benedetti und Albert Bruhne den Schritt in die Selbstständigkeit. […] Der größte Auftrag indes dürfte nach 1945 der Wiederaufbau des Braunschweiger Staatstheaters gewesen sein, bei dem sie mit 10–15-köpfigen Stuckateurkolonnen aus dem Eichsfeld die gesamten Stuckarbeiten im Inneren ausgeführt haben. Mehrfach konnte ich dabei meinem Vater auf den riesigen Gerüsten zusehen. Pech war es, dass die Arbeiten, die unmittelbar nach dem Kriegsende 1945 begonnen hatten, mit der Währungsreform am 20. Juni 1948 abgeschlossen waren, so dass die Abrechnung zu der praktisch wertlosen Reichsmark vor Einführung der D‑Mark erfolgte.“

Bürger halfen bei Bühnenausstattung

So war die Freude über die ersten Vorstellungen im wieder hergerichteten Staatstheater getrübt. Sie wären übrigens ohne die tatkräftige Mithilfe der Bevölkerung gar nicht möglich gewesen. Für die Bühnenausstattung verfügte das Staatstheater bei durchschnittlich drei Premieren monatlich lediglich 1.500 D‑Mark. Das reichte natürlich vorne und hinten nicht. Nach einem Aufruf im Programmheft meldeten sich aber viele Bürger, die ihre Unterstützung anboten.

Intendant Walter Bruno Iltz erinnerte sich dazu im Programmheft zu Wagners „Fliegenden Holländer“ im Februar 1949:

„Man möchte von mir wissen, woran es fehlt. Hier meine Antwort: an allem. Wir brauchen Möbel, Gartenstühle, spanische Wände, Gobelins, alte Lampen, Haushaltsgerät, Gläser aller Art, Bespannstoffe, alte Hüte, Schirme, Stöcke, alte Waffen, kurz, alles, was in alten und neueren Zeiten gebraucht, getragen wurde. Wir sind auch dankbar für die Angabe von Leihmöglichkeiten. Ein Braunschweiger schrieb mir, er würde gern seine Möbel einmal von der Bühne sehen… Wahrlich, es ist eine Lust, für dies Braunschweiger Publikum Theater zu spielen, mögen die Sorgen manchmal auch noch so schwer sein!“