Kunst & Kultur

Lack-Luxus aus Braunschweig

Objekt des Monats, Folge 21: Eine Schreibkommode aus Deutschlands berühmtester Lackwarenmanufaktur. Weiterlesen

Zeitgenössische Auseinandersetzung mit Stobwasser

Am 13. November startet die Vortragsreihe „Stobwasser – ganz schön gelackt“ im Städtischen Museum. Weiterlesen

Viel los im Schlossmuseum

Zum Ende der Sonderausstellung „ResidenzWechsel. Die Verlegung des Hofes von Wolfenbüttel nach Braunschweig“ veranstaltet das Schlossmuseum Braunschweig am 26. Oktober eine feierliche Finissage. Das Museum ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet, das Programm startet um 13 Uhr. Weiterlesen

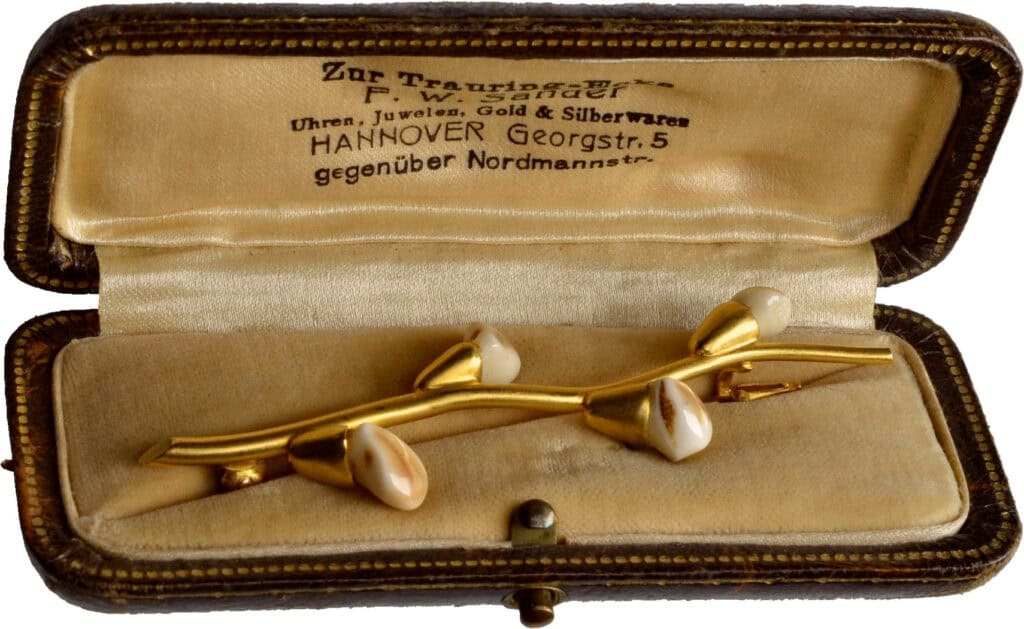

Kampmanns Kunst im Kleinen

Die Kabinettausstellung „Bodo Kampmann – Bildhauer und Goldschmied“ zeigt überraschend filigrane Arbeiten des Braunschweiger Künstlers. Kampmann-Expertin Bärbel Mäkeler schreibt über diese unbekannte Seite seines Schaffens. Weiterlesen

Neue Inszenierungen für alte Mönche

Die modernisierte Ausstellung im Zisterziensermuseum rückt die Blütezeit des mittelalterlichen Ordens in Riddagshausen anschaulich in den Fokus. Weiterlesen

Von Yokohama nach Braunschweig

Objekt des Monats, Folge 19: Zwei Rauchschalen für das Residenzschloss. Weiterlesen

Wohnen in einem nur 2.20 Meter breiten Haus

Spannende Bauten im Braunschweiger Land locken zum Tag des offenen Denkmals am 14. September. Weiterlesen

Wer war Bodo Kampmann?

Heute kaum noch bekannt, aber in Braunschweig so präsent: Expertin Bärbel Mäkeler erinnert an den Künstler Bodo Kampmann und seine Werke. Weiterlesen

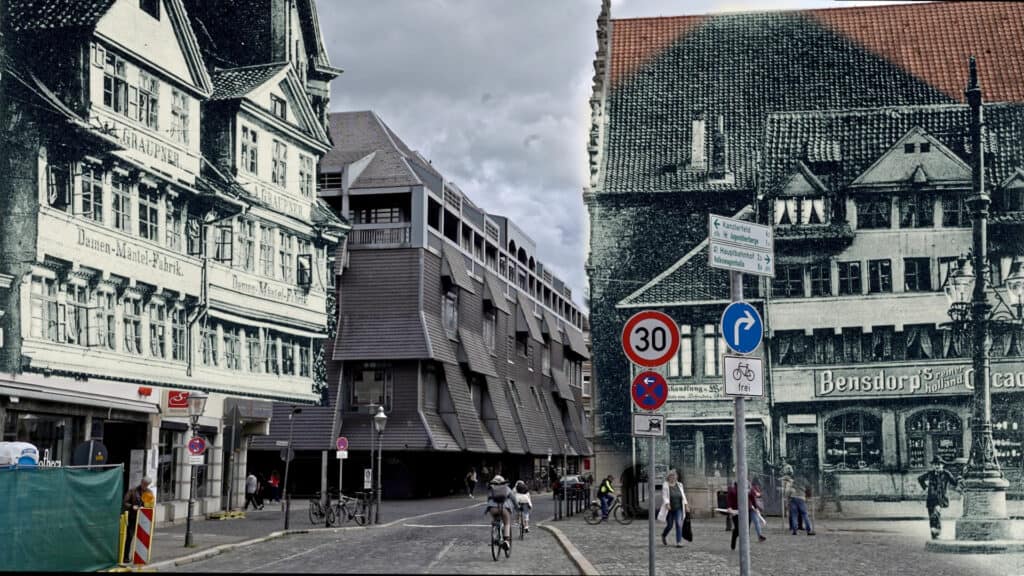

Ein Zuhause für Braunschweigs „Timejumps“

Braunschweig gestern und heute: Dirk Troues Videomontagen sind ab sofort im Städtischen Museum im Altstadtrathaus an einer eigenen Medienstation zu sehen. Weiterlesen