Sport & Freizeit

Schwimmunterricht für Kinder mit Beeinträchtigungen

Die Kroschke Kinderstiftung ermöglicht Schwimmkurse mit der DLRG-Ortsgruppe und dem Polizei SV. Weiterlesen

Ein Tag im Zeichen des Hip-Hop

„Beats aus‘m Kiez“ steigt am 10. August im Skatepark Westbahnhof - veranstaltet von den Def Style Rockers, Braunschweigs ältester Hip-Hop-Gruppe. Weiterlesen

Im Einsatz gegen jugendlichen Bewegungsmangel

Teilnahme für Schul- und Vereinsmannschaften am Mehrkampf-Cup Braunschweiger Land (MKC) 2024 ist noch bis Ende Oktober möglich. Die Erkenntnis ist nicht neu: Viele Kinder und Jugendliche in Deutschland bewegen sich viel zu wenig. Besonders in den Kategorien „körperliche Aktivität“ und „körperliche Fitness“ schneidet deutsche Nachwuchs im internationalen Vergleich schlecht ab. Nur ein Drittel erreicht einer… Weiterlesen

Nicht einfach: zweimal ziehen, einmal prellen

Die Hans-Würtz-Schule richtete das 35. Rollstuhlbasketball-Turnier aller norddeutschen Förderschulen für körperliche und motorische Entwicklung in Braunschweig aus. Weiterlesen

60.000 Pflanzen im Bad Gandersheimer Blumenmeer

Die 7. Niedersächsische Landesgartenschau wird unter dem Motto „Garten. Fest. Spiele“ am 14. April eröffnet. Weiterlesen

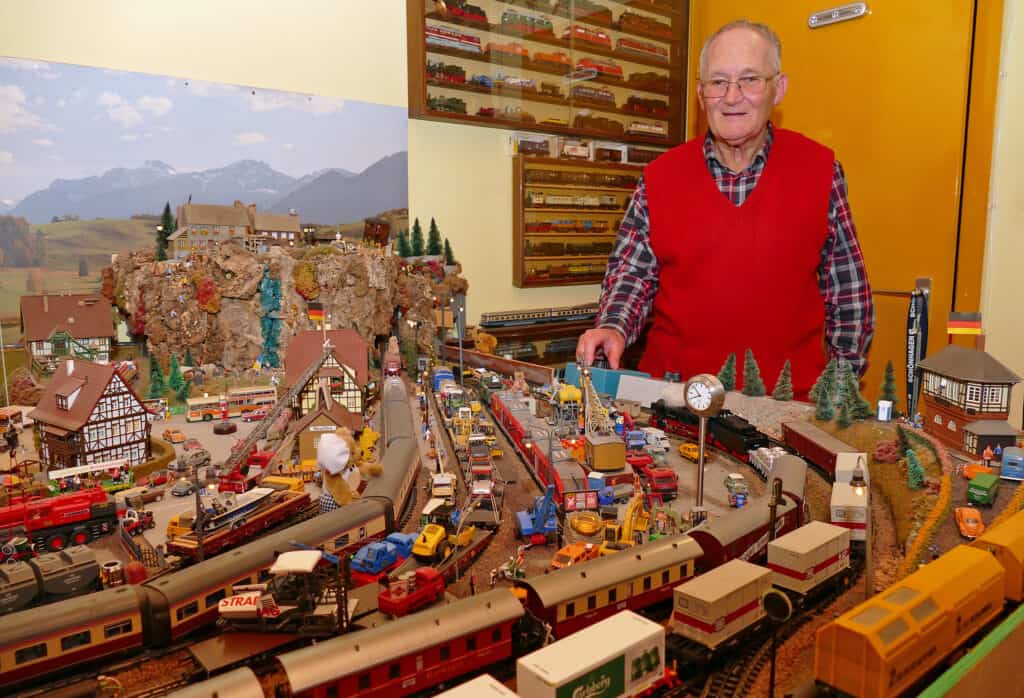

Modelleisenbahner in Braunschweig von Kindesbeinen an

Burkhardt Paul hat mit sieben Jahren seine erste Lok geschenkt bekommen. Noch heute ist die Anlage sein liebstes Hobby – seine Frau akzeptiert es. Weiterlesen

Das Team steht im Mittelpunkt, nicht das Ich

Der Mehrkampf-Cup im Braunschweiger Land will Kinder und Jugendliche zum Sporttreiben ohne individuellen Leistungsgedanken animieren. Weiterlesen

Via Romea Germanica – Pilgern in unserer Region

Der Pilgerweg Via Romea Germanica führt von Stade nach Rom und durch das Braunschweiger Land. Weiterlesen

Rennfahrer Kurt Ahrens: Ein Amateur, so schnell wie die Weltelite

Eckhard Schimpf schrieb ein Buch über seinen langjährigen Freund mit dem Titel: „Einer dieser verwegenen Kerle: Kurt Ahrens“. Weiterlesen