Braunschweigs Brücken, Folge 15: Für die Brücke am Neuen Petritor ist Krahes kompletter Plansatz erhalten.

Die Okerbrücke am Neuen Petritor ist wohl die allgemein unbekannteste in Braunschweig, weil sie seit den 1960er Jahren abseits der Hauptverkehrsströme im Verborgenen liegt. Und dennch ist sie etwas ganz Besonderes. „lm Gegensatz zu den übrigen Brückenbauten Krahes ist für diese Brücke ein vollständiger Plansatz erhalten. Er befindet sich im Städtischen Museum. Grundrisse, Ansichten und Schnitte sind in brillanten Zeichnungen dargestellt, die selbst den Rang von Kunstwerken beanspruchen können“ berichtet der renommierte Bauhistoriker Elmar Arnold. Gemeinsam mit ihm stellt „Der Löwe – das Portal für das Braunschweigische“ Braunschweigs Okerbrücken in monatlicher Folge vor.

Eine erste Brücke an dieser Stelle wurde bereits 1698 errichtet. Wegen der Anlage der barocken Bastionärbefestigung musste das ursprüngliche Petritor nach Norden verlegt werden. Die Neuanlage wurde fortan als das „Neue Petritor” bezeichnet. Die in dieser Zeit entstandene massive Bogenbrücke wurde jedoch 1819 als baufällig beurteilt. Und Krahe schuf den Entwurf zu dem bis heute weitgehend erhaltenen Neubau. Er führt über den Neustadtmühlengraben und verbindet die Innenstadt (Radeklint) mit dem Petritorwall und der Petritorbrücke.

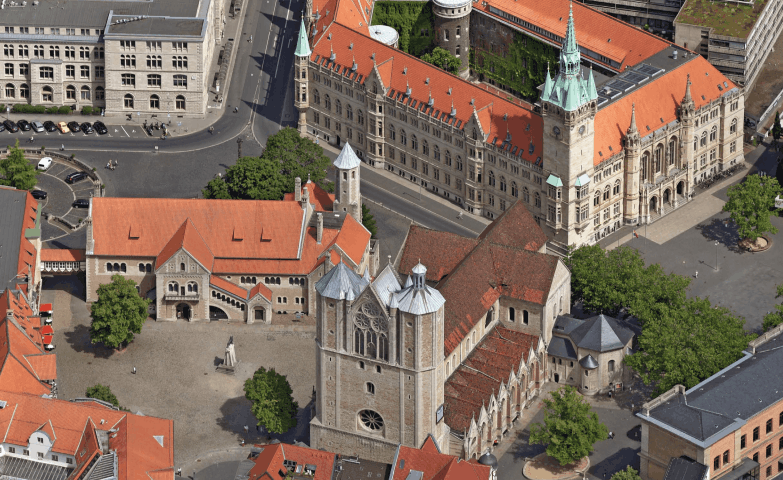

Peter Joseph Krahe (1758–1840) war Leiter des Bauwesens im Herzogtum Braunschweig und1803 von Herzog Karl Wilhelm Ferdinand (1735–1806) mit der Neugestaltung der aus militärischer Sicht überflüssig gewordenen Wallanlagen. Der Herzog erlebte die Umgestaltung allerdings nicht mehr. Er erlag den schweren Verletzungen, die er bei der Schlacht bei Jena und Auerstedt erlitten hatte.

Krahe entwickelte das Konzept des grünen Promenadenrings, der bis heute Braunschweig prägt und der Stadt eine ganz besondere Ausstrahlung verleiht. Durch das Schleifen der Befestigungsanlagen wurde die Ausdehnung der Stadt über die mittelalterlichen Grenzen hinaus möglich. Pläne, den Wallring zum UNESCO-Weltkulturerbe zu erheben, scheiterten vor einigen Jahren.

Die Brücke über den Neustadtmühlengraben wurde nach Krahes Entwurf zwischen 1819 und 1823 gebaut. Die klassizistische Anlage ist weitgehend erhalten geblieben. Allerdings ist die Westseite durch den Ausbau des Radeklints (1961–63) zum Verkehrsknotenpunkt nicht mehr sichtbar. Der Graben wird bis zur Straße „Am Alten Petritore“ unterirdisch geführt.

„Die östliche Stirnseite der aus Quadermauerwerk errichteten Doppelbogenbrücke zeigt eine besonders signifikante Form. Sie ist halbkreisförmig nach innen eingeschwungen. Kräftige Gesimse markieren die Gewölbekämpfer und schließen die Stirnseite oben ab. Eindrucksvoll ist der geometrisch komplizierte Steinschnitt an den zweifach gekurvten Bogenkanten“, erläutert Bauhstoriker Arnhold. Die verwendeten Steine stammen aus dem Park von Salzdahlum und von den Kasematten des Philippsberg in Wolfenbüttel. Das klassizistische Eisengeländer ist ebenfalls erhalten.