Im Braunschweiger Land gab es in der Frühen Neuzeit zahlreiche Hexenverfolgungen und Hexenverbrennungen.

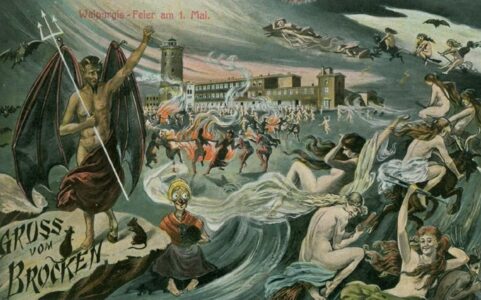

Hexenglauben und Brockenfahrt (Blocksberg) in der Walpurgisnacht waren seit dem Mittelalter auch im Braunschweigischen in vielfältiger Form Bestandteil des Volksglaubens. In der Nacht zum 1. Mai, um Mitternacht, so glaubte man, reiten die Hexen auf Besen, Schweinen oder Ziegen auf den Brocken zu ihrer Zusammenkunft mit dem Teufel, um dort ihre Feste zu feiern. Heute feiern viele Menschen ausgelassen die Walpurgisnacht, aber es gibt in dieser Nacht auch Anlass zum historischen Erinnern und durchaus auch zum Nachdenken über aktuelles Geschehen an vielen Orten dieser Erde.

Schrecken und Grausamkeit

Das Thema „Hexen“ ist nicht nur ein besonderer Aspekt der Vergangenheitsbetrachtung, sondern begleitet uns auch im heutigen Alltag vielfach. Von der kindlichen Ausdrucksform im Stil des Kinderbuchs „Die kleinen Hexe“, über noch immer existierende Hexenverfolgungen in Afrika oder Südamerika bis hin zu regionalem Marketing, wie im Harz, ist uns das Thema stets gegenwärtig. Der Volksglaube hatte jedoch nichts gemein mit touristischer Eventvermarktung in unserer Zeit. Vielmehr wird völlig verdrängt, was sich in der Frühen Neuzeit mit Hexenverfolgungen an Schrecken und Grausamkeit verband.

Ohne Zweifel waren die Hexenprozesse eine der schlimmsten von Menschenhand angerichteten Katastrophen der europäischen Geschichte. Dabei sind Klischeevorstellungen und Vorurteile noch längst nicht überwunden. Über neun Millionen Hexen seien alleine in Deutschland verbrannt worden, angeführt von der katholischen Kirche und der Inquisition und Ausdruck des „finsteren Mittelalters“, so lautet eine nicht auszumerzende vorurteilsbeladene Fehlinformation.

Längst weiß man in der Forschung, dass die Zahl der als Hexen verbrannten Personen in Europa zwischen geschätzten fünfzig- und sechzigtausend lag. Dabei waren es keineswegs nur Frauen, die als Hexen Verfolgt, gefoltert und hingerichtet wurden, sondern auch Männer, und es gab Gebiete, in denen die Zahl der hingerichteten Männer überwog.

Zweifelhafter Ruhm der Herzöge

Nicht nur In Norddeutschland und besonders im Braunschweiger Land gab es in der Frühen Neuzeit zahlreiche Hexenverfolgungen und Hexenverbrennungen, wobei sich die Herzöge in Wolfenbüttel einen wenig hervorzuhebenden Ruhm verschafft haben sollen, ja geradezu berüchtigt gewesen seien sollen für die Grausamkeiten der Folter.

Das Lechlumer Holz vor Wolfenbüttel soll als Haupthinrichtungsstätte der Braunschweiger Herzöge ein ganzer Wald von Brandpfahlen gewesen sein und Herzog Heinrich Julius (1564 – 1613) habe Hexen und Zauberer dem Worte gottesgemäß recht streng bestraft, berichtet seine Leichenpredigt. Selbst der als Bücherfreund und Wissenschaftsförderer berühmte Herzog August der Jüngere (1579–1666) war ein eifriger Verfechter der Hexenverfolgung.

Herzog Heinrich Julius hatte dagegen nicht nur Hexen verbrennen lassen, sondern er stand zugleich am Beginn jener neuzeitlichen Tradition, bei der die große Zeit der Hexenverfolgung zum Thema der Literatur wurde. Er war nicht nur aktiv in der Verfolgung der Hexen, er machte sie zum Thema seiner Dramen, wie etwa in seiner „Susanna“ (1592): „Gott hat befohlen, man soll keine Zauberer leben lassen, sondern mit Feuer verbrennen; denn Zauberer und Zauberinnen fallen ab von Gott, verleugnen Gott, verbinden sich mit dem Teufel, buhlen mit ihm und fügen durch des Teufels Hülfe den Leuten Schaden zu.“

Gegner der Hexenverfolgung

Ebenfalls im Braunschweiger Land tätig war 1628/29 der durch seine Schriften gegen die Hexenverfolgung bekannt gewordene Priester und Barocklyriker Friedrich von Spee (1591 – 1635). Er wurde jedoch 1629 bei einem Attentat nahe Woltorf lebensgefährlich verletzt. Kompromisslos kämpfte er gegen den Hexenwahn, etwa in seiner 1631 anonym erschienenen Schrift „Cautio Criminalis“. Spee erklärte die Hexenverfolgungen als „die unselige Folge des frommen Eifers Deutschlands“.

In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich die Forschung in zunehmendem Maße mit dieser historischen Problematik beschäftigt, gleichzeitig war und ist sie ein beliebtes Feld der Medien sowie nicht zuletzt der touristisch vermarkteten Alltagskultur unserer Zeit. Auch die Berichte über Satanskulte, Wunderheiler und selbst Hexenprozesse der Gegenwart belegen die Aktualität des Themas.

Historischen Hintergrund bedenken

Gerade deshalb sollte man sich die Mühe machen, darüber nachzudenken, welchen historischen Hintergrund die Hexenfeiern in der Walpurgisnacht haben und ob es wirklich angebracht ist, wenn auf Wunsch der Tourismusmanager im Harz die Menschen zu Hexenfeiern in der Walpurgisnacht in den Harz strömen und feucht-fröhlich durch die Lande und durch den Harz ziehen.

Derzeit gehen die Vereinten Nationen davon aus, dass in 29 Länder aktuell Hexenverfolgungen und Hexenhinrichtungen stattfinden. Am heftigsten ist dies offenbar in Papua-Neuguinea der Fall und die Vereinten Nationen schätzen, dass Jahr für Jahr rund 200 Menschen als Hexen in Papua-Neuguinea getötet werden.

Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung an der TU Braunschweig.