In der 40. Folge der Serie Beins Postkarten befasst sich der Autor mit der Figur „Heinrich der Löwe in Eisen“, die nun im Landesmuseum steht.

Die Rückseite der Karte vom Mai 1916 informiert über ihre Aufgabe: „Wohlfahrtspostkarte. Herausgegeben vom Ausschuß für die Aufstellung ‚Heinrichs des Löwen in Eisen‘. Der Reinertrag wird zu gleichen Teilen für die vereinigten Männer- und Frauenvereine vom Roten Kreuz, für den Liebesgaben-Ausschuß Braunschweig und für die Kriegsbeschädigten verwandt.“ Unsere Karte ist gerichtet an Emmy Gerlach in Bad Pyrmont, „Töchterheim Oswald Philippi“, und wurde abgeschickt, als bei ersten Hungerkrawallen in Braunschweig wütende Arbeiterfrauen und Lehrlinge Schaufensterscheiben einwarfen und Lebensmittelgeschäfte plünderten. Der Text: „Liebe Emmy! Herzl. Grüße aus der Residenz Braunschweig, wo ich geschäftlich zu tun hatte. Habe soeben ein kl. Lecker-Paket an Dich absenden lassen. Du mußt Chocolade essen nicht verlernt haben! Herzl. Grüße von Deiner Mutter.“ Wer sich im Krieg eine Privatschule und ein Töchterheim in Bad Pyrmont leisten konnte, hungerte natürlich nicht.

Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 06.10.2021 (Bezahl-Artikel)

Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 06.10.2021 (Bezahl-Artikel)

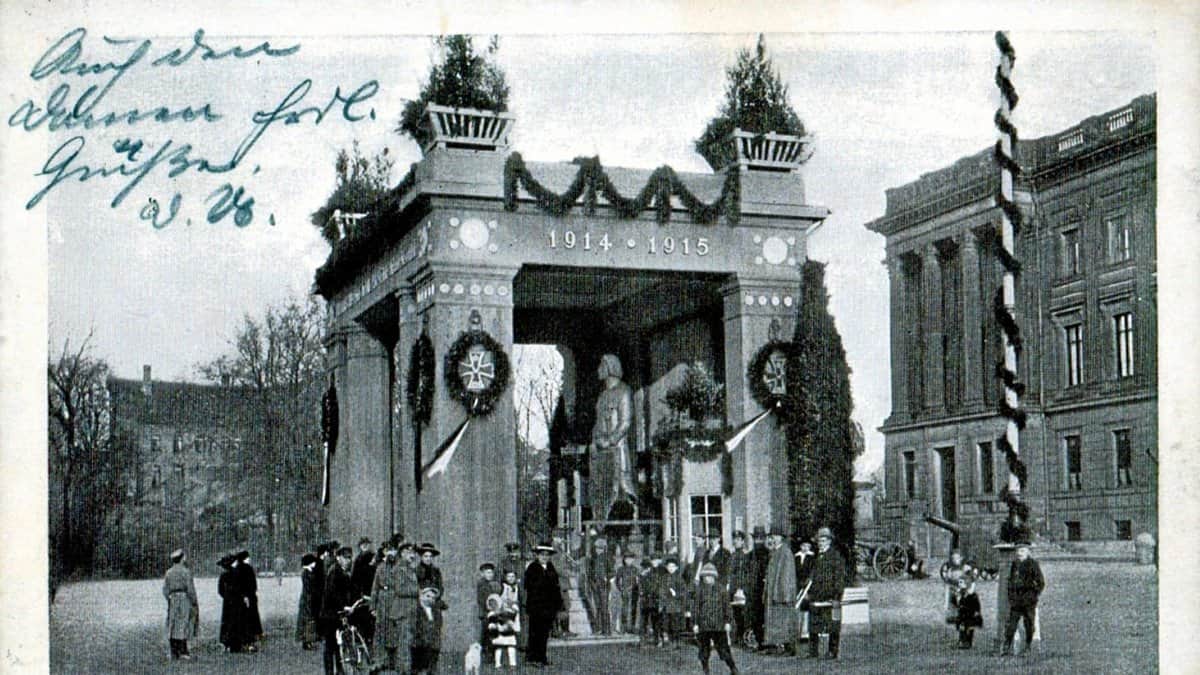

Als diese Wohlfahrtskarte, eine von 5000, verschickt wurde, war „Heinrich der Löwe in Eisen“ fünf Monate alt. Der Bildhauer Arnold Kramer, von dem unser Eulenspiegelbrunnen stammt, hatte die Figur entworfen. Sie ist 3,50 Meter hoch, aus „afrikanischem Weißholz“ und war sorgsam geschützt durch einen Pavillon. Sie stand vor dem herzoglichen Residenzschloss und sollte die Bürger in der Zuversicht bestärken, dass der Krieg durch das Zusammenstehen aller zu gewinnen wäre.

Die Einweihung der Statue

Der „Braunschweiger Allgemeine Anzeiger“ berichtete am 5. Dezember 1915: „Auf dem Schloßplatze versammelten sich in der zwölften Stunde die zu der Einweihungsfeier geladenen Behörden und Vereine vor dem Pavillon, der das Standbild des eisernen Herzogs umgibt, dem Braunschweig erst seine eigentliche Stadtwerdung verdankt. Eine zahlreiche Volksmenge wohnte der Einweihungsfeier bei. Kurz vor zwölf Uhr erschallten Kommandorufe, die Schloßwache trat ins Gewehr. Trommelwirbel ertönte und durch das Mittelportal betrat Ihre Königliche Hoheit, die Frau Herzogin, den Schloßplatz.“ Sie wurde von Minister Boden, Oberbürgermeister Retemeyer, Polizeipräsident von dem Busch, Schulinspektor Sattler, dem Leiter des Organisations-Komitees, und Arnold Kramer empfangen. Unter den Klängen eines Dankgebets wurde die Statue enthüllt, und Domprediger Dr. von Schwarz hielt eine flammende Rede:

„Vor dem Standbilde eines Helden versammeln wir uns heute in einer schweren Zeit. Wohl ziemt es uns, in diesen Tagen des Mannes zu gedenken, der einst mit gewaltiger Kraft einen Wall geschaffen hat für das Deutschtum vor dem Slawentum.“ Er gedachte dann der Toten des Krieges und mahnte die Lebenden, ihre Tage nicht in „leichtfertiger Genusssucht, mit eitlem Tand, in selbstsüchtiger Erwerbsgier“ zu verbringen. Wer könnte, sollte spenden, „sich dankbar erweisen durch die Tat für die, die uns die Heimat schützen. Und wenn dereinst Kinder und Kindeskinder dies Bildnis in dem Kleid von Eisen sehen, sollen sie sich erzählen lassen von der Zeit, da das ganze deutsche Volk zusammengeschweißt war gegen Albions Falschheit (gemeint: England), gegen moskowitische Rachsucht (Russland) und welsche Tücke (Frankreich und Italien).“ Das also waren nach seiner Definition die Schuldigen am Krieg, und Heinrich der Löwe war ein Friedensfürst.

Viktoria Luise schlägt den ersten Nagel ein

Nach des Pastors Rede erklang die Nationalhymne und „Ihre Königliche Hoheit, die Frau Herzogin, schritt zu dem Standbilde hinauf, um den ersten Nagel einzuschlagen, der mit den Initialen EA und VL (Ernst August und Viktoria Luise) geziert ist. Aus der Hand eines mit dem Eisernen Kreuze geschmückten 92ers nahm die hohe Frau den Hammer entgegen und schlug den goldenen Nagel in die Mitte des Schildes, das der Herzog vor sich hielt.“ Ihr folgte der Landesminister mit einem Nagel über und der Oberbürgermeister mit einem unter dem herzoglichen. Danach durften die zuvor angemeldeten Volksvertreter nageln. Position auf dem Schild, Material und Größe der Nägel dokumentierten dabei die Bedeutung der Spender. Die goldenen bildeten das Zentrum des Schildes. Sie und die im inneren Oval anzubringenden 48 silbernen waren beschriftet, sie kosteten 300 bzw. 100 Mark.

Aber natürlich täuschten die Nägel nur Edelmetall vor, denn dieses sollte ja den Krieg finanzieren helfen. Weniger kosteten hingegen die namenlosen kleinen Nägel. Letztlich war also alles Genagelte aus Eisen: So trägt Heinrich der Löwe in Eisen seinen Namen zu Recht. Ein Gedenkbuch, das das Landesmuseum aufbewahrt, hielt alle Spender und die Größe ihrer Geldgabe fest.

Nachdem etliche Vereine, Behörden und Einzelpersonen ihre Nägel platziert hatten, verließ Viktoria Luise die Veranstaltung, die damit offiziell beendet war. Die Nagelung ging bis Sonnenuntergang weiter und wurde in den folgenden Monaten fortgesetzt. – „Gold gab ich für Eisen“, das wurde erstmals im Kampf gegen Napoleon propagiert. In manchen Schubläden erinnern noch heute Ringe aus Eisen und Kupfer an diese Art der Kriegsfinanzierung.

Die Figur wird zum Ärgernis

Die SPD-Zeitung „Volksfreund“ kommentierte in einer Kurzmeldung die Einweihungsfeier: „Es ist bedauerlich, daß man erst zu solchen Mitteln greifen muß, zu dem Mittel der Erweckung der Eitelkeit, um die Markstücke bei den Besitzenden für wohltätige Zwecke loszueisen.“ Der „Volksfreund“ hatte Recht: Nur Besitzende nagelten, aber nicht viele. Sie kauften lieber Kriegsanleihen, denn die versprachen hohe Gewinne nach dem Sieg. Wie wir wissen, kam es anders, denn die Feinde siegten und vergoldeten sich ihre eigenen Kriegsanleihen. Und die Deutschen erhielten für ihre, als sie während der Inflationsjahre ausgezahlt wurden, nur Papierfetzen.

Im September 1918 beschloss der Ausschuss, den Eisernen Heinrich ins Vaterländische Museum (ab 1935 Landesmuseum) zu überführen, denn es war abzusehen, dass der Zorn der hungernden Menschen dieses Symbol ihrer Verelendung zerstören würde. Seit Februar 1919 wurde Heinrich im ehemaligen Kloster St. Aegidien ausgestellt, das als „Vaterländisches Museum“ diente, und machte 1989 den Umzug ins Landesmuseum am Burgplatz mit. Zurzeit ist das Museum allerdings wegen Umbauarbeiten geschlossen.

Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 06.10.2021 und erreichbar unter: https://www.braunschweiger-zeitung.de/braunschweig/article233506425/Heinrich-der-Loewe-in-Eisen-vor-Braunschweigs-Residenzschloss.html (Bezahl-Artikel)

Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 06.10.2021 und erreichbar unter: https://www.braunschweiger-zeitung.de/braunschweig/article233506425/Heinrich-der-Loewe-in-Eisen-vor-Braunschweigs-Residenzschloss.html (Bezahl-Artikel)