Geschichte(n) aus dem Braunschweigischen, Folge 35: Hundesteuer wurde in Braunschweig erstmals 1853 gesetzlich verordnet.

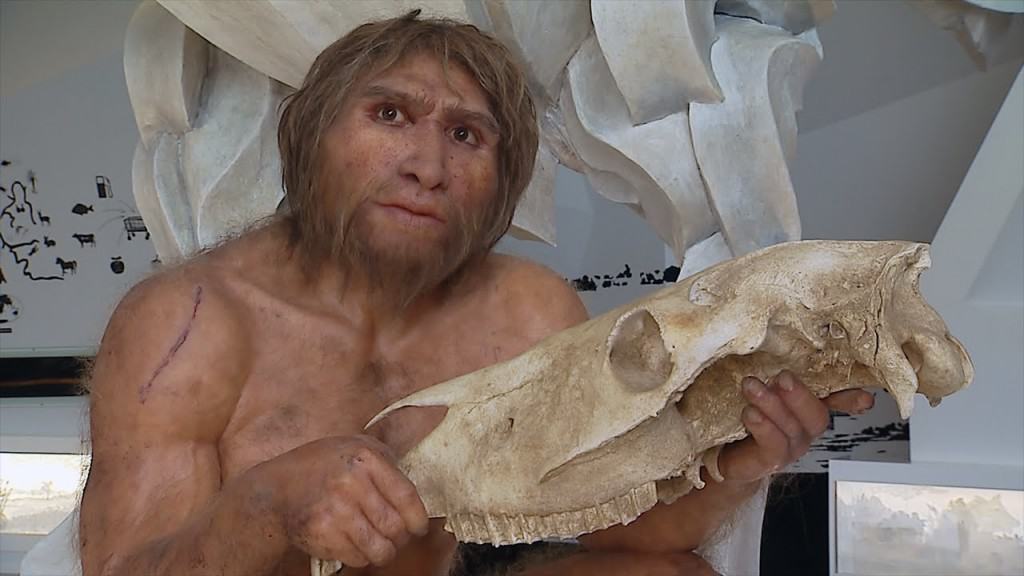

Die Geschichte der Beziehung von Hund und Mensch ist eine Geschichte, die bis in die Eiszeit zurückreicht und die Entwicklung des Menschen über Jahrtausende hinweg in wechselnder Form begleitet hat. Viele tausend Jahre lebten dabei die nomadisierenden Menschen und Wölfe miteinander, ohne dass eine Domestikation des Wolfes zum Haushund eintrat, jedoch mit der Sesshaftigkeit spätestens seit der Jungsteinzeit hatte sich dies geändert. Knochenfunde bei archäologischen Ausgrabungen auch im Braunschweiger Raum belegen, dass Hunde zum festen Bestandteil der bäuerlichen Lebensgemeinschaften gehörten. Die Tiere wurden als Jagd‑, Hüte- und Hofhunde genutzt.

Karrenhunde prägten Straßenbild

Im Mittelalter gab es in der Hundehaltung erhebliche Standesunterschiede. Es wurde streng zwischen adligen Fürstentieren, vor allen Dingen reinrassigen Jagdhunden, und den unehrenhaften Bauernhunden unterschieden. In den Berichten aus spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Städten, so auch etwa Braunschweig, findet sich immer wieder der Hinweis darauf, dass sich eine große Anzahl von Hunden in der Stadt aufhielt und die Straßen bevölkerte. Dabei ging es vor allem um Arbeitshunde. Insbesondere in der zweiten Hälfte des 18., und im 19. Jahrhundert zählten sogenannte Karrenhunde zum Straßenbild. Damit verbunden waren auch problematische Folgen, wie etwa Übertragung von Seuchen, Tollwutgefahr, Angriffe auf Menschen.

Um diese Gefährdungen zu verringern und vor allen Dingen als seuchenpolizeiliche Maßnahme zur Verringerung der Hundezahl wurde die Einführung der Hundesteuer erfunden. Die Anfänge der Hundesteuer in Braunschweig datieren aus dem Jahr 1853. Was zunächst eine polizeiliche Maßnahme war wurde später, etwa mit dem Hundesteuergesetz von 1878, zu einer allgemeinen Gebrauchssteuer, da die Hunde Anlass zu höherem städtischen Reinigungsaufwand boten. In der Weimarer Republik wurde die Hundesteuer den Gemeinden als örtliche Abgabe zuerkannt, wie sie auch im Grundgesetz 1949 festgehalten worden ist.

Häufige Auseinandersetzungen

Wer die Geschichte der Hundehaltung und der städtischen Obrigkeit in Braunschweig verfolgt, findet in fast jedem Jahrhundert seit dem Mittelalter Hinweise auf damit in Zusammenhang stehende Auseinandersetzungen. War es im Mittelalter mehr eine gewerbliche Frage und dienten die Hunde ganz praktischen Zwecken der Arbeit und der Sicherheit, waren sie im 16. und 17. Jahrhundert teilweise in den führenden Klassen Luxusobjekte und wurden gegen Ende des 18. Jahrhunderts für lange Zeit auch als Karrenhunde ein Wirtschaftsfaktor. Wer Hunde zur Bewachung brauchte oder zur Ausübung seines Gewerbes, blieb von der Hundesteuer im 19. Jahrhundert befreit. In den Unterschichten, bei denen die Hunde als Haustiere gehalten wurden, führten soziale Nöte zu Unruhen, da man oft nicht in der Lage war, die mit der Hundesteuer oder vergleichbaren Abgaben geforderten Gelder aufzubringen.

Mit dem Statut vom 14. Dezember 1853 und den folgenden Vorschriften vom 21. Juli 1869 sowie dem Statut vom 31. März 1878 wurden grundsätzliche Regelungen für das Halten von Hunden in Braunschweig aufgestellt. So musste jeder Hundehalter bis zum 15. November des Jahres für das nächste Kalenderjahr seine Hunde bei der Stadt anmelden. Mit der Anmeldebescheinigung wurde eine Marke ausgegeben. 1878 war dies für einen Hund jährlich zehn Mark. Befreit waren Hundehalter, wenn ihre Tiere für das Ausüben des Gewerbes unabdingbar waren oder der Bewachung von Haus und Grundstück dienten.

Tierwohl schon im Blick

Waren in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts viele der Eingaben bei der Stadt Braunschweig deutlich darauf gerichtet, die sozialen Schwierigkeiten der Steuerpflichtigen zu beklagen, so häufen sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts vor allen Dingen Klagen, Beschwerden und auch Eingaben sowie Auseinandersetzungen hinsichtlich des Umgangs mit den Hunden. Zunehmend wurde sich darüber beschwert, dass Hunde als Zugtiere benutzt wurden, ohne dass die strengen Auflagen, die an eine Genehmigung für diese Arbeiten durch Hunde gebunden waren, eingehalten worden sind. Die Einhaltung war der Überprüfung durch die Polizei unterlegen, heute würde man von einem Vergehen in dieser Hinsicht als Ordnungswidrigkeit sprechen.

Im Sinne eines damals heftig geführten Kampfes um eine bessere Haltung und zum Schutz der Hunde erließ der Prinzregent Albrecht, Prinz von Preußen, 1889 mehrere Gesetze, die deutlich machten, dass die Hunde geschützt werden sollten und nur in streng bemessenen Ausnahmen und mit schriftlicher polizeilicher Genehmigung als Arbeitstiere genutzt werden durften.

Der Magistrat und die Ratsversammlung in Braunschweig erließen 1878 gegen die Verbreitung von Tollwut und Gefährdung der Menschen Maulkorb- und Leinenzwang. Die Leine durfte höchsten 50 Zentimeter lang sein. In der Verordnung wurde generell verboten, dass Hunde in Braunschweig auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Anlagen frei umherlaufen dürften. Auf den Bürgersteigen oder Promenadenwegen, in öffentlichen Wirtschaften, Gartenwirtschaften und Konditoreien sowie Cafés oder sonstigen Lokalen, zu denen Jedermann Zutritt hatte, durften Hunde überhaupt nicht geführt werden.

Hundefänger unterwegs

Darüber hinaus wurde genau geregelt, dass Besitzer von Hunden, „welche durch Bellen oder Heulen während der Nachtzeit die Nachbarschaft belästigen, verpflichtet waren, auf Anordnung der herzoglichen Polizeidirektion diese Belästigung abzustellen“ und auch bei Auftreten von Tollwut alle Hunde eingesperrt werden mussten und darüber hinaus frei umherlaufende bissige Hunde eingefangen und getötet werden müssten.

Man sieht, dass das Problem von Leinenzwang und Maulkorbverordnung in Braunschweig eine lange und streng gehandhabte Tradition hat und keineswegs erst in jüngster Zeit aufgrund der Vorfälle mit den sogenannten Kampfhunden auftritt. Auffallend ist, dass die Auseinandersetzung um die richtige Haltung von Hunden besonders zu dem Zeitpunkt begonnen hat, als zunehmend die Hunde nicht mehr als Arbeitstiere, sondern verstärkt als Haustiere und in gehobenen Kreisen sowie beim Adel als Luxustiere gehalten wurden. Und Corona hat die Bedeutung und wie zu hoffen die Erkenntnis über die Bedeutung von Haustieren als Freunde des Menschen, insbesondere für Hunde, noch weiter erhöht.

Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung an der TU Braunschweig.