Verschwundene Kostbarkeiten, Folge 28: Vom Kohlmarkt zum Brüdernkloster: die Schützenstraße

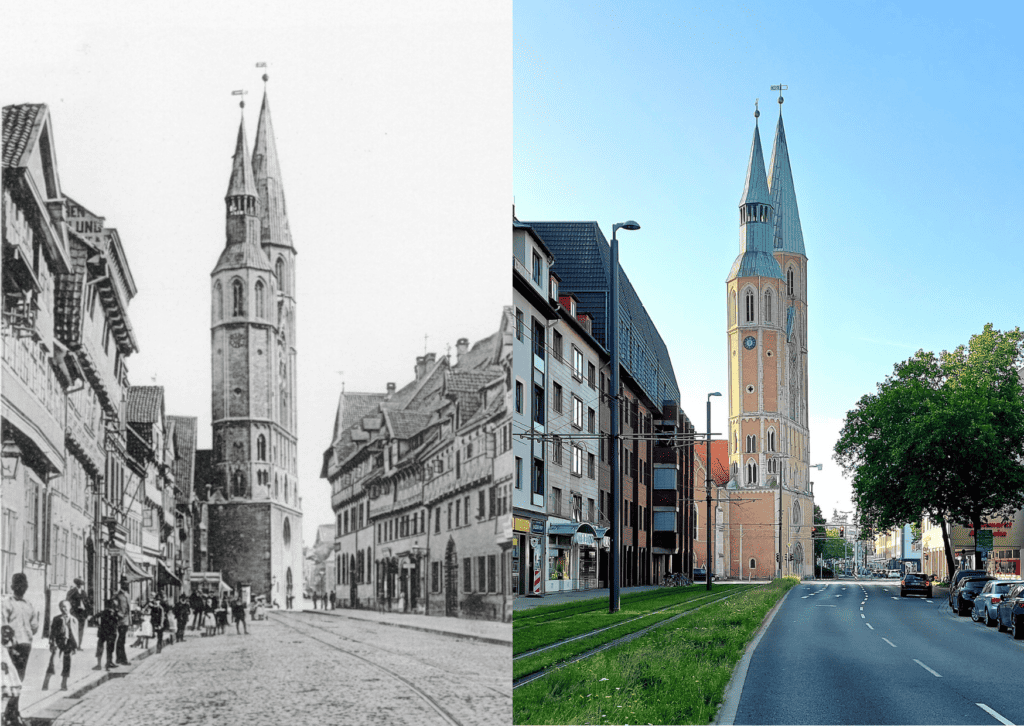

Die Schützenstraße mündet in unmittelbarer Nähe zum Kohlmarkt in die Poststraße ein und endet im Norden auf dem kleinen dreieckigen Platz vor der Brüdernkirche. Während ihr südlicher Teil heute zum innerstädtischen Fußgängerbereich gehört, ist der Nordteil befahrbar und dient in erster Linie zur Erschließung des Parkplatzes am ehemaligen Brüdernkloster (Kannengießerstraße).

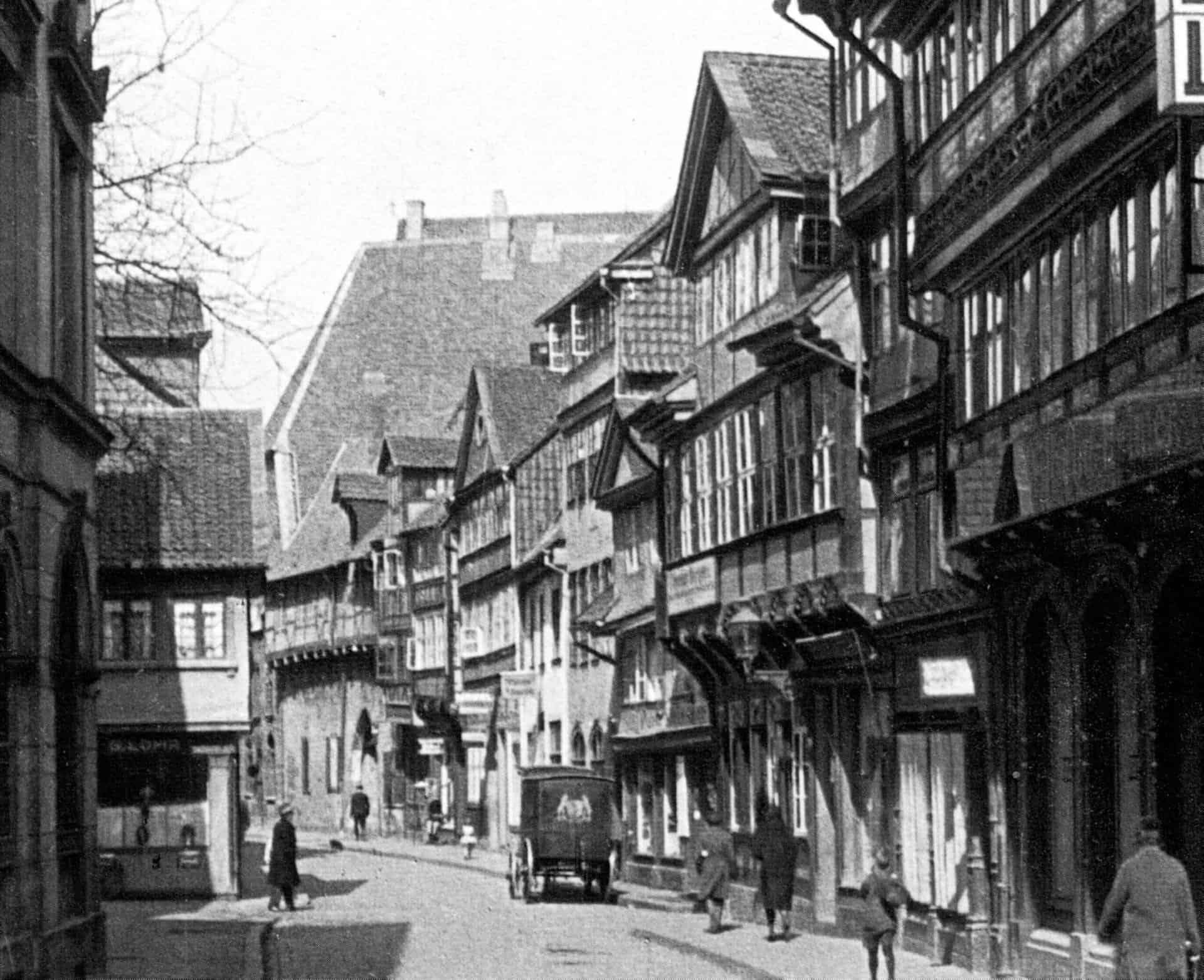

Der Straßenzug bietet nach der fast vollständigen Zerstörung auch dieses Stadtquartiers im Zweiten Weltkrieg einen disparaten Eindruck. Während der Abschnitt südlich des ehemaligen Franziskanerklosters unbebaut blieb – hier befindet sich der bereits erwähnte Parkplatz – zeigt die Schützenstraße sonst eine heterogene Bebauung mit teilweise zurückgesetzter Bauflucht (Galeria-Kaufhaus). Hier sind noch immer provisorisch anmutende ein- bis zweigeschossige Geschäftshäuser zu finden. Ihr optischer Dreh- und Angelpunkt ist im wahrsten Sinne des Wortes die spindelförmige Auffahrt in die Parkgarage über dem Warenhaus.

Scuttenstrate hieß sie früher

Die Schützenstraße gehörte zu den maßgeblichen Nord-Süd-Straßenzügen in der Altstadt. Sie markierte den Nordostteil des einstigen Weichbildes. Die erst nach ihrer Entstehung angelegte Neue Straße brachte die Verbindung in das jüngere Weichbild Sack. Erstmals erwähnt wurde die Schützenstraße im Jahr 1314 als „Scuttenstrate“. Ob sich der Straßenname von den Stadtschützen herleitet, welche an der Verteidigung Braunschweigs beteiligt waren, ist zweifelhaft – laut Wehrverfassung rekrutierten sich die zur Verteidigung verpflichteten Bürger aus allen Weichbilden und Stadtquartieren.

Wahrscheinlicher ist die Herleitung des Straßennamens von „scutten“ = schütten. An der Ecke Schützenstraße/Kohlmarkt stand das mittelalterliche Gebäude der Braunschweiger Münzstätte, das im 18. Jahrhundert völlig umgebaut wurde. Da die städtischen Steuern – der „Schoß“ – mit Münzen bezahlt wurden, erscheint eine solche Herleitung für die Benennung der Straße plausibel. So hieß die heutige „Kleine Dornse“ im Altstadtrathaus auch „Schotteldornse“, da dort die Bürger der Altstadt ihre Steuern entrichteten.

Abwechslungsreiches Bild

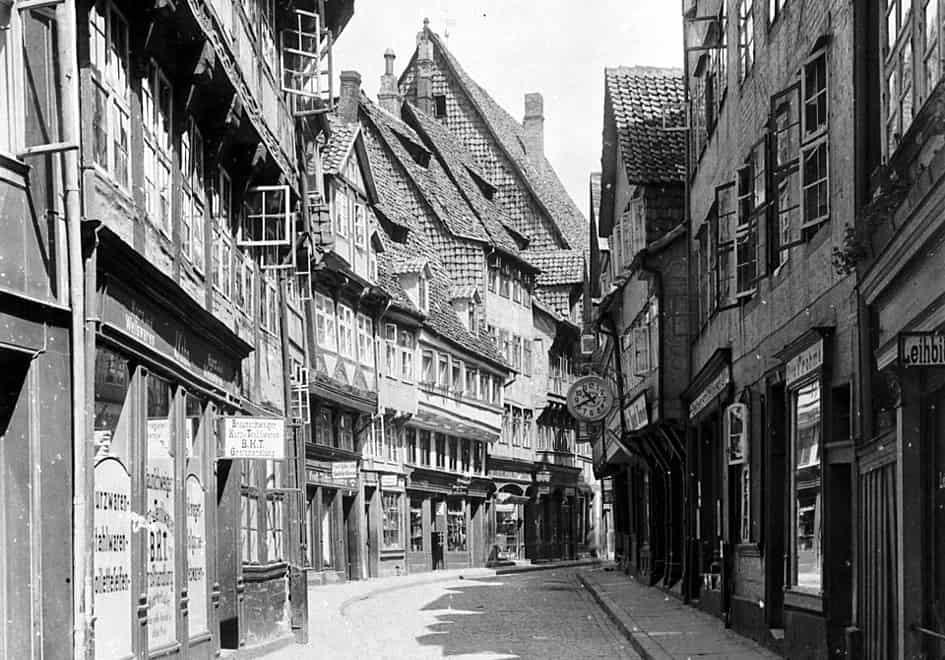

Einzige erhaltene Baudenkmäler an der Schützenstraße sind die Bartholomäuskapelle und eben das Brüdernkloster an ihrem nördlichen Ende. Bis 1944 existierte hier eine Fülle historischer Bürgerhäuser in Stein und Fachwerk – die Straße bot mit ihren leichten Vor- und Rücksprüngen ein höchst abwechslungsreiches Bild. Von besonderer auch kulturgeschichtlicher Bedeutung war das spätmittelalterliche Fachwerkhaus Schützenstraße 14/15. Der 1466 errichtete Bau trug den ältesten inschriftlich datierten Treppenfries – die Leitform der Holzschnitzerei an spätgotischen Fachwerkfassaden in der Löwenstadt. Zudem diente es anfangs als Wohnhaus für den Stadtsyndikus Dr. Johannes Seeburg, der als Justiziar für das Weichbild Altstadt fungierte. 1549 fand es Erwähnung als „Stadtschreiberei“. Zu den weiteren Holzbauten aus dem 15. Jahrhundert gehörte das reizvolle Eckahus Nr. 30.

In direktem Anschluss an das Brüdernkloster erhob sich ein ebenfalls noch spätmittelalterliches Gebäude mit steinernem Erdgeschoss und Speicherstock in Fachwerk. Sein Spitzbogentor führte in den Alten Zeughof – die einstigen Klausurgebäude wurden ab 1568 als städtisches Zeughaus genutzt.

Waisenhaus in der Schützenstraße

Von kulturhistorischem Interesse war wiederum das Anwesen Schützenstraße 16. Es handelte sich um ein mehrteiliges Gebäude, dessen Hauptbau als prachtvolles Renaissancefachwerkhaus mit Fächerrosetten aus der Zeit um 1540 in Erscheinung trat. Dieses war als Eckhaus zu einem kleinen Vorhof situiert und bildete damit eine Ausnahme in der sonst geschlossenen Straßenflucht. In der barocken Hofmauer saß ein Portal mit einer Inschrift, die an die 1678 gegründete St-. Annen-Stiftung erinnerte. Die auch als Tuckermannsche Stiftung bekannte Einrichtung betrieb von 1704 bis 1867 in der Schützenstraße 16 ein kleines Waisenhaus und ging später im Großen Waisenhaus BMV auf.

Zu den schönsten Beispielen des Fachwerks der späten Renaissance gehörte das 1647 – ein Jahr vor dem Westfälischen Frieden – errichtete Haus Schützenstraße 34. Seine Fassade war mit reichen Beschlagwerk- und Rankenschnitzereien verziert. Das Nachbarhaus Nr. 35 wiederum war eines der großen barocken Kaufmannshäuser – erkennbar an den Bogenöffnungen im Erdgeschoss, den „Messgewölben“. Das 1768 entstandene Bauwerk überstand die Bombenangriffe leicht beschädigt und musste Mitte der 1960er Jahre dem Neubau des heutigen Warenhauses weichen. An seiner Stelle befindet sich die wahrzeichenhaft-skulpturale Spindel-Auffahrt für die Hochgarage.

Elmar Arnhold ist Bauhistoriker (Gebautes Erbe) und Stadtteilheimatpfleger. Auf Instagram @elmararnhold veröffentlicht er regelmäßig Beiträge zu historischen Bauten in Braunschweig.