Folge 5 der Reihe „Schicksale am einstigen Braunschweiger Hof“: Welfen-Enkelin Maria Theresia

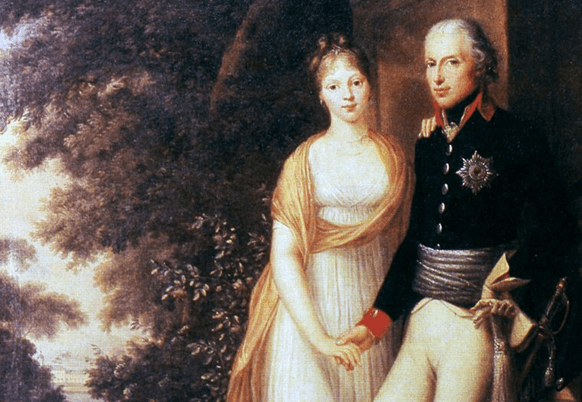

Sie zählt zu den bedeutendsten Frauen der Geschichte und war die Tochter einer Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel. Die Erinnerung an sie wurde durch zahlreiche Porträts in den Schlössern des Fürstentums wachgehalten. Noch in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts bewahrte man in Schloss Blankenburg einen Federballschläger, mit dem die berühmte Welfen-Enkelin gespielt haben soll. Zur Zeit der Regentschaft Maria Theresias stand das Fürstentum Braunschweig-Lüneburg aber auf der Seite ihres großen Widersachers Friedrich II. von Preußen.

Bereits einige Jahre vor ihrer Geburt am 13. Mai 1717 wurden die Weichen zu Maria Theresias außergewöhnlichem Leben gelegt: Ihr Vater Karl VI. erließ die so genannte „Pragmatische Sanktion“, die besagte, dass auch seine älteste Tochter die Thronfolge antreten konnte – allerdings nur, wenn es keinen direkten männlichen Nachfolger gab. Als 1716 als erstes Kind Maria Theresias Bruder Leopold Johann zur Welt kam, sah es so aus, als käme diese Neuerung nicht zum Tragen und die althergebrachte Erbfolge bliebe bestehen. Doch nur wenige Monate später verstarb der kleine Thronfolger und alle weiteren Kinder Karls VI. waren Mädchen. Dies änderte allerdings nichts daran, dass man weiterhin auf einen Sohn hoffte. Man befürchtete, dass der Antritt des Erbes durch ein Mädchen oder eine Frau innerhalb und außerhalb des Landes nicht anerkannt würde, was die Erbprinzessin auch zu spüren bekam.

Maria Theresias Erziehung verlief daher so, wie sie auch ohne Änderung der Erbfolge verlaufen wäre. Sie beinhaltete zwar Unterricht in Fächern wie Religion, Geschichte, Musik und Sprachen, bereitete aber nicht auf eine spätere Regentschaft des großen Reiches vor, das damals u.a. Österreich, Ungarn, Kroatien und Slawonien, Böhmen und Mailand umfasste. Viele Jahre später kommentierte Maria Theresia dieses Versäumnis und betonte, dass sie das fehlende Wissen sowie fehlende Erfahrung bezüglich ihrer Aufgaben vor Truppen und dem Rat bloßstellten.

Viel Zeit, sich das fehlende Wissen anzueignen, hatte die junge Regentin zudem nicht. Nachdem ihr Vater 1740 gestorben war, erfüllten sich die Befürchtungen und ihre Position wurde von mehreren Seiten angezweifelt. Der Österreichische Erbfolgekrieg weitete sich zu einem Konflikt aus, der zahlreiche Länder einbezog, und Maria Theresia verlor schließlich Schlesien an Friedrich II. von Preußen. Eine Niederlage bedeutete für diese starke Persönlichkeit jedoch keinen Rückzug. 1745 gelang es ihr, ihren Mann Franz Stephan zum Kaiser krönen zu lassen. Sie selbst trug zwar den Titel der Kaiserin, wurde aber nie in einem solchen Staatsakt gekrönt.

Es ist davon auszugehen, dass gute Beziehungen und vertraute Personen sie in ihren schwierigen politischen Auseinandersetzungen stärkten. Zu diesen Personen zählte ihr Mann, mit dem sie durch eine gute Ehe verbunden war. Darüber hinaus prägte sie ein enges Verhältnis zur eigenen Amme und Erzieherin Karoline Gräfin von Fuchs-Mollard, die liebevoll „die Füchsin“ genannt wurde. Ohne derartige Vertraute, vor allem aber auch zahlreiche Verwaltungsbeamte und Staatspersonen, wäre das spannende Leben dieser außergewöhnlichen Frau und Politikerin nicht möglich gewesen.

Neben ihrer ambitionierten Außenpolitik, die durch weltgeschichtliche Ereignisse wie den Siebenjährigen Krieg geprägt wurde, bemühte sich Maria Theresia um umfassende innenpolitische Reformen. Trotz ihrer bis ins Persönliche gesteigerten Ablehnung gegenüber Friedrich II. von Preußen erkannte sie beispielsweise den Nutzen preußischer Militär- und Bildungspolitik und setzte entsprechende Aspekte in ihren eigenen Reformen um. Wichtig waren ihr Effizienz und Sparsamkeit, was dazu führte, dass auch Adel und Klerus steuerpflichtig wurden. Weitere Reformen betrafen die Wirtschaft und die Justiz.

Es ist aus heutiger Sicht schwer vorstellbar, wie es Maria Theresia angesichts dieser zeitintensiven und ambitionierten Staatsführung gelungen ist, sechzehn Kinder zur Welt zu bringen. Dies zog darüber hinaus weitere politische Bemühungen nach sich, da eine gute Verheiratung der elf Töchter eine wichtige Rolle in der Außenpolitik spielte. Viele Nachkommen waren eine politische Notwendigkeit und das persönliche Schicksal der damals häufigen Kinder- und Jugendsterblichkeit konnte auch diesbezüglich große Probleme verursachen, was am folgenden Beispiel deutlich wird: Nachdem die bereits in frühem Kindesalter mit Ferdinand I. König von Neapel und Sizilien verlobte Tochter Johanna Gabriela im Alter von 12 Jahren starb, verlobte man kurzerhand die ein Jahr jüngere Maria Josepha mit ihm. Doch auch sie starb wenige Jahre darauf und erst die wiederum ein Jahr jüngere Maria Karolina wurde schließlich seine Ehefrau und die Verbindung der beiden Familien konnte gestärkt werden.

Die Eheschließungen bedeuteten trotz dieser politischen Dimension für Maria Theresia nicht den Abbruch der Beziehungen zu ihren Kindern. Vor allem durch die beratende Korrespondenz mit ihrer Tochter Marie Antoinette, die mit Ludwig XVI. von Frankreich verheiratet war, ist belegt, dass sie sich für deren Schicksal interessierte – persönlich und politisch. Maria Theresia trat bezüglich ihrer Heiratspolitik der Kinder zwar nicht als liebevolle Mutter sondern als unnachgiebige Staatsfrau auf, dies war jedoch typisch für ihre Zeit, die wenig nach dem privaten Glück des Einzelnen fragte. Dass Maria Theresia dies als gegeben akzeptierte, obwohl sie selbst nach eigener Aussage durch starke Liebe mit ihrem Mann verbunden war, zeigt, wie hoch sie ihre Verantwortung als Regentin bewertete. Dies ist auch einer der Gründe dafür, dass sich die dem Tod ihres Mannes 1765 folgende Mitregentschaft ihres Sohnes Josephs II. schwierig gestaltete. Neuerungen, die weniger stark auf dem für sie unerschütterlich wichtigen katholischen Glauben beruhten, blieben für die mittlerweile fast 50-jährige Maria Theresia unverständlich. Bis zu ihrem Tod 1780 behielt sie daher die Regierung weitgehend in den eigenen Händen.