Folge 8 der Reihe „Schicksale am einstigen Braunschweiger Hof“: Wilhelm.

Zwei für das Residenzschloss Braunschweig wichtige Geburtstage fallen in den Monat April: während das Schlossmuseum sein fünfjähriges Bestehen vom 7. – 9. April mit einer Veranstaltungsreihe begeht, jährt sich der Geburtstag Wilhelms Herzog von Braunschweig am 25. April zum 210. Mal.

Als zweiter Sohn des späteren Schwarzen Herzogs Friedrich Wilhelm und seiner Ehefrau Marie wurde Wilhelm 1806 geboren. Nachdem bereits 18 Monate zuvor die Geburt seines Bruders Karl begeistert gefeiert wurde, freute sich das Herzogshaus – und mit ihm die Bevölkerung – auch über den Zweitgeborenen. Man hatte zuvor bereits befürchtet, die Linie des Neuen Hauses Braunschweig könne aussterben, da die älteren Brüder Friedrich Wilhelms keine Nachkommen hatten. Umso wichtiger war es, dass nach Karl ein zweiter Enkel Carl Wilhelm Ferdinands die Nachfolge sicherte. Die Entwicklung der beiden Brüder im Laufe ihres Lebens machte später deutlich, dass die gedämpftere Freude zur Geburt Wilhelms gemäß seiner Bedeutung für Braunschweig länger währte als die kurze euphorische Freude zur Geburt Karls.

Bereits Wilhelms früheste Kindheit war allerdings zunächst von Trennungen, Angst und Flucht beherrscht. Während sein Vater bereits wenige Monate nach seiner Geburt auf preußischer Seite gegen französische Truppen ins Feld zog, musste er mit sechs Monaten mit seiner Mutter und dem Bruder aus Braunschweig fliehen. Braunschweig wurde besetzt und die Familie suchte bei Wilhelms Tante Friederike, der schwedischen Königin, Schutz. Dass er auf der Reise nicht bei seiner Mutter, sondern bei einer Amme war und mit dieser eine Kutsche teilte, während der ältere Bruder – der Erbprinz – mit der Mutter fuhr, war nicht ungewöhnlich. Seine Mutter war dennoch fürsorglich und sorgte sich um seine Gesundheit, da er gerade Zähne bekam. Zeit, enge Bindungen zu Bezugspersonen aus seiner Familie aufzubauen, hatte Wilhelm jedoch nicht. Sein Großvater starb im November 1806, seine Mutter im Frühjahr 1808. Umso wichtiger war die Beziehung zu seinem Bruder Karl. Dies galt insbesondere für die Zeit in der ihr Vater mit seinem Freikorps als „Schwarzer Herzog“ kämpfte und die Brüder in England von Erziehern eine strenge Behandlung erfuhren. Kaum zurück in Braunschweig fiel auch der Vater 1815 im Feld. Auch wenn sich der Alltag Wilhelms zunächst nicht stark änderte, muss der Verlust des Vaters besonders prägend für den Jungen gewesen sein. Das Wissen darum, außer dem Bruder keine engen Verwandten zu haben, erschwerte sicher das Ertragen der ohnehin nach heutiger Sicht wenig kindgerechte Erziehung. Je stärker das Verhalten seines Bruders Karl schwieriger und auflehnender wurde, desto stärker muss die Abwesenheit der Eltern für Wilhelm spürbar geworden sein.

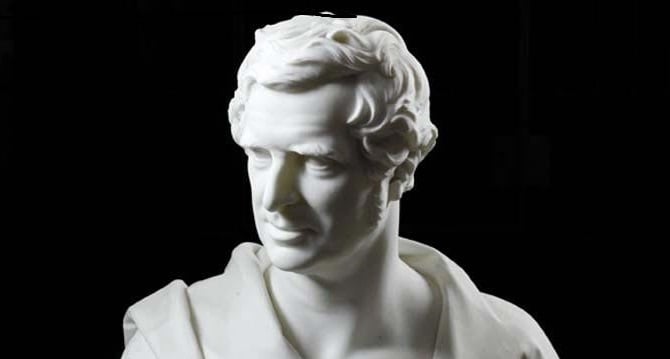

Ein seltenes Jugendporträt Wilhelms, das vermutlich bei einem Aufenthalt bei seiner Großmutter mütterlicherseits in Bruchsal entstand, zeigt ihn als jungen Mann, der gleichzeitig aufgeregt zurückhaltend und nachdenklich wirkt. Wilhelm löste sich in der Folgezeit langsam von seinem Bruder. Von 1820 bis 1822 hielt er sich in Lausanne auf und ging von dort bis Herbst 1823 zum Studium nach Göttingen. Diese Zeit des Lernens und Erwachsenwerdens prägte ihn. Als besonders glücklich beschrieb er später jedoch die Zeit des preußischen Militärdienstes, den er gern absolvierte. Eine militärische Laufbahn war typisch für nachgeborene Söhne, so dass Wilhelm diesen Lebensweg wie selbstverständlich annahm. Während sein Bruder Karl bei Volljährigkeit Nachfolger des Vaters werden sollte, kam Wilhelm mit dieser Aussicht gut zurecht. Er wurde 1821 zum Rittmeister im Garde-Husaren-Regiment Hannover ernannt, bis 1828 wurde er Major.

1830 ereigneten sich allerdings Ereignisse, die das Leben Wilhelms grundlegend veränderten: Sein in der Bevölkerung ungeliebter Bruder Karl floh bei Aufständen aus Braunschweig. Wilhelm sollte nachrücken. Ein Konflikt entstand zwischen dem geliebten, aber ungleichen Bruder und der Verpflichtung für das Herzogtum. Wilhelm hatte keine Wahl, wählte aber schließlich doch bewusst letzteres. Als Karl 1830 aus Braunschweig floh, übernahm er dessen Platz. Dieser Bruch mit dem Bruder muss gleichzeitig hart und erlösend gewesen sein und Wilhelm fügte sich schnell in seine neue Rolle hinein. Erst 1831 wurde Karl aber durch den Deutschen Bund als regierungsunfähig erklärt, so dass Wilhelm legitimer Nachfolger wurde. Da Karl allerdings nie auf den Thron verzichtete, muss seine Regentschaft – zumindest emotional – für Wilhelm immer eine Zwischenlösung gewesen sein. Es gibt Vermutungen, dass er aus diesem Grund nie heiratete. Für seine Nachfolger wäre die Thronfolge ungeklärt gewesen.

Trotz dieser schwierigen Hintergründe entwickelte sich Wilhelm zu einem beliebten und umsichtigen Regenten. Die Neue Landschaftsordnung von 1832 macht diesen Unterschied zu seinem Bruder besonders deutlich. Doch auch das Militär spielte für ihn weiterhin immer eine Rolle und in den 40er Jahren hatte er Positionen als Generalmajor und Generalleutnant seines alten Regiments inne und später als General der Kavallerie. Des Weiteren wurde er Hannoverscher Feldmarschall und Chef des Österreichischen K + K Dragoner Regiments Nr. 7 sowie schließlich des Kgl. Hannoverschen Garde-Kürassier-Regiments.

Die stabile Regierungszeit Wilhelms fand seine Krönung im goldenen Thronjubiläum 1881. 1884 verstarb er in Schloss Sibyllenort im Herzogtum Oels, in das er sich gern zurückgezogen hatte.