Was sagen 300.000 Jahre alte Überreste eines Waldelefanten über die Fähigkeiten der Menschen in der Altsteinzeit aus?

Die Randbereiche des Braunkohletagebaus bei Schöningen sind für Archäologen der Hotspot schlechthin. In den Ufersedimenten eines Sees der Altsteinzeit wurden schon die weltberühmten Schöninger Speere gefunden und jetzt auch in einer noch etwas älteren Schicht ein 300.000 Jahre alter Stoßzahn und die Rippe eines Waldelefanten.

Die Sensationsfunde werden aktuell im Forschungs- und Erlebniszentrum Paläon in Schöningen sowie im Amt für Denkmalpflege in Hannover präpariert und naturwissenschaftlich analysiert. Die Forscher erhoffen sich Aufschlüsse darüber, wie Menschen damals lebten. Konnte der Homo heidelbergensis tatsächlich schon mit Speeren und Lanzen mit Klingen aus Feuerstein Elefanten erlegen. Und wenn ja, wie haben sie das geschafft? Ein Indiz sind jedenfalls scharfe Schnittspuren auf der Rippe.

„Das ist natürlich eine Streitfrage, aber ich persönlich denke schon, dass wir genügend Indizien haben, die zumindest vermuten lassen, dass wir es hier mit der ältesten Elefantenjagd der Menschheit zu tun haben“, wagt sich Dr. Florian Westphal, selbst Archäologe und Geschäftsführer des Paläon, bei der Bewertung von Stoßzahn und Rippe am weitesten vor.

Die Funde bewiesen, dass es genau richtig gewesen sei, das Projekt Paläon mit der Präsentation der originalen Funde am originalen Fundort unter Einbindung der aktiven Grabung umzusetzen. Bei den weiteren Grabungen rechnet Dr. Westphal mit weiteren Funden der Großfauna. „Der Mensch tritt uns hier bisher nur durch seine Werkzeuge in Erscheinung, durch natürlich in erster Linie die Speere, aber Überreste von den Protagonisten, die hier vor 300-tausend Jahren auf die Jagd gegangen sind, die fehlen bislang“, hofft der Geschäftsführer des Paläons auf weitere Sensationsfunde.

Erwartet werden von den Wissenschaftlern in den nächsten Jahren an den insgesamt rund 20 archäologischen Fundstellen im Umfeld des Braunkohletagebaus weitere exzeptionelle Neufunde, die die steile These von Dr. Westphal bestätigen könnten. Für Grabungsleiter Dr. Jordi Serangeli liegt der Grund für die archäologischen Schätze Schöningens in den perfekten Erhaltungsbedingungen unter der Erdoberfläche.

„Die Fundstelle Schöningen ist einmalig, weil wir perfekte Erhaltungsbedingungen vorfinden. Wir haben Hölzer, die 300-tausend Jahre alt sind. Wir haben Insektenflügel, wir haben Eierschalen – das ist alles erhalten geblieben, weil das Wasser vom Elm kommend sehr kalkhaltig ist. Die Funde sind immer im Wasser geblieben und sind dann schnell einsedimentiert worden. Dadurch hatten Bakterien und Pilze keine Zeit, um Substanzen zu zerstören. Dadurch ist die archäologische Fundstelle hier weltweit einmalig“, so Dr. Serangeli von der Universität Tübingen.

Für ihn steht fest, dass es anderswo auf der Welt keine Möglichkeit gibt, etwas Ähnliches zu finden. „Es ist so, dass Kollegen aus der ganzen Welt nach Schöningen kommen, um die Speere im Paläon zu sehen, um die Archäologie hier im Tagebau anzuschauen und um mit uns zu diskutieren. Es ist eine große Verantwortung, diese Fundstelle weiter zu untersuchen“, meint er.

Die Rippe des Waldelefanten, der noch mächtiger war als das bekannte Mammut aus jener Zeit, wird im Paläon von Monika Lehmann für die wissenschaftlichen Auswertungen vorbereitet. „Meine Aufgabe ist es im Moment, die Rippe sehr sorgfältig zu dokumentieren, zu untersuchen und zu reinigen. Nur was man erkennt und sieht kann man auch entsprechend freilegen und schützen. Ich bin gerade dabei an der Rippe die Oberfläche so zu reinigen, dass man diese Schnittspuren auch erkennen, verfolgen und dokumentieren kann“, berichtet sie von ihrer Arbeit.

Die Rippe war über die vielen Jahrtausende quasi hermetisch und sicher eingeschlossen. Jetzt, zu Tage getreten, ist große Eile geboten, damit sie dauerhaft der Nachwelt erhalten bleiben kann. „In dem Moment, in dem sie entdeckt wurde, haben sich alle chemischen Verhältnisse verändert und dann geht ein Abbau relativ schnell. Darum halten wir die Rippe permanent feucht, möglichst kühl und dunkel. In den Phasen, in denen daran gearbeitet wird, sprühen wir sie immer wieder mit Wasser ein. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, kommt sie in den Kühlschrank und wird da unter ähnlichen Bedingungen wie über die Jahrhundertausende aufbewahrt“, erläutert Monika Lehmann von der Landesdenkmalpflege.

Der Stoßzahn des Elefanten wird in Hannover, direkt im Amt für Denkmalpflege präpariert. Leiter Prof. Dr. Thomas Terberger verantwortet die Arbeiten an dem mehr als zwei Meter langen Stück. Der Stoßzahn ist zunächst mit Bandagen stabilisiert worden. In den nächsten anderthalb Jahren soll er in einem Bad konserviert werden, damit er dann im Paläon dem Publikum gezeigt werden kann. Bevor es soweit ist, stehen jedoch umfangreiche Forschungen und Analysen an.

Zunächst wird der Stoßzahn auf seiner Oberfläche nach möglichen Bearbeitungsspuren untersucht „Elefanten setzen ihre Stoßzähne sehr vielfältig ein. Dadurch kommt es zu Kratzern, Abschabungen. Aber es kann auch bestimmte Spuren geben, die zum Beispiel der Mensch erzeugen kann, in dem er versucht hat, etwas zu zerteilen oder einen solchen Stoßzahn als Arbeitsunterlage benutzt hat. Das wird der erste Schritt sein. Der nächste Schritt ist es dann auch zu schauen, ob wir vielleicht naturwissenschaftliche Analysen anwenden können. Ein solcher Waldelefant hinterlässt auch nach so langer Zeit noch Spuren in seinen Knochen oder im Elfenbein, die mitunter ermöglichen, was über die Ernährung, ja und vielleicht sogar etwas über seine alte Genetik zu erschließen. Da stehen wir noch ein bisschen am Anfang, aber ausgeschlossen ist das nicht“, so Terberger.

Besonderes Augenmerk richten Terberger und sein Team darauf, die Frage zu klären, ob der Mensch tatsächlich vor 300.000 Jahren Elefanten gejagt hat. „Es wird nun Aufgabe der weiteren Forschung unseres Teams sein, diese Frage zu prüfen. Und sollte sich herausstellen, dass es tatsächlich neben diesen Schnittspuren weitere Hinweise darauf gibt, dass es sich bei dem Waldelefanten nicht nur um ein natürlich gestorbenes Tier, sondern um ein gejagtes Tier handelt, dann wäre das ein sehr, sehr wichtiger Schritt zur Einschätzung der Fähigkeiten des Menschen vor 300.000 Jahren. Schöningen hat ja schon einmal vor 20 Jahren mit dem Fund der Speere die Vorstellung zum frühen Menschen revolutioniert und vielleicht stehen wir hier vor der Revolution 2.0 im Hinblick auf die Fähigkeiten dieser frühen Menschen“, meint Prof. Dr. Thomas Terberger.

Mehr Infos unter: www.palaeon.de

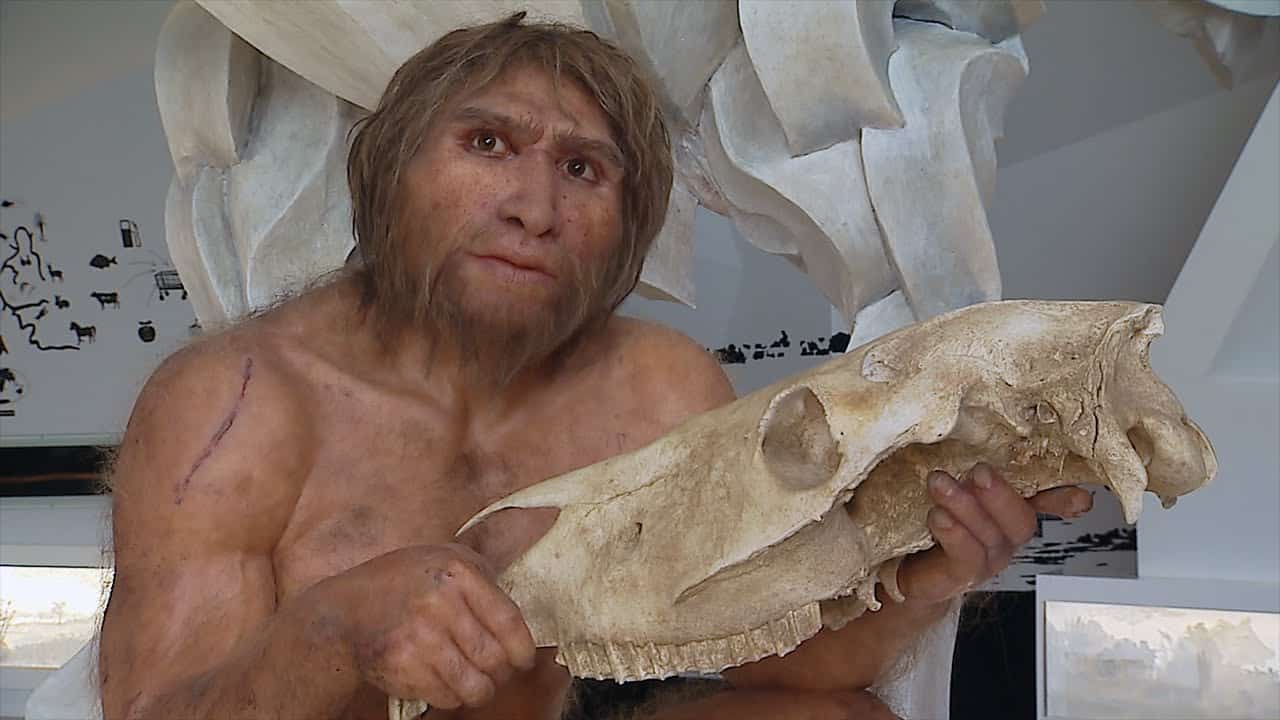

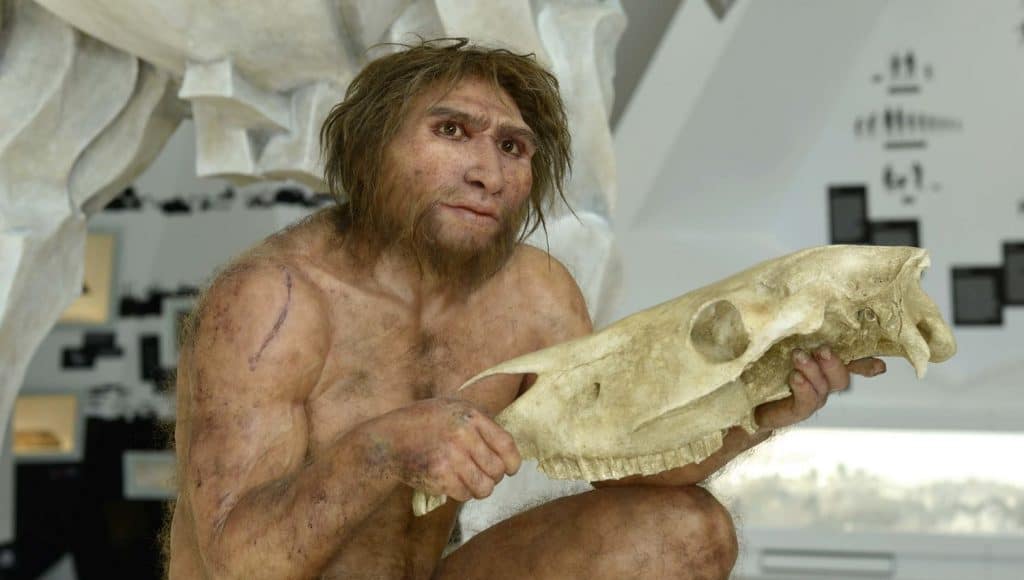

Sonderausstellung: Ein Anfang mit Speeren – Satirische Zeichnungen von Peter Tuma im Paläon. Eine humorvolle Annäherung an das Thema der frühesten Menschheitsgeschichte. Bis 28. Februar 2016.