Die herausragenden Kirchen im Braunschweiger Land, Teil 5: Keine andere Kirche in Braunschweig hat so vielen artfremden Nutzungen gedient wie St. Aegidien.

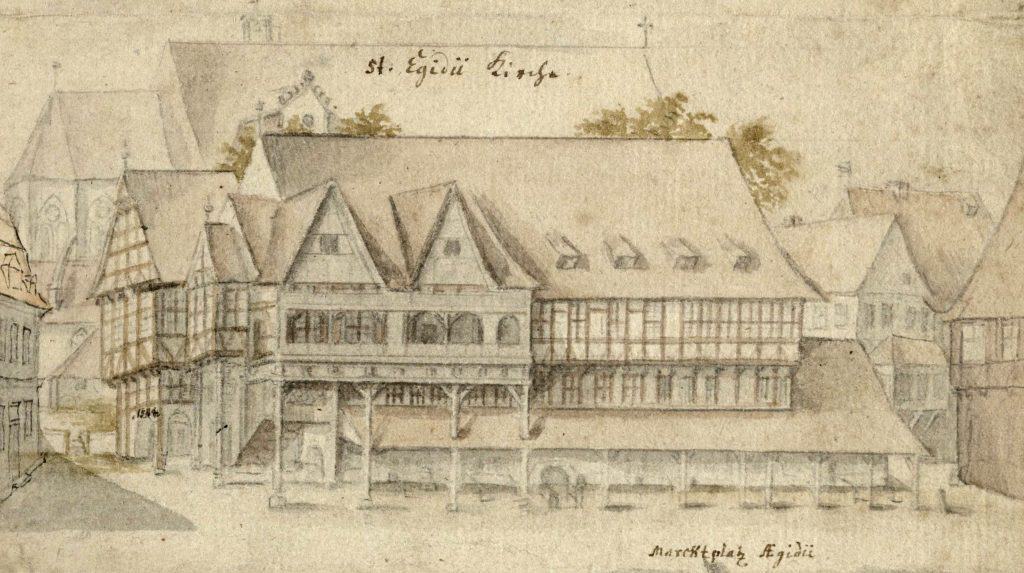

Trotz der vierspurigen Auguststraße, die den historischen Aegidienmarkt auf unsensible Art trennt, dominiert die gotische Aegidienkirche mit ihrem gewaltigen Satteldach und ihrem erhöhten Standort noch immer das alte Zentrum der mittelalterlichen Teilstadt Altewiek. Zwar wurden nahezu alle Gebäude des historischen Marktplatzes bei einem Luftangriff im März 1945, also nur einen Monat vor dem Kriegsende in Braunschweig, zerstört, aber wie durch ein Wunder, überstand die Kirche die Bombardierungen nahezu unbeschadet. Sie ist Anker der Traditionsinsel Aegidienviertel, die sich westlich erstreckt. Keine andere Kirche in Braunschweig hat in seiner Geschichte so vielen artfremden Nutzungen gedient wie St. Aegidien.

Stall, Gefängnis und Museum

„Nach der Aufhebung des Klosters im Zuge der Reformation (1529) diente St. Aegidien als Pfarrkirche, seit 1718 auch als Garnisonkirche. Nach der 1811 erfolgten Profanierung wurde sie zeitweise als Stallung und schließlich als Festhalle genutzt, während in den ehemaligen Klausurgebäuden das Kreisgerichtsgefängnis eingerichtet wurde. Spätestens in diesem Zeitraum gingen die älteren Ausstattungen verloren. Von 1906 bis 1945 war St. Aegidien Teil des ‚Vaterländischen Museums‘. Seit 1945 ist sie katholische Pfarrkirche, der erste Gottesdienst fand am 12. Dezember 1948 statt“, schreibt Bauhistoriker Elmar Arnhold in seinem Standardwerk „Mittelalterliche Metropole Braunschweig“. Das Buch bildet die Basis unserer Serie. Es wurde unter anderem von der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz und der Richard Borek Stiftung gefördert.

Heute beherbergt das Kloster St. Aegidien auch die Außenstelle des Braunschweigischen Landesmuseums, in dem jüdische Geschichte präsentiert wird. Im Mittelpunkt steht die Inneneinrichtung der Hornberger Synagoge, die 1924 vor der Zerstörung gerettet und ins damalige ‚Vaterländische Museum‘ überführt wurde. Der dafür genutzte Gebäudekomplex wurde nach rund einjähriger Sanierung mit der neuen Dauerausstellung „Ein Teil von uns. Deutsch-jüdische Geschichten aus Niedersachsen“ 2021 wiedereröffnet.

Brunonische Markgräfin stiftete

Die Aegidienkirche entstand um 1115 zunächst im romanischen Baustil und diente ursprünglich als Gotteshaus des Benediktinerklosters. Gebaut wurde es auf der höchsten Erhebung über die Okerniederung in weitem Umkreis. Das Areal lag außerhalb der Stadtmauern und war unbesiedelt. Die brunonische Markgräfin Gertrud die Jüngere stiftete das Kloster zu Ehren der Muttergottes Maria. Bei der Gründung dabei war auch ihr Schwiegersohn, der spätere Kaiser Lothar III. von Süpplingenburg. Schon damals galt der Heilige Aegidius als Hauptpatron des Klosters, nach 1200 kam der Braunschweiger Stadtheilige St. Auctor hinzu.

Ostflügel aus dem Jahr 1160

Nach der Zerstörung durch den großen Stadtbrand 1278, den lediglich der noch heute existierende Ostflügel (gebaut um 1160), erfolgte von 1282 bis 1300 der Neubau mit Chor und Querhaus in basilikalem Aufriss. Im romanischen Ostflügel befinden sich Sakristei, Kapitelsaal, Parlatorium (Sprechsaal) und Refektorium (Speisesaal) sowie der erhaltene Teil des Kreuzganges (Landesmuseum).

Der Chor ist das einzige Beispiel der Kathedral-Gotik in Braunschweig. Danach kam es zu einer Planänderung. Es wurde statt einer Basilika ein Langhaus als Hallenkirche in zwei Bauabschnitten bis 1478 gebaut. Ein Westbau, der zwei Türme vorsah, war zwar begonnen worden, wurde aber nie beendet. „Ältere Ansichten zeigen provisorisch wirkende Aufsätze, in denen das Geläut aufgehängt war, Das fragmentarische Turmwerk wurde schließlich 1817 bis auf die heute sichtbaren Mauer- und Bogensätze abgebrochen“, erläutert Elmar Arnhold in „Mittelalterliche Metropole Braunschweig“.

„Ungemein wuchtiger Baukörper“

„Die Halle des Langhauses zeigt sich als ungemein wuchtiger Baukörper, dessen Wirkung mit dem hohen Dach noch gesteigert wird“, formuliert Elmar Arnhold weiter. Damit besitzt Braunschweig eine der größten spätmittelalterlichen Dachkonstruktionen Norddeutschlands. Das gewaltige, 18 Meter hohe Dachwerk der Aegidienkirche stellt eine hölzerne Kathedrale über der steinernen Kirche dar. Die vom Bistum Hildesheim an das TU-Institut für Holzbau und Baukonstruktionen in Auftrag gegebene dendrochronologische Untersuchung (Jahresringchronologie) ergab im vergangenen Jahr, dass die Bauhölzer für das große Hallendach zwischen 1512 und 1514 gefällt wurden. Die Hölzer wurden erfahrungsgemäß frisch verbaut. Damit ist die aktuelle Dachkonstruktion von St. Aegidien älter als 500 Jahre.

Auch deswegen trifft sich der Arbeitskreis Dachwerke am kommenden Wochenende zu seiner Jahresexkursion auf Einladung von Elmar Arnhold in Braunschweig. Bauhistoriker und Architekten aus dem Bundesgebiet besichtigen von Freitag bis Sonnabend die Dachwerke vom Huneborstelschen und vom Veltheimschen Haus auf dem Burgplatz, von St. Aegidien und vom Dom St. Blasii sowie in Helmstedt von St. Stephani und vom Juleum.