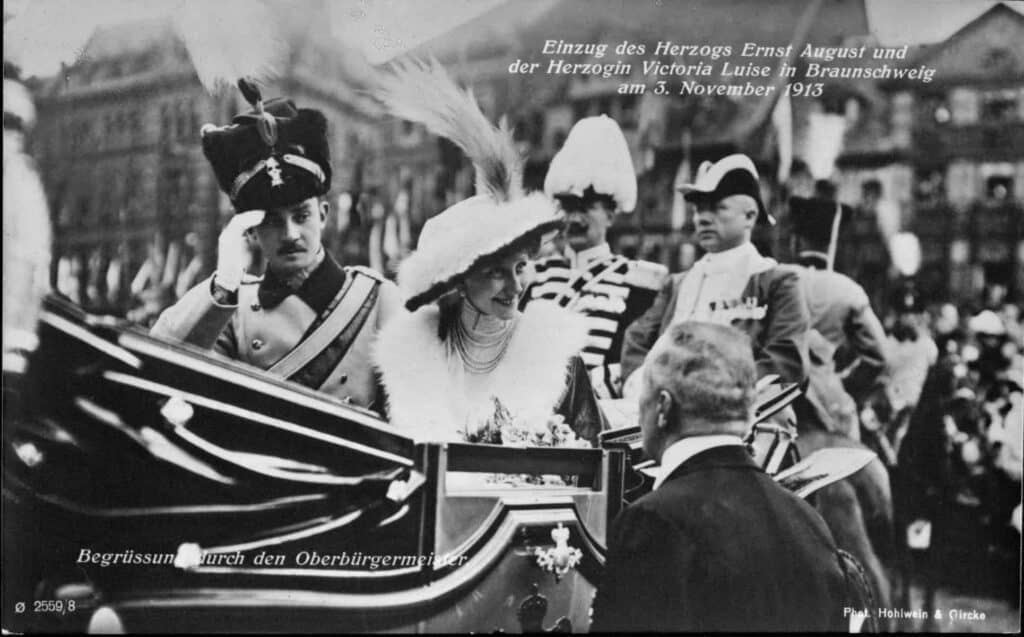

Braunschweigische Geschichte(n), Folge 17: Am 1. November 1913 übernahmen Ernst August und Victoria Luise nach fast drei Jahrzehnten wieder die legale Thronfolge in Braunschweig.

Am 15. November 1913 erschien in der Zeitschrift „Der Wahre Jacob“ ein satirisches Gedicht, das aus Anlass der welfisch-hohenzollernschen Thronbesteigung in Braunschweig die politischen Hintergründe ironisch aufspießte:

„Es lagen Löw‘ und Adler

seit langem scharf im Streit,

doch Wunder über Wunder

bald endete das Leid.

Es tanzten flott die beiden

auf grünem Wiesenplan

den allerneusten Tango

mit preußischem Elan.

Vergeblich grollt der Schwager,

vollendet war die Tat -

vom Schadchen Bethmann-Hollweg

mit seinem Bundesrat.“

Das Spottgedicht lässt erkennen, wie heftig und teilweise unsachlich die öffentlichen Reaktionen auf die Eheschließung von Prinzessin Victoria Luise mit dem Welfenprinzen Ernst August gewesen sind. Alte Wunden zwischen Hannover und Preußen wurden ebenso wieder aufgerissen, wie die braunschweigische Thronfolgefrage zu einem zentralen Problem dieser Auseinandersetzung aufgebauscht. Tatsächlich jedoch war nichts anderes geschehen, als dass mit der Übernahme des braunschweigischen Thrones am 1. November 1913 durch Ernst August, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, nach fast drei Jahrzehnten wieder die legale Thronfolge in Braunschweig umgesetzt wurde.

Dennoch fand dieses Ereignis bei den hannoverschen Welfen und in der internationalen Presse heftigen Widerspruch, ja sogar Hohn und Spott wurden über das junge Paar ausgeschüttet. Doch was war eigentlich so politisch aufregend an einer Adelshochzeit in einer Zeit, da die Monarchie längst im Fokus der gesellschaftlichen Kritik stand und die Mehrheit der Gesellschaft eher an wirtschaftlichen und sozialen Existenzfragen interessiert schien, als am „Glanz der Krone“?

Verfeindete Dynastien

Belastung Tatsächlich müssen die braunschweigische Thronfolge durch den hannoverschen Welfenprinz Ernst August und die Hohenzollernprinzessin Victoria Luise sowie die Hochzeit vom 24. Mai 1913 stets vor dem Hintergrund des jahrzehntelangen Konfliktes zwischen den hannoverschen Welfen und Preußen gesehen werden. Die Unversöhnlichkeit dieser beiden Dynastien bedeutete von Anfang an eine ernsthafte Belastung für die Ehe zwischen zwei Menschen, die zufällig den beiden lange verfeindeten Herrscherhäusern in Deutschland angehörten.

Dieser Konflikt schwelte trotz des erzwungenen Exils der Hannoveraner in Gmunden/Österreich weiter, wollten doch die Hannoveraner dieses „Ende mit Schrecken“ nicht hinnehmen. König Georg V. von Hannover hatte bewusst Österreich als Exilland gewählt, wollte er doch in der Nähe seines „Waffengefährten“ des österreichischen Kaisers Franz Joseph I. sein Exil aufschlagen. Er hatte daher eine Einladung von Herzog Wilhelm von Braunschweig, in Blankenburg – also auf welfischem Boden – zu residieren hochmütig ausgeschlagen.

Braunschweig blieb eigenständig

Die welfisch-hohenzollernsche Krise im deutschen „Bruderkrieg“ von 1866 endete zwar formell mit der Annexion Hannovers, aber das welfische Braunschweig blieb in seiner Eigenstaatlichkeit unberührt. Herzog Wilhelm hatte sich – anders als sein hannoverscher Verwandter Georg V. – zunächst neutral verhalten und sich nicht auf die Seite Österreichs gestellt. In letzter Minute war er noch der preußischen Allianz beigetreten. Dennoch blieb die politische Ungewissheit gegenüber dem dominanten Nachbarn Preußen und seinen Begehrlichkeiten in Norddeutschland, vor allem im Falle der Thronfolge beim Tod des kinderlosen braunschweigischen Herzogs (1884).

Nach dem welfischen Hausgesetz sollte die Nachfolge an die jüngere Linie des welfischen Gesamthauses, also an die gerade aus ihrem Land vertriebene hannoversche Dynastie übergehen, so sah es auch das braunschweigische Staatsgrundgesetz, die „Neue Landschaftsordnung“ vom 12. Oktober 1832 im Paragraphen 14, vor. Er bestimmte die Regierungserbfolge, nach der die jüngere Welfenlinie beim Aussterben der älteren Linie erbberechtigt war. So wurde Welfenprinz Ernst August völlig zu Recht Herzog zu Braunschweig und Lüneburg. Die braunschweigische Bevölkerung bejubelte das neue Herrscherpaar bei seiner Ankunft. Hohn und Spott wie in dem Gedicht des „Wahren Jacobs“ verhallten in der Residenzstadt Braunschweig wirkungslos. Das Paar regierte bis zur Novemberrevolution 1918 und dem Ende der Monarchie.

Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung an der TU Braunschweig.