Verschwundene Kostbarkeiten, Teil 21: Der Querschnitt der Straße Hagenbrücke wurde in den 1970er Jahren für den Verkehr mehr als verdreifacht.

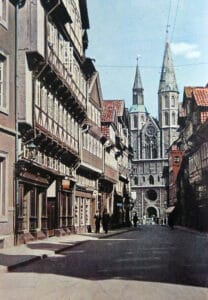

Der Blick durch die Hagenbrücke auf den elegant aufstrebenden Westbau von St. Katharinen gehörte zu den eindringlichsten Stadtbildern im alten Braunschweig. Und ein solches Motiv existierte hier vor den verheerenden Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges gleich zweifach: Weberstraße und Andreaskirche in der Neustadt bildeten ein ebenso imposantes Ensemble. Diese einzigartigen Zeugnisse mittelalterlichen Städtebaus wurden nach ihrer Vernichtung durch einen geradezu erschütternd belanglosen Wiederaufbau völlig entwertet.

Die Hagenbrücke ist in den 1970er Jahren im so genannten Kerntangentenviereck zur Erschließung der Innenstadt für den Individualverkehr aufgegangen. Damit wurde ihr Querschnitt – genauso wie derjenige von Küchen- und Lange Straße – mehr als verdreifacht. Der 1311 erstmals als „upper Hagenbrugke“ erwähnte Straßenzug zwischen Hagenmarkt und Neustadtrathaus war jedoch von Beginn an bedeutend für den innerstädtischen Verkehr: Er war die wichtigste Verbindung der Weichbilde Hagen und Neustadt. Obwohl sie über den inzwischen verrohrten innerstädtischen Okerlauf führte, der hier übrigens die Weichbildgrenze zwischen Hagen und Neustadt markierte, lassen auch die ältesten Abbildungen dieser Straße keine Brücke erkennen.

Seit dem Spätmittelalter sind beide Seiten der Hagenbrücke auch über den Fluss hinweg mit geschlossener Bebauung versehen. Es handelte sich daher um eine bebaute Brücke. Im Prinzip vergleichbar mit der berühmten Krämerbrücke in Erfurt, aber eben nur mit einem Brückenbogen. In Wolfenbüttel ist eine gleichartige Situation im Bereich der Krambuden erhalten („Klein-Venedig“).

Einst kleinteilige Bebauung

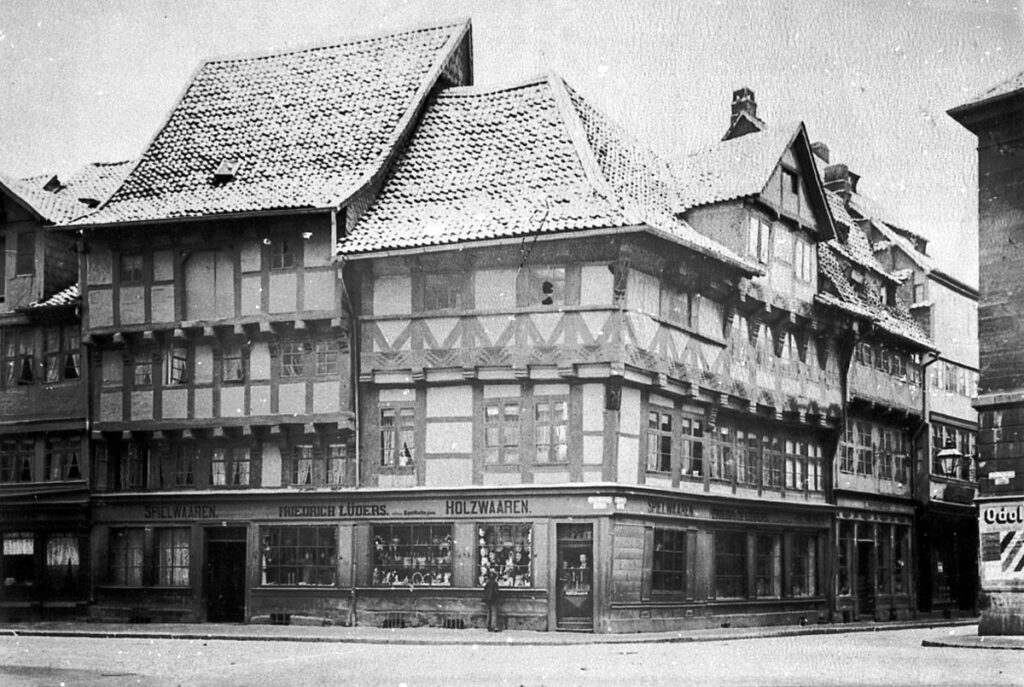

Die enge und kleinteilige Bebauung der Hagenbrücke bestand bis zum Abbruch des Eckhauses zur Straße Höhe im Jahr 1893 fast ausschließlich aus Fachwerkbauten des 15. und 16. Jahrhunderts. Stattlichstes Haus war Hagenbrücke 2 mit zwei kräftig auskragenden Stockwerken (ursprünglich Speichergeschosse) und steinernen Brandgiebeln. Die Brandmauern des um 1500 entstandenen Hauses bildeten mit ihren Stufengiebeln ein Unikat im spätgotischen Hausbau der Stadt. Die aus Backsteinen gemauerten Giebel kragten über aufwendig gestalteten Konsolen mit den Stockwerken entsprechend vor.

Hinter den Häusern Hagenbrücke 1, 2 und 4 standen Kemenaten. Von diesen mittelalterlichen Steinbauten ist lediglich die heutige Kemenate Hagenbrücke, als einziges historisches Bauwerk der Straße erhalten geblieben. Vor der Zerstörung waren die Kemenaten für den Passanten nicht sichtbar – sie befanden sich an den Rückseiten der Vorderhäuser in den zuletzt dicht bebauten Höfen. Der Standort der 2015 sanierten und baulich erweiterten Kemenate Hagenbrücke lag hinter einem kleinen und zuletzt verputzten Fachwerkhaus Nr. 4 aus dem 15. Jahrhundert.

Stiftsherrenhäuser als Beispiele

Weitere bemerkenswerte alte Bürgerhäuser waren an der südlichen Straßenseite zu bestaunen. Die reichsten Schnitzereien zierten das schmale Haus Hagenbrücke 12. Die beiden einstigen Speicherstöcke des inschriftlich mit 1523 datierten Fachwerkhauses zeigten gotisches Maßwerk und einen Laubgewindestab. Zu den größeren Häusern gehörte Nr. 15, dessen Baujahr ebenfalls inschriftlich mit 1483 angegeben war. Es gehörte zu der überaus umfangreichen Gruppe spätmittelalterlicher Holzbauten mit Treppenfriesen. Solche Treppenfriese finden sich auf den Schwellbalken der Stockwerke und tragen mit Knaggen und Balkenköpfen zur überaus plastischen Wirkung der vorkragenden Hausfronten bei. Erhaltene Beispiele sind die Stiftsherrenhäuser an der Kleinen Burg oder das Haus Ritter St. Georg in der Alten Knochenhauerstraße.

Eine besonders eindrucksvolle Häusergruppe befand sich bis zum 1893 erfolgten Abbruch dem Neustadtrathaus gegenüber an der Ecke zur Höhe. Das mit 1509 datierte Eckhaus Hagenbrücke 22 war wiederum mit einem Treppenfries verziert. Fragmente der Schwellbalken mit Inschrift wurden beim Abbruch geborgen und befinden sich im Städtischen Museum Braunschweig. Die Inschrift lautet: „Anno d(omi)ni m° ccc°cc vnn ix / santi vrba(n)i we ka(n) midat alle man tho wille(n) sy“ (Wer kann, der sage mir, wie man es allen Menschen recht machen kann). Überragt wurde das Haus Nr. 22 von seinem östlichen Nachbarn mit seinen beiden ganz schlichten und weit auskragenden Speichergeschossen. Es war vermutlich das älteste Fachwerkgebäude der Hagenbrücke. Konstruktion und Gestaltung deuteten hier auf eine Bauzeit in der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Historische Tiefe verloren

Betrachtet man die Gesamtansichten des alten Straßenzuges, so erwecken die Dachaufbauten (Zwerchhäuser) den Eindruck von Giebelhäusern. Es handelte sich jedoch durchweg um traufständige Häuser, deren Dachseiten der Straße zugewandt waren. Ein Gang durch das Magniviertel lässt diese für das alte Braunschweig prägende Bauweise noch heute erkennen. Die Zwerchhäuser wurden im 18. und 19. Jahrhundert auf den älteren Häusern zumeist mit der Absicht errichtet, Wohnraum zu gewinnen. Damals sind auch die ursprünglichen Speichergeschosse vielfach zu Wohnzwecken umgebaut worden. Die Lagerräume verlegten Handwerker und Kaufleute nun häufig in die Hinterhöfe, wo sich die Bebauung verdichtete. So spiegeln die alten Häuser neben Architektur- und Kunstgeschichte auch den Alltag der Menschen und den Wandel des Wohnens und Arbeitens in früheren Jahrhunderten wider. Diese historische Tiefe ist durch die Zerstörungen durch den Krieg und seine Folgen unwiederbringlich verloren gegangen.

Elmar Arnhold ist Bauhistoriker (Gebautes Erbe) und Stadtteilheimatpfleger. Auf Instagram @elmararnhold veröffentlicht er regemäßig Beiträge zu historischen Bauten in Braunschweig.

Fotos